これまでの記事

【連載 vol.3】驚異のヘルデンテノール、多彩な才能を聴く

~ロバート・ディーン・スミスへの期待

ロバート・ディーン・スミスは、驚嘆すべき歌い手である。1997年にバイロイト音楽祭にデビューして以来、同音楽祭の常連として華々しく活躍しているのは、ワーグナー・ファンならご承知の通り。 他の歌劇場からのオファーも絶えず、ほぼ20年近く第一線で活躍している。 ・・・続きを読む

【連載 vol.2】才色兼備のプリマが紡ぐ特別な一夜

~エリーザベト・クールマンへの期待

それは、不思議な声だった。地底から沸いてくるようでもあり、天から降ってくるようでもある。遠くから届いてくるようでもあり、耳もとで歌われているようでもある。 深く、艶があり、澄んでいるのに、女らしい。そして、深紅のヴェルヴェットのような、色と手触りを感じさせる声。 ・・・続きを読む

【連載 vol.1】星降る夜に

~「東京春祭 歌曲シリーズ」の魅力

星降る夜。心にひびく歌曲の夕べを体験すると、その言葉が思い浮かぶ。すぐれた歌手が、親密な空間で、テキストと音楽が手を取り合う小宇宙を媒介してくれる時、 無限の夜空にばらまかれた星のなかに佇んでいる気持ちになるからだ。 ・・・続きを読む

作曲家はなぜ「24の前奏曲」に惹かれてきたのか

特別寄稿:野平一郎(《24の前奏曲》シリーズ出演)

東京・春・音楽祭2015「《24の前奏曲》シリーズ」Vol.4にて、没後100年となるスクリャービンの「24の前奏曲 op.11」を中核とする独自のプログラムを披露するピアニスト・作曲家の野平一郎さんに、 多くの作曲家たちの創作意欲をかきたててきたジャンル「24の前奏曲」について、作曲家としての視点を織り交ぜながら解説いただきます。 ・・・続きを読む

法外な作曲家の法外な作品~ベルリオーズ《レクイエム》

エクトール・ベルリオーズ(1803-69)は何事につけ法外な作曲家だった。フランス王政が倒されたのち、市民社会が形成される試行錯誤の時代に生まれ、血の気の多い人生を送った。 社会の大変動期にふさわしい風雲児と言ってよかろう。熱血漢で、想像力旺盛、攻撃的で、出世欲や功名心たっぷり、こんな人物が生きるには最適の時代だったのかもしれない。 ・・・続きを読む

「合唱」が語るヨーロッパ史 第5回:ベルリオーズ

西洋クラシック音楽の根幹を成す「合唱」の歴史を振り返る本連載。第5回では、19世紀初頭のフランスに生を受け、合唱音楽に重大な変革をもたらしたベルリオーズにスポットをあてる。 ・・・続きを読む

「合唱」が語るヨーロッパ史 第4回:古典派~その2

西洋クラシック音楽の根幹を成す「合唱」の歴史を振り返る本連載。第4回では、フランス革命が勃発し市民社会が産声を上げるなか、「合唱行進曲」が流行して、 ベートーヴェンやシューベルトが活躍する後期古典派を中心に見ていきます。 ・・・続きを読む

「合唱」が語るヨーロッパ史 第3回:古典派~その1

西洋クラシック音楽の根幹を成す「合唱」の歴史を振り返る本連載。昨年度は第1回「中世からルネッサンスまで」、第2回「バロック時代」というテーマでお届けしました。 そして今年度、第3回では、J.S.バッハやヘンデルを経て、ハイドンやモーツァルトらが活躍する「前期古典派」を中心に見ていきます。 ・・・続きを読む

「合唱」が語るヨーロッパ史 第2回:バロック

クラシック音楽の根幹を成す「合唱」の歴史について考える本連載。第1回「中世からルネッサンスまで」に続く第2回では、J.S.バッハらが活躍する「バロック時代」にスポットをあてる。 ・・・続きを読む

《兵士の物語:語られ、演じられ、踊られる》――ロシア音楽の伝統からの飛躍

20世紀モダニズムを牽引しつつ、様々なイズムを通り抜けた作曲家、イーゴリ・ストラヴィンスキー(1882-1971)。彼は1914年にロシアからスイスへ、1920年にフランスへ、1939年にアメリカへと移住し、 ・・・続きを読む

リヒャルト・シュトラウス~マラソン・コンサートの楽しみ方

19世紀後半から20世紀中頃にかけて85年もの長命を保ち、晩年に至るまで指揮に、作曲に、たゆまず活動し続けた「音楽家」リヒャルト・シュトラウス。これだけ長期間にわたって ・・・続きを読む

美味なる完熟~リヒャルト・シュトラウスの歌曲

R.シュトラウスはオペラや交響詩といった規模の大きな作品に加え、150曲を超える「歌曲」を残しており、今年の東京春祭でも名品の数々が披露される。そこで本稿では、 ・・・続きを読む

「合唱」が語るヨーロッパ史 第1回:中世からルネッサンスまで

ヨーロッパの歴史や文化を語るとき、キリスト教の存在を無視することはできない。とりわけ、音楽の世界においては。その典型が「グレゴリオ聖歌」である。中世の初期に当たる ・・・続きを読む

「初めて、本物のオペラを聴いた気がします」今年の7月、ローマ歌劇場。イタリア人指揮者で、この劇場の「終身名誉指揮者」をつとめるリッカルド・ムーティ ・・・続きを読む

オペラは、敷居が高い。そう思っている方は、少なくないだろう。たしかにオペラは「お高い」。外国語で歌われるし(字幕は出るが)、長いし、何より海外から ・・・続きを読む

これは本当に素晴らしく美しいオマージュだ... ストラヴィンスキーの《春の祭典》のモーリス・ベジャール版は、既にバレエの歴史においては「宝」となってい ・・・続きを読む

[芸術創作と科学技術とを支える─RIM]ircamでは1977年の創設以来、多くの作曲家が集まり新しい音楽を生み出している。ここではircamの特殊な側面とは何か、紹介してみたい。 ・・・続きを読む

[歴史的背景]《ミューズを率いるアポロ》は、アメリカ人メセナのエリザベス・スプレイグ・クーリッジの委嘱で、ワシントンの議会図書館で上演される目的で誕生した。《エディ ・・・続きを読む

ストラヴィンスキーの《春の祭典》が初演されて100年目にあたる今年、東京・春・音楽祭では、 ストラヴィンスキーが音楽を書いた2本のバレエ作品《春の祭典》と《アポロ》 ・・・続きを読む

イルカム(フランス国立音響音楽研究所 ircam)は、国際レベルの作品制作、音楽研究、 先端技術の革新を目的とした他に類を見ないものである。1977年の創設以来、科学者との研究、 ・・・続きを読む

私はバッハの研究家でもなければ、エキスパートでもない。 でも、これまでの音楽人生の中で幾度となくバッハに足をすくわれた期間があり、 今現在も、そういう時期のひとつ ・・・続きを読む

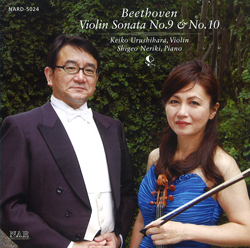

ジョージ・ブリッジタワー(1779-1860)は、弱冠12歳でヴィオッティの協奏曲を演奏したほどの名ヴァイオリニストでした。 名前は、ロンドンのテームズ川にかかるタワー ・・・続きを読む

ベートーヴェン(1770~1827)がウィーンに向けて2度目の旅にたったのは1792年11月、 その頃、フランス軍は北に向けて進軍していました。彼が生まれたボンは、ライン川に沿って ・・・続きを読む

1800年代末、エミール・ベルリナーが円盤式の録音機を開発し、1900年代初頭からは続々とレコード会社が誕生、 レコード産業が次第に活況を呈し始め た。その頃の録音方式と言え ・・・続きを読む

大方の人にとっては、ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタと言っても、 《春》や《クロイツェル》くらいしか馴染みがないことだろう。この2曲以外でよく演奏されるベー ・・・続きを読む

《裸の島》(新藤兼人監督、1960年、近代映画協会製作)より「裸の島」のテーマ

新藤監督とは《第五福竜丸》(1958年)につづく二本目の仕事。

・・・続きを読む

メトロポリタン・オペラは、ここ数年、大物指揮者のデビューが相次いでいる。 2010年11月に上演された《コジ・ファン・トゥッテ》は、バロックの世界で評価の高いウィリアム ・・・続きを読む

名曲中の名曲とも言えるような作品は、演奏のできふできを超越して、すごさを感じさせるものである。 バッハ《マタイ受難曲》、ストラヴィンスキー《春の祭典》などと並ん ・・・続きを読む

3月上旬、ニューヨークでリッカルド・ムーティ指揮による2つの演奏を聴いた。 ひとつは、メトロポリタン・オペラに初登場となるヴェルディの歌劇《アッティラ》(ピエー ・・・続きを読む

我が国において、あまりにも有名な世俗カンタータ《カルミナ・ブラーナ》。この曲を作曲したのは、 1895年に生まれて1982年に亡くなった、ドイツの作曲家にして音楽教育研究家 ・・・続きを読む