春祭ジャーナル 2011/11/07

ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ 全集録音の軌跡

文・平林直哉(音楽評論家)

1800年代末、エミール・ベルリナーが円盤式の録音機を開発し、1900年代初頭からは続々とレコード会社が誕生、レコード産業が次第に活況を呈し始めた。その頃の録音方式と言えば、演奏者が大きなラッパの前に陣取り、そこから出た音がラッパの先端にある薄い金属板を振動させ、それがろう盤に刻まれるというものだった。これはラッパ吹き込み、機械式、アコースティック録音などと呼ばれたが、こんな原始的な方法であっても、1910年代初めにはオーケストラ録音でさえも盛んに行われていたのである。

そのような状況のもと、ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタが史上初めて録音されたのは1917〜18年のことであるらしい。とはいえ、当時はレコード盤が非常に高価であったため、ソナタに限らずなんでも大幅にカットされて録音され、発売されていた。この分野における最初の完全な録音は、やはり有名な第5番《春》と第9番《クロイツェル》の2曲で、前者がロベルト・ザイラーのヴァイオリン、ブルーノ・ザイトラー=ヴィンクラーのピアノ(ポリドール/以下レコードのレーベル名のみを記す)、後者は同じくザイラーとザイトラ=ヴィンクラー(同)とブロニスラフ・フーベルマンのヴァイオリン、ジークフリート・シュルツのピアノ(ブランズウィック)だった。録音は1924〜25年頃のものらしい。

1925年、マイクロフォンを使用する電気録音が始まると、それまでとは比較にならないほど鮮明で広いダイナミック・レンジによる収録が可能となり、各社のレパートリーは急速に拡大した。ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタとてその例外ではなく、ハイフェッツ、ティボー、ゴールドベルク、クーレンカンプ、ブッシュ、メニューインといった名手たちの新録音が、次々とカタログに加わることとなる。けれども、“ソナタ全集”が登場するまでには、いくらか時間がかかった。しかし、1935年とその翌年にかけ、フリッツ・クライスラーとフランツ・ルップのコンビにより、ついに史上初のベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ全集録音という偉業が達成されたのである(EMI)。

1950年代はSPからLPへと時代が変わる。それまでの片面4分弱の再生時間から約30分にまで拡大され、1枚のLPには2曲以上のソナタが収録可能となった。全集録音としてはメニューイン、シュナイダーハン、フェラスなどがあったが、一番最初にLPで発売された全集はヨゼフ・フックスのヴァイオリン、アルトゥール・バルサムのピアノ(アメリカ・デッカ/1952年)ではなかろうか。クライスラーの全集はSP盤27枚を要したが、このフックスのそれはLPわずか4枚に収まっている。

さらに時は流れ、それまでのモノーラルからステレオという、レコード史上2度目の大きな変革が起こった。では、最初にステレオでソナタの全集を録音したのは誰か? それはおそらくヴォルフガング・シュナイダーハンのヴァイオリン、カール・ゼーマンのピアノ(ドイツ・グラモフォン/1959年)ではあるまいか。さきほどシュナイダーハンをあげたのだが、彼はヴィルヘルム・ケンプとモノーラル時代に一度全集を録音し、これは2度目のものだったのである。

ステレオLP、そしてCD時代になり、実に多くのヴァイオリニストが全集を完成させた。ヤッシャ・ハイフェッツ、ダヴィッド・オイストラフ、アルトゥール・グリュミオー、ユーディ・メニューイン、ヘンリク・シェリング、シモン・ゴールドベルク、アーロン・ローザンド、アイザック・スターン、ピンカス・ズッカーマン、イツァーク・パールマン、アンネ・ゾフィー=ムター、ギドン・クレーメルなどなど。こうした録音史の中で、シュナイダーハン、メニューイン、フェラス、ズッカーマンらは2度全集を録音しているが、3度以上というのは見当たらない。古楽器を使用したものでは、ヤープ・シュレーダーのヴァイオリン、ジョス・ファン・インマゼールのピアノが最初のものであろう(ドイツ・ハルモニア・ムンディ)。日本人奏者では和波孝 、徳永二男、浦川宣也、西崎崇子、安永徹、寺神戸亮、漆原啓子ら

、徳永二男、浦川宣也、西崎崇子、安永徹、寺神戸亮、漆原啓子ら

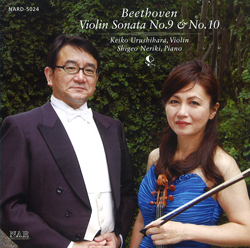

ベートーヴェン:

ヴァイオリン・ソナタ 第9番《クロイツェル》、第10番

ヴァイオリン:漆原啓子/ピアノ:練木繁夫

(日本アコースティックレコーズ)

さて、以上いろいろとあげた全集の中でベストを選ぶとなるとどうなるか? これは難題である。鑑賞用という点を考慮すれば、ステレオ録音以降ということになるが、たとえば、オイストラフは堂々とした巨匠の風格に溢れており、世評は今でも高い。美麗なパールマンもいいし、流麗なズッカーマン(ナイクルグとのもの)も忘れがたい。ウィーン情緒に溢れたシュナイダーハンも逸品だし、濃密な表情が個性的なムターも聴く価値は大である。クレーメルとアルゲリッチというエキサイティングな演奏も忘れてはならないだろう。

一番最初の全集となったクライスラーは、あの甘美でしゃれた弾き方で記憶にとどめておきたいものだ。今やこんな風に弾くヴァイオリニストはいないが、それだけに貴重な音源である。最初にLP発売されたとみなされるフックスも、その端正で清潔な味は聴いて損はないと思う。

個々の作品で面白いものもあげておこう。まず第5番《春》では、ヨゼフ・シゲティがクラウディオ・アラウ(ヴァンガード/1944年)と演奏したものは、おそらく史上最もテンポの遅い演奏であろう。最初聴くとちょっとびっくりするが、これはこれでなかなか味がある。

第9番《クロイツェル》には以下のものがある。ブロニスラフ・フーベルマンとイグナツ・フリードマン(EMI/1930年)はSP時代に絶賛された演奏だが、その妖気が立ちのぼるような強烈さは、録音の古さを越えて伝わってくる。反対に最もおっとりして優雅な演奏は、イゾルデ・メンゲスのヴァイオリン、ハロルド・サミュエルのピアノによるもの(EMI/1925年)だろう。ヨゼフ・シゲティが作曲家バルトークのピアノで共演した1940年のライヴ(ヴァンガード)がある。これはシゲティも素晴らしいが、バルトークのピアノの恐ろしいくらいの表現力に舌を巻いてしまう。

最近のものでは、1989年の別府アルゲリッチ音楽祭で行われたイヴリー・ギトリスとマルタ・アルゲリッチ盤が面白い。アルゲリッチの凄まじいピアノもさすがだが、ギトリスはテンポが崩れようが、伴奏とずれようが、一切おかまいなしに弾き通している。一見すると破綻しているようにも思えるが、それでも形になっているのはさすが大ヴェテランである。

~関連公演~