JOURNAL

ハルサイジャーナル

「ほとばしるバッハ」

第3回 鼻から牛乳を流すのはだれか

文・飯尾洋一(音楽ジャーナリスト)

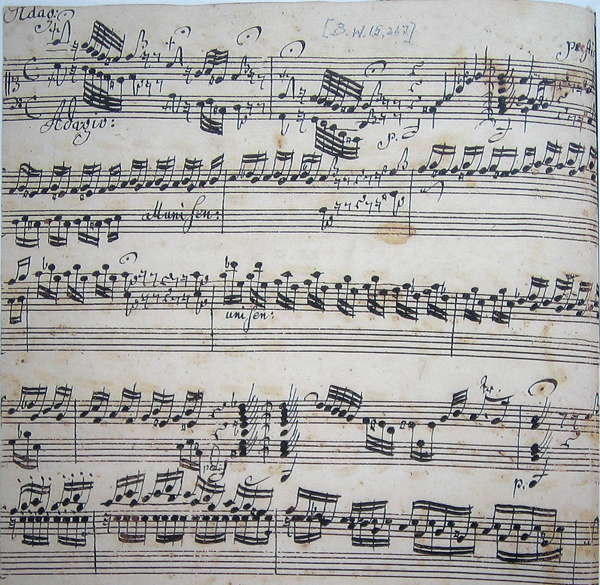

ヨハネス・リンク(1717─1778)による「トッカータとフーガ ニ短調」の最も古い筆写譜の冒頭部

バッハの代表作を一作だけ挙げるとすれば、どの作品になるだろうか。《マタイ受難曲》か《ロ短調ミサ》か、あるいは《平均律クラヴィーア曲集》か。答えは分かれるだろう。

しかし、バッハのいちばん有名な曲はどれか、という問いなら、答えはひとつだ。「トッカータとフーガ ニ短調」。これしかない。「有名な曲」とは、道行く人に「これ聴いてみて」とお願いして、「知ってるよ」と答えが返ってくる率の高い曲という意味だ。「G線上のアリア」だって、この曲にはかなわないだろう。

なにしろトッカータの冒頭部分はキャッチーだ。そして、あまりにシリアスであるゆえに、逆説的にコミカルな使い方をされることも多い。いま、世の中のかなりの割合の人が、この曲を嘉門達夫の「鼻から牛乳」として認識していると思う。うっかり失態をさらしてしまい、もうどうにもならない場面で、トッカータに「鼻から牛乳」の歌詞が載せられる。

嘉門達夫の「鼻から牛乳」は1992年のリリースだが、それ以前から、この曲は深刻なシチュエーションをギャグの文脈に乗せるために、くりかえし使われてきた。ベートーヴェンの《運命》や《コリオラン》序曲、ショパンの「葬送行進曲」などと並んで、この種の実用音楽の定番だったのだ。ギャグに使われるということは「だれもが知っている曲」の証とも言える。

ただ、この話にはひとつ落ち着かない点がある。それは、「トッカータとフーガ ニ短調」が本当にバッハの作品なのかどうか、という疑問だ。この曲にはずっと偽作説がついて回る。あんなに有名な曲であるにもかかわらず、バッハの真作であることを示す資料がない。

礒山雅著『バッハ=魂のエヴァンゲリスト』(講談社学術文庫)によれば、著者はこの曲をバッハのブクステフーデ体験(連載第1回参照)のしるしと考えたい気持ちにかられると述べつつ、ヴァイオリン曲からの編曲とする説や、バッハの弟子ケルナーの作であるとする説、バッハの息子世代の作曲家が書いた説などがあって、百家争鳴の状態にあると記している。

もしかすると「えっ、そんなの聴けばわかるじゃん!」と主張する人もいるかもしれない。聴けばわかる……バッハではないと? それとも、バッハだと?

ひとつだけたしかなのは、この曲を書いたのがだれであるにせよ、その人にはだれもが知る名曲を書くだけの才能が備わっていたということ。バッハだろうがケルナーだろうが、不滅の名曲を生み出した功績に変わりはない。