春祭ジャーナル 2019/03/04

Spark Joy! ときめきのシェーンベルク

第1回 頑固店主と正直すぎるお客たち

文・飯尾洋一(音楽ジャーナリスト)

アルノルト・シェーンベルク(1874-1951)

© Arnold Schönberg Center, Vienna

今年、シェーンベルクに奇跡の大ブームが訪れようとしている。

特大編成のオーケストラと大合唱団に独唱陣と語りを要する《グレの歌》。第15回という節目の年を迎えて、東京・春・音楽祭はこのとてつもない超大作を上演する。キャッチコピーは「後期ロマン派最後の傑作」。演奏は大野和士指揮東京都交響楽団、東京オペラシンガーズ他。これは大ニュースだ!

が、なんということだろうか。この気合いの入ったプログラミングに対して、「あれ......ウチもなんすけど!?」という戸惑いの声が首都圏の音楽界から漏れ聞こえてくる。実は今年、シルヴァン・カンブルラン指揮読売日本交響楽団も、ジョナサン・ノット指揮東京交響楽団も、それぞれ《グレの歌》をとりあげるというのだ。まさかの《グレの歌》三連発。この奇遇には草葉の陰でシェーンベルクも目を剥いているにちがいない。

一般にシェーンベルクは難解な作品を書いた作曲家というイメージでとらえられている。しかし人気がないわけではない。《グレの歌》よりずっとひんぱんに演奏されるのは《浄められた夜》。原曲の弦楽六重奏曲でも、弦楽合奏版でもよく演奏される。おそらく、この曲がもっとも演奏されるシェーンベルク作品ではないだろうか。ほかに交響詩《ペレアスとメリザンド》もまずまずの知名度を誇る。

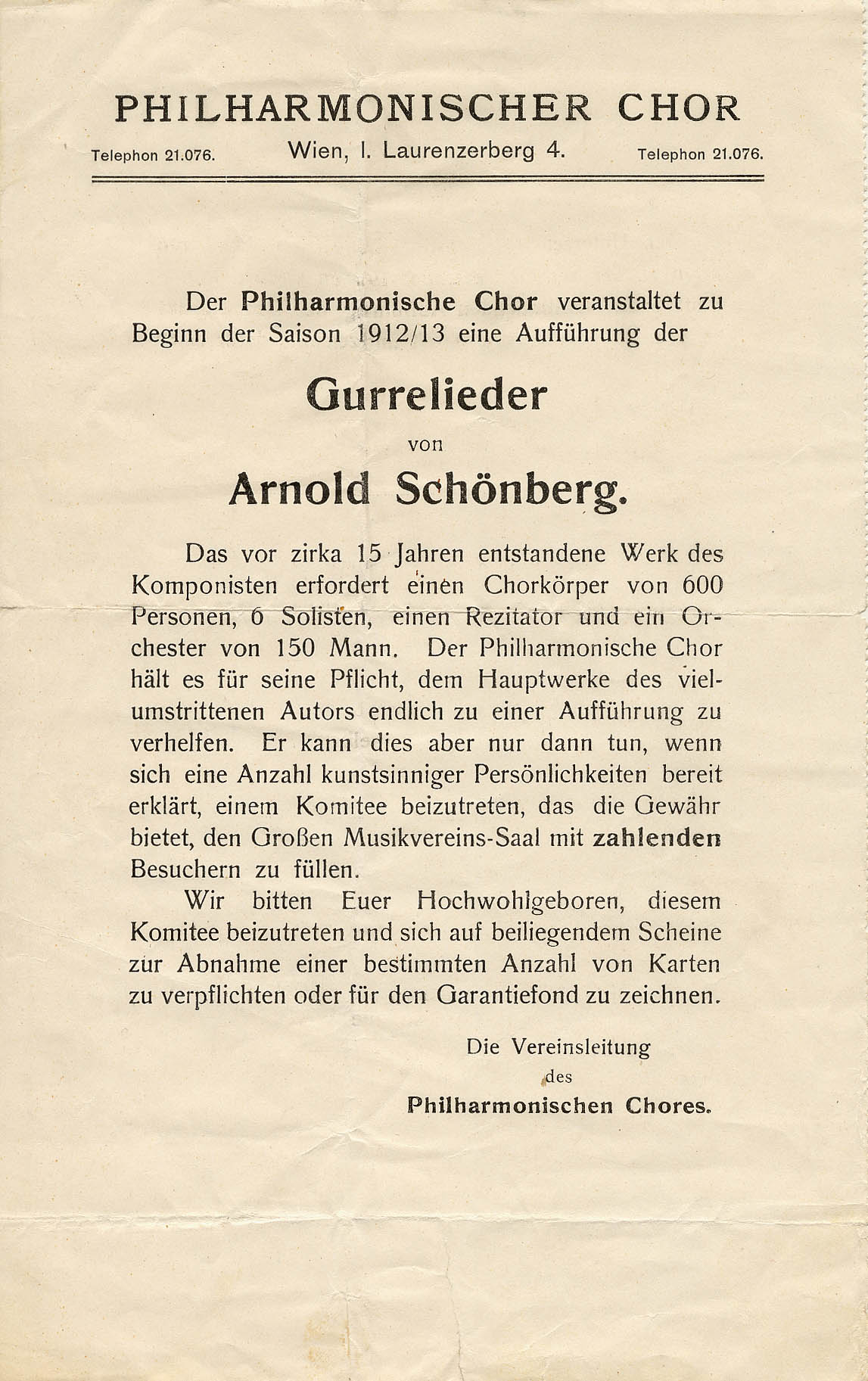

1913年2月23日《グレの歌》

初演時のプログラム

© Arnold Schönberg Center, Vienna

そして、これらの作品の人気にどこか居心地の悪い思いをすることもまた事実である。シェーンベルクといえば、無調音楽、十二音音楽によって音楽界に革新をもたらした先進的作曲家のはず。ところが、作曲家の死後70年近く経って、みんなが聴きたがるのは《グレの歌》《浄められた夜》《ペレアスとメリザンド》といった後期ロマン派のスタイルで書かれた初期の作品ばかり。

ラーメン屋にたとえると、こんな感じだ。もはや豚骨ラーメンを究めたと感じた店主は、これまでにない新たなラーメンの開発に勤しむ。そして、ついにムール貝の出汁を使った革新的なスープを生み出す。ムール貝ラーメンの誕生だ。これでウチの店の優位は今後100年保たれる。そう確信した店主のもとに、次々とやってくる客は、みな豚骨ラーメンを注文し、口々にスープを絶賛するのだった......。

1913年の《グレの歌》世界初演は、聴衆が立ち上がって「シェーンベルク!シェーンベルク!」と連呼するほどの大成功を収めた。熱狂のなかでシェーンベルクはこわばった表情を浮かべ、決して客席の喝采にこたえようとしなかったという。なぜならシェーンベルクにとって《グレの歌》は昔のスタイルで書いた旧作にすぎず、その視線は新たな音楽語法に向けられていたのだから。

なぜ君たちはムール貝ラーメンを無視して、豚骨ラーメンばかり注文するのか。シェーンベルクが抱いていたのは、そんな静かな怒りと失望にちがいない。

(つづく)

Spark Joy! ときめきのシェーンベルク

第1回 頑固店主と正直すぎるお客たち |

第2回 ビヴァリー・ヒルズでテニスに夢中

~関連記事~

ロッシーニに学ぶデキる男の仕事術第1回 夢の早期リタイア編 | 第2回 グルメをきわめるセカンドライフ編 | 第3回 爆速仕事術編

ワーグナー vs ヴェルディ

第1回「オペラの死に様」 | 第2回「ベストカップルはだれだ?」 | 第3回「親の顔が見たい」 |

第4回「おまえはもう死んでいる」 | 第5回「長いものには巻かれたい」

~関連公演~

戸田弥生(ヴァイオリン)の室内楽~シェーンベルク 《浄められた夜》

東京春祭 合唱の芸術シリーズvol.6シェーンベルク《グレの歌》~後期ロマン派最後の傑作