JOURNAL

春祭ジャーナル

シェーンベルクとは誰か?/誰だったのか?

文・長木誠司

©Arnold Schönberg Center, Wien/Arnold Schönberg at the Funkstunde A. G., Berlin, 1926

2024年は、オーストリアの作曲家アーノルト・シェーンベルクが生まれてから150年の記念年になる。そうした特別の年でないと作品が演奏されないというのも困りものだが、普段はなかなかできない企画が登場するのは喜ばしい。

21世紀も四半世紀を過ぎようとしている現在にあっても、まだ「現代音楽」というものの発端に1世紀半も前に生まれたシェーンベルクの名を挙げることにさして違和感を覚えないのはなぜだろう? もちろん、この半世紀ほどの間にこの作曲家の作品演奏頻度は格段に上がったし、すでに演奏スタイルの変遷すら幾度か生じている。それに、かつては現代音楽専門の演奏家しか採り上げなかったその作品を、もうごく普通の演奏家が定期公演やリサイタルで採り上げるようになってきた。にもかかわらず、それらはモーツァルトやベートーヴェン、ブラームス、ワーグナー、マーラーといった、同じドイツ語圏の作曲家たちと比べて、明らかに人気がない。

もちろん、シェーンベルクと同世代、あるいは近い世代の作曲家も似たようなものだと言ってしまえないことはない。例えばストラヴィンスキー。いや、このひとには三大バレエを含めて、すでにオーケストラの定番になったような作品があるでしょうと言われそうだ。たしかにそう。でも、ストラヴィンスキーが《春の祭典》(以下ハルサイ)を書いたのは30歳のとき。同じ年齢のときには、シェーンベルクはリヒャルト・シュトラウスばりの交響詩《ペレアスとメリザンド》を完成させていたし、マーラーの交響曲第8番をいっそう巨大化したような《グレの歌》も、すでにショート・スコアを完成させていた。これらはハルサイほどではないにせよ、すでにオーケストラのレパートリーに入っていると言ってもよいだろう。

8歳年下のストラヴィンスキーの1930年代の作品がハルサイほどの人気を得ていないように、1920年代のシェーンベルク作品は目立って演奏頻度が落ちてくる。当然のことながら、そこにはシェーンベルクにとっての無調の佳境期(すなわち十二音技法時代)、同様にストラヴィンスキーにとっての新古典主義の佳境期、すなわち両大戦間とその後の十二音技法期(1951年にシェーンベルクが亡くなったあと、ストラヴィンスキーもこの技法に転じる)という要因が大きく立ちはだかっているだろう。逆に言えば、それ以前の時期にこのふたりはそこまでの長い歴史上に出てきた音楽語法や作曲技術をすべて身につけてしまい、その先の行き方を模索、ではなく、かなり確信犯的に歩み始めたのだった。シェーンベルクが24歳で完成させた《浄められた夜》は、すでに《トリスタンとイゾルデ》の世界を完璧に掌中にしていた。ワーグナー46歳の年の作品を、シェーンベルクはほぼ半分の年齢でものにしていたのだった。

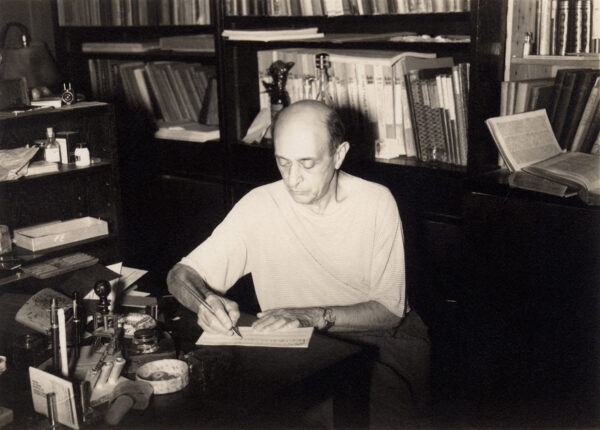

©Arnold Schönberg Center, Wien/Schönberg composing in his study, Los Angeles, 1940

美術では、例えばピカソが同じような道をたどった。若い頃にすべての技術を身につけたピカソが、しかし「ピカソ」になるのはやはりキュビスム以降だろう。シェーンベルクだってストラヴィンスキーだって同じだ。十二音技法なくしてシェーンベルクはいないし、新古典主義時代なきストラヴィンスキーなど考えられない。

しかしながら、ひとと違うことをすると、あらゆるひとが付いてくるとは限らない、というか、たいていのひとは付いてこない。いや、ピカソにはみな付いていった(いってる)ではないか、「ピカソ」らしいピカソ作品はすでに古典的とも言えるくらい人気「商品」でもある。どうやら美術と音楽とでは、かなり事情が異なるようだ。その場に置いて(飾って)見るとはなしに見る、あるいは気散じ的に見ることもできる美術と、一定時間耳と体を拘束される音楽とでは、たしかに大違いだろう。眼の前にあって、眺めていても身体には入ってこない美術、耳を通して身体に入ってくる音楽。そうした「侵襲性」の違いのようなものもそこにはありそうだ。

©Arnold Schönberg Center, Wien/One of the rare color photographs of Arnold Schönberg, taken at his home in Brentwood, Los Angeles, 1948

だから、十二音技法や新古典主義に対しては、シェーンベルクもストラヴィンスキーも、それらが「歴史的必然」であると主張し続けた。自分の作法は、それまで何百年もの間に培われてきた音楽の歴史の到達点にあると同時に、来たるべきものへの前提なのだということ。こういう主張を、数百年にわたる歴史的なスパンでおおっぴらにした作曲家はそれ以前にはいない。というか、それまで音楽は歴史など意識しなかった。同時代にある音楽が、まさに音楽だった。過去は部分的に参照されることこそあれ、長い連続線上で自分たちの音楽を考えることなど、それ以前にはなかったのだった(「やがて自分の時代が来る」と確信していたマーラーは、それゆえこうした歴史観を持つ先駆者のひとりだったろう)。

シェーンベルクは、直接の歴史的な師をブラームスに見出したし(保守的だと思われていたブラームスこそが、実は革新者なのだという視点)、さらに遡って、ベートーヴェンやバッハにまで到達した(弟子のウェーベルンはさらにルネッサンスまで遡った)。ストラヴィンスキーは一気に「バッハに帰」った。19世紀、帝国主義の副産物として異文化の音楽に直面したヨーロッパ人が、自分たちの音楽の優位性を歴史的に捉え直し、立証しようとしていた時代を経験して、音楽史にも進化論の影響が色濃く出ていた頃だった。連続しながら変化する、その視点が過激なモダニズムを背後から支えている。

それゆえ、これらの「必然性」はあくまでも文化的なプロパガンダに過ぎない。そもそも「歴史的必然」などという文言はどこか胡散臭い。みなが同じイデオロギーを共有するなどということは、実のところ決してあり得ない(それが別の理由で強制的にあり得た時代、それが20世紀だったのかも知れないが)。シェーンベルクは十二音技法を発案した際に、これで以後100年にわたるドイツ音楽の覇権は護られるだろうと宣言したが、その「ドイツ」自体から、ユダヤ人の彼がはじき出されるのは、そのわずか13年後のできごとだった。

プロパガンダへの対処法は、それを冷めた目で見つめることだ。ナチの、スターリンのそれを冷静に見ると、そこに思わぬ視点が面白み、隠し味として認められる。なんでこんなのに騙されるかなあ、という感慨が一方にあるとともに、まったく意味が通らないものならば、そもそもプロパガンダとしては成り立たない。それがそれとして成り立っていた理由を見つめること、音楽ならば聴き取ってみること。シェーンベルクたちが引こうとした連続線の在処を、とりあえず彼らの主張に沿ってなぞってみると、そこにはいろいろとはみ出す点も見つかるだろう。その「はみ出し」こそが「現代音楽」を成り立たせているものなのだけれど、それを見極めることはそれ以前の数百年の音楽史を透かして見極めることでもある。そんな冒険に立ち合ってみるのも悪くない。

2024年4月6日[土]の公演で、シェーンベルク 弦楽四重奏曲 全曲演奏を予定しているディオティマ弦楽四重奏団

関連公演

シェーンベルクとウィーン 生誕150年に寄せて

日時・会場

2024年4月11日 [木] 19:00開演(18:30開場)

東京文化会館 小ホール

出演

ヴァイオリン:調整中

ヴィオラ:中村洋乃理

チェロ:調整中

コントラバス:幣 隆太朗

フルート:甲斐雅之

クラリネット:調整中

ホルン:福川伸陽

打楽器:竹島悟史

バリトン:与那城 敬

ピアノ:佐藤卓史

オルガン:大木麻理

/他

曲目

J.シュトラウス2世(シェーンベルク編):ワルツ《南国のバラ》op.388

J.シュトラウス2世(ウェーベルン編):宝のワルツ op.418

J.シュトラウス2世(ベルク編):ワルツ《酒、女、歌》op.333

J.シュトラウス2世(シェーンベルク編):皇帝円舞曲 op.437

マーラー(シェーンベルク編):《さすらう若人の歌》

シェーンベルク:室内交響曲 第1番 ホ長調 op.9

ブルックナー:交響曲 第7番 ホ長調 WAB.107より 第3楽章

※すべての曲目を室内楽版にて演奏いたします。

ディオティマ弦楽四重奏団 シェーンベルク 弦楽四重奏曲 全曲演奏会 生誕150年に寄せて

日時・会場

2024年4月6日 [土] 14:00開演(13:30開場)東京藝術大学奏楽堂(大学構内)

出演

ディオティマ弦楽四重奏団

ヴァイオリン:ユン・ペン・ジャオ、レオ・マリリエ

ヴィオラ:フランク・シュヴァリエ

チェロ:アレクシス・デシャルム

ヴィオラ:安達真理

チェロ:中 実穂

ソプラノ:レネケ・ルイテン

曲目

シェーンベルク:

弦楽四重奏曲 ニ長調

弦楽四重奏曲 第3番 op.30

弦楽四重奏曲 第1番 ニ短調 op.7

弦楽四重奏曲 第2番 嬰ヘ短調 op.10(ソプラノと弦楽四重奏版)

弦楽四重奏曲 第4番 op.37

《浄められた夜》op.4

/他

公演時間:約6時間(休憩3回含む)