JOURNAL

ハルサイジャーナル

連載《トリスタンとイゾルデ》講座

~《トリスタンとイゾルデ》をもっと楽しむために vol.1

2020年の「東京春祭ワーグナー・シリーズ」では、《トリスタンとイゾルデ》を上演します。そこで、音楽ジャーナリストの宮嶋極氏に《トリスタンとイゾルデ》をより深く、より分かりやすく解説していただきます。初回は《トリスタンとイゾルデ》の作品概要を見ていきます。

文・宮嶋 極(音楽ジャーナリスト)

リヒャルト・ワーグナーのオペラや楽劇を毎年1作ずつ、演奏会形式で上演していく「東京春祭ワーグナー・シリーズ」、2020年は《トリスタンとイゾルデ》が登場します。2010年に始まった「ワーグナー・シリーズ」ですが、今回の《トリスタン》をもってバイロイト音楽祭で上演されるワーグナーの主要10作品がすべて出揃うことになります。

そうした節目の公演を指揮するのは、2014~17年の《ニーベルングの指環》で圧倒的な存在感を示したマレク・ヤノフスキ。演奏は、同シリーズを通してワーグナー作品に相応しい重厚なサウンドで好評を博しているNHK交響楽団が担当します。本稿は、物語と音楽を同時並行的に追いながら、ワーグナーがそこに込めたメッセージについて考えていきます。多くの方に《トリスタンとイゾルデ》の魅力を理解していただけるよう、これまで筆者が取材した指揮者や演出家らの話なども参考にしながら、4回に亘って進めていきます。

なお、台本の日本語訳については、日本ワーグナー協会監修 三光長治/高辻知義/三宅幸夫 編訳『ワーグナー トリスタンとイゾルデ』(白水社)を、譜面はドーバー社刊のフル・スコアとPETERS版のピアノ&ボーカル・スコアを参照しました。

【概説】

2020年、バイロイト音楽祭で新制作上演される《ニーベルングの指環(以下、リング)》(ヴァレンティン・シュヴァルツ演出)の指揮者に決まったピエタリ・インキネン(日本フィル、ザールブリュッケン放送フィル、プラハ響の各首席指揮者)に《トリスタンとイゾルデ》について聞いたところ、「私がワーグナーの虜となるきっかけとなった作品です。これを初めて聴いた時〝こんな作品があるなんて〟と心を動かされ、のめり込んでいった。そして、音楽史の上でも新たな世界への扉を開く役割を果たした、とても重要な作品と考えています」と答えてくれた。また、20数年前であろうか、往年の名指揮者ヴォルフガング・サヴァリッシュが「麻薬のような不思議な力を持った音楽」と語っていたことも記憶に残っている。

「虜になる」「麻薬のような不思議な力」「新たな世界への扉」、実際に振ったことのある指揮者たちのこうした言葉は、まさにこの作品の本質を捉えたものということができる。これらの言葉が意味するところは何なのか。

ロマンティック・オペラと題した《ローエングリン》を最後に「もうオペラは書かない」と宣言したワーグナーは、従来のオペラのスタイルから自らを解放し、より自由に、一層大胆に作風を進化させていく。その代表例が《トリスタンとイゾルデ(以下、トリスタン)》である。この作品の大きな特徴として登場人物が少数で、劇的な動きも少ないことが挙げられる。つまり、主役2人の内面世界の描写が、作品の主軸となっているのである。音楽と歌詞を緊密に連関させながら物語が進行し、これを支えるために音楽面では新たな試みがいくつか取り入れられている。

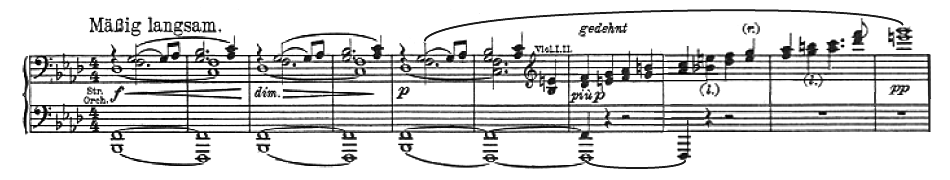

譜例①

そのひとつとして特筆すべきは、いわゆる「トリスタン和音」(譜例①)であろう。第1幕への前奏曲、冒頭から5音目までに至る半音階進行。17世紀以来の西洋音楽の機能和声(和音の根音と各調性の主音との関係には規則的な役割と機能があるなどとする考え方)が崩壊していく〝呼び水〟のような役割を果たした、といわれたりもする。《トリスタン》以前にもリストの作品などに同様の試みは見られるものの、後の作曲家に決定的な影響を与えたという意味においては、そのインパクトの大きさは比較にならないものがあった。シェーンベルク、ベルク、ショスタコーヴィチらへと続く、機能和声、言い換えれば、古典的調性の崩壊から無調へと移行していく流れの〝呼び水〟となったことは多くの専門家が指摘している。これこそがインキネンの言う「新しい世界への扉」と位置付けることができよう。

ただし、ワーグナーは「トリスタン和音」をもって20世紀の無調の世界を展望していたわけではない。従来の和声の枠組みの中で、それを発展させ、そこから逸脱した響きを創出することで、これまで聴いたことのない感覚を観客・聴衆に呼び起こすことによって、惚れ薬(媚薬)の不思議な効能や、不倫愛に身を焦がす2人の浮遊するような心の内を聴覚的に表現しようとしたと推察されるからである。

また、各幕全体にわたって無限旋律を導入していることにも注目したい。イタリア・オペラのように音楽の流れが途中で寸断されることを嫌ったワーグナーは、個々の場面で和声を解決させずに次の旋律や動機へと繋げていくなど、彼自身が「移行の技法」と呼ぶ、テクニックが全編にわたって駆使されている。

さらに《トリスタン》以前の作品から既に活用しているライトモティーフ(示導動機)の手法もより習熟度を増し、一層その効果を上げていることも見逃せない特徴である。

これらを踏まえると、不倫愛を題材に男女の内面世界を革新的な手法で深く掘り下げた《トリスタン》は、観客・聴衆を〝別世界〟へと誘う不思議な力を持った作品ということができるのである。

【創作の経緯】

1849年5月、ドレスデンで発生した革命騒動に参加して指名手配されたワーグナーは、スイス・チューリヒで亡命生活を送ることを余儀なくされる。その間の52年に《リング》4部作の台本を完成させ作曲を進めていたものの、上演のめどはまったく立たない状況が続いていた。このため57年6月、《ジークフリート》第2幕まで書き進めたところで、「まずは手っ取り早く舞台にかけられる作品を書こう」と決意。同年8月には《ジークフリート》の作曲を中断。それ以前から構想を練っていた《トリスタン》の創作に着手する。

トリスタン伝説はヨーロッパで古くから語り継がれていたが、ワーグナーは中世の詩人ゴットフリート・フォン・シュトラースブルクによる叙事詩を題材に選び、同年9月には台本の初稿を完成させている。完成された台本は叙事詩をベースにしているものの、大幅な変更が加えられている。叙事詩には金髪のイゾルデと白い手のイゾルデが登場するが、ワーグナーの《トリスタン》ではイゾルデは1人である。また、2人は惚れ薬を毒薬と間違えて飲み干してしまうのだが、原作は単なる惚れ薬の扱いである。これらによって「愛=死」というこの作品のテーマともいうべき概念を強調する形になっている。また、ワーグナーは一時、パルジファルをトリスタンのもとに登場させようと検討していたことも知られている。

翌月から作曲に取り掛かったが、ここからさまざまな紆余曲折(後述)を経て、居住地をイタリア・ヴェネツィア、そしてスイス・ルツェルンに移し、この地で59年8月、スコアを完成させた。手っ取り早く舞台にかけられる作品を目指した当初の考えとはかけ離れた大作に仕上がったのも、ワーグナーのワーグナーたる所以であろう。このため初演は簡単には実現せず、一時、上演準備を行なったウィーンでは、77回ものリハーサルの末に見送りとなった。結局、64年にバイエルン国王に即位したルートヴィヒ2世が、貧困生活を送っていたワーグナーの後援者となったことで、翌年6月10日にミュンヘンの宮廷歌劇場(現バイエルン州立歌劇場)でようやく初演に漕ぎ着けた。

【創作の背景にいた女性たち】

ワーグナーは1849年、元女優で妻のミンナを伴いスイスに亡命。現地でワーグナーを支援したのは、52年に知り合った大富豪のオットー・ヴェーゼンドンクという人物である。彼は57年にチューリヒ郊外の「緑の丘」にワーグナーのための居館(ヴィラ)を建設。その隣接地にほどなくしてヴェーゼンドンク夫妻も邸宅を建てて移り住むことになった。この頃、ワーグナーとミンナの関係は破綻寸前で、そこにヴェーゼンドンクの美貌の若妻マティルデが出現したことで、ワーグナーの心はすっかり彼女に奪われてしまう。さらに隣接地に住んだことで、ワーグナーが「隠れ家」と呼んだヴィラを舞台にマティルデとの交流の頻度が増し、2人は相思相愛の関係に陥ったようだ。この関係はどこかのタレント出身議員が言ったように「一線は越えていない」ものだったのかどうか。研究者の間に諸説あるものの、〝真相〟は本人たちのみぞ知る、である。現在、演奏会で取り上げられる歌曲集《ヴェーゼンドンクの5つの詩》の歌詞はマティルデが書いたもので、ワーグナーが他人の詩に曲を付けるのは異例のこと。これを見ても、2人の関係が「一線を越えたもの」であった可能性は捨てきれない。歌曲集のうち2曲が《トリスタン》の習作との副題が付けられ、その旋律(譜例②)(第3幕への前奏)が、実際《トリスタン》でも使われている。彼女との恋愛がこの作品を創作していく上で大きなモチベーションになったことだけは確かであろう。

譜例②

58年春、ワーグナーがマティルデに宛てた〝秘密の手紙〟がミンナに発見されたことで、2人の関係が白日の下にさらされてしまう。ヴェーゼンドンクは必要以上に事を荒立てない〝大人の態度〟を取り、マティルデも家庭を崩壊させるまでの覚悟はなかったため、ワーグナーは仕方なく「隠れ家」を去り、前述の通りヴェネツィアに退去。この時、ミンナは夫と決別して、ドレスデンへ戻る。翌年には、イタリア独立運動の影響を受けて、スイス・ルツェルンに引っ越しをし、《トリスタン》はこの地で完成されることになった。

話は前後するが、57年秋にチューリヒの「隠れ家」でワーグナー、ミンナ、マティルデ、そして後にワーグナーの妻となるリストの娘であるコージマが、一堂に会するドラマのような機会があった。指揮者のハンス・フォン・ビューローが新妻コージマとの新婚旅行の途中で、ワーグナーのもとへ挨拶に訪れたもの。ビューローが《トリスタン》の初演を指揮した65年6月の時点で、ワーグナーとコージマは、週刊誌風に言えば〝不倫略奪愛〟の末に事実婚を果たしており、彼女はワーグナーの子どもを妊娠していたのだという。

かつて芸能界で不倫スキャンダルを起こした人気俳優が「不倫は文化」と言い放ち話題となった。後日、本人の弁によるとワーグナーとマティルデの恋の結果、《トリスタン》のような不朽の芸術作品が生まれたこともある、という趣旨のことを言いたかったのだという。《トリスタンとイゾルデ》は、音楽や芸術面だけではなく、現代社会においてもさまざまな面で影響を及ぼし続ける不思議な力を持った作品ということもできよう。

作品データ

- 作曲

- 1857~59年

- 原作

- ゴットフリート・フォン・シュトラースブルクの叙事詩「トリスタンとイゾルデ」

- 台本

- 作曲家自身の手によるドイツ語台本

- 初演

- 1865年6月10日、バイエルン宮廷歌劇場(指揮:ハンス・フォン・ビューロー)

- 設定

- 伝説上の中世、アイルランド沖の海上(第1幕)、ブリテン島南端にあるコーンウォールのマルケ王の城(第2幕)、フランス・ブルターニュのカレオールにあるトリスタンの城(第3幕)

登場人物

- トリスタン コーンウォールの騎士。マルケ王の甥

- マルケ王 コーンウォールの国王。妻イゾルデと甥の不倫に悩む

- イゾルデ アイルランドの王女。政略結婚でマルケ王に嫁ぐが……

- クルヴェナール トリスタンに忠節を尽くす家臣

- メロート マルケ王の側近。トリスタンの友人だったはずが……

- ブランゲーネ イゾルデの侍女筆頭。毒薬と惚れ薬を間違える

- 牧童

- 舵取り

- 若い水夫

- 船員

- 騎士

- 小姓

- イゾルデの侍女

オーケストラ編成

フルート3(3番はピッコロ持ち替え) オーボエ2 コールアングレ1 クラリネット2 バス・クラリネット1 ファゴット3 ホルン4 トランペット3 トロンボーン3 テューバ1 ティンパニ シンバル トライアングル ハープ1 弦5部

(舞台裏のバンダ)

コールアングレ1 ホルン6 トランペット3 トロンボーン3※次回は第1幕について詳しく紹介していきます。

関連公演

関連記事

《トリスタンとイゾルデ》をもっと楽しむために vol.2《トリスタンとイゾルデ》をもっと楽しむために vol.3

《トリスタンとイゾルデ》をもっと楽しむために vol.4