JOURNAL

ハルサイジャーナル

「プッチーニの三つの偏執」

第1回 無類の女好きの結末

文・香原斗志(オペラ評論家)

ジャコモ・プッチーニ(1858-1924)

photo : Wilhelm Willinger

プッチーニのオペラでは女性が大活躍する。3作まとめて1作扱いの《三部作》を3作と数えても、彼が生涯に完成させたオペラはわずか12作だが、《マノン・レスコー》、《トスカ》、《蝶々夫人》、《西部の娘》、《つばめ》(つばめとはヒロインのマグダのことを指す)、《修道女アンジェリカ》、《トゥーランドット》と、ヒロインの名や通称を題名に据えた作品が半数を超えるのだ。

もっとも、第二次安倍内閣が掲げた「女性活躍推進」とは少々意味合いが違い、プッチーニのヒロインたちは、仕事で輝きたいとか、指導的地位に就きたいとか、そんなことは考えない。ヴェルディのヒロインたちは、自分が負った義務や社会的責任をまっとうすべく積極的に決断を下すけれど、プッチーニのヒロインたちは自分の身の回りや個人的な愛にしか関心がない。ドラマ『半沢直樹』で半沢の妻の花が、大銀行や政界を敵に回して戦う夫の世界には決して立ち入らず、一途な妻目線で夫を支えるのに近い。だが、『半沢直樹』と違って、プッチーニのオペラではそういう女性が主役なのである。

息子のアントニオ、妻のエルヴィーラと

彼女たちは登場の仕方も独特だ。《ラ・ボエーム》のミミも、トスカも、蝶々さんも、最初に声だけが聞こえ、続いて本人が現われる。そんなふうにもったいぶるのも、ヒロインにただならぬ思い入れがあるからだろう。

事実、プッチーニは女性が大好きだったという。結婚生活のスタートにしてから駆け落ちで、26歳のときに24歳のエルヴィーラと熱愛して同棲を始めたが、彼女は人妻で2児の母でもあった。1903年に彼女の夫が死んで、翌年ようやく入籍したものの、「晴れて」と呼べるような慶事だったのかどうか。それまでも、それ以後も、「プッチーニは女好き」は、もはや世評でさえあったからだ。

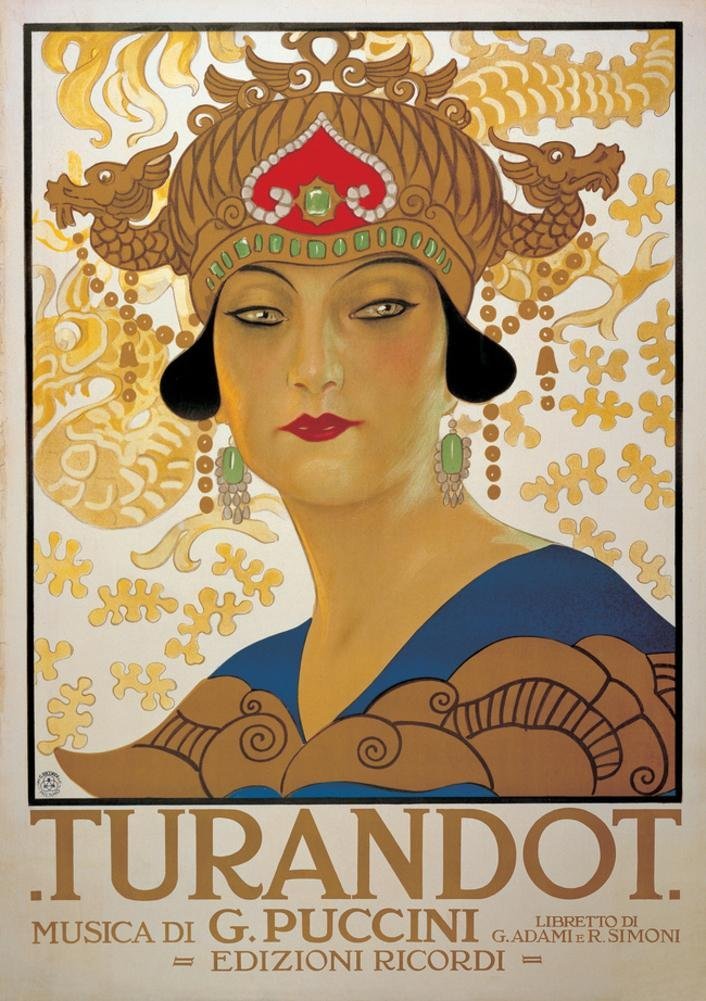

プッチーニの死から、約2年後に《トゥーランドット》はミラノで初演された。王子カラフをめぐり、トゥーランドット姫と対峙する、女奴隷リューの死までで未完に終わるものの、フランコ・アルファーノによって補筆・完成された

そして1909年、ドーリア・マンフレディ事件が起きる。プッチーニの臨時の小間使いであったドーリアと夫の関係を疑ったエルヴィーラは、この娘の「不貞」を言いふらした。ドーリアは解雇されたが、その後もエルヴィーラから罵詈雑言を浴び続け、ついには服毒自殺してしまう。検死の結果、彼女は処女だった。

エルヴィーラの仕打ちには、「自分も家庭を捨てたくせに」とケチもつけたくなるが、彼女にも、度重なる火遊びが発覚したお笑い芸人や水泳選手の妻と同じ悩みがあったに違いない。ただし、火遊びも修羅場も芸の肥やしにしてしまうのが、一流芸術家の一流たるゆえん。駆け落ちを決意させるほど男好きするマノンも、原作の奔放さを感じさせない可憐なミミも、恋人のために脇目も振らないトスカも、一人の男を健気に思い続ける蝶々さんも、プッチーニが女性好きでなかったら、あんなに輝かなかっただろう。ドーリア事件も《トゥーランドット》で、激しい女と一途な女の対決として昇華されたように思われる。

女性好きの限界もある。ヒロインは徹底した男目線で描かれ、彼女たちは社会に広く目を向ける必要など少しも感じていない。今日的な「女性活躍」からは、ずいぶん遠いところにいる。けれど、である。だからこそ純化された「愛と死」がストーリーからくっきりと浮かび上がって、僕らの心を打ち続ける。これも一種の災い転じて福、だろうか。