JOURNAL

ハルサイジャーナル

連載《さまよえるオランダ人》講座

~《さまよえるオランダ人》をもっと楽しむために vol.2

2019年の「東京春祭ワーグナー・シリーズ」は、《さまよえるオランダ人》を上演します。そこで、音楽ジャーナリストの宮嶋極氏に《さまよえるオランダ人》をより深く、より分かりやすく解説していただきます。連載第2回では、《さまよえるオランダ人》の「序曲」と第1幕を見ていきます。

文・宮嶋 極(音楽ジャーナリスト)

リヒャルト・ワーグナーの創作活動の中で最初のターニングポイントとなった《さまよえるオランダ人》の聴きどころ、観どころを分かりやすく紹介していきます。物語と音楽を同時並行的に追いながら、ワーグナーがテキストに記した言葉、譜面の中のさまざまな旋律に込められた意味合いを紐解いていくことで、一人でも多くの方に《オランダ人》を楽しんでいただけるよう、これまで筆者が取材した指揮者や演出家らの話なども参考にしながら進めていきます。第2回は、序曲と第1幕を掘り下げていきます。 なお、台本の日本語訳については、日本ワーグナー協会監修 三宅幸夫/池上純一編訳『ワーグナー さまよえるオランダ人』(五柳書院)を、譜面はドーバー社刊のフル・スコアとPETERS版のボーカル・スコアを参照しました。

【序曲】

後の楽劇の前奏曲のようなスタイルではなく、従来のオペラの序曲と同じく、劇中の主要なモティーフをメドレーのようにつなぎ合わせた"接続曲"的な構成。とはいえ、半音階進行や不協和音の効果的な活用など、ワーグナーらしさの片鱗がうかがえる、作曲当時としては斬新な曲想である。

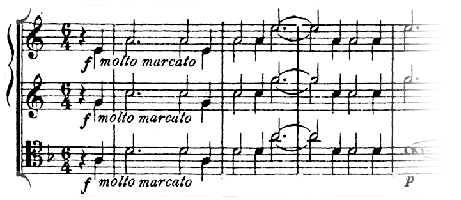

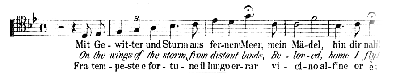

冒頭の調性はニ短調。その性格は教会旋法のドリア・モードを起源としたものだけに、荘重かつ劇的な雰囲気を醸し出す。モーツァルトの《レクイエム》、ベートーヴェンの交響曲第9番第1楽章、ブルックナーの交響曲第9番などの名作で使われている調である。 弦楽器のトレモロに乗ってホルンとファゴットにより「呪われたオランダ人の動機」(譜例②)が力強く鳴り響く。これがトロンボーンに受け継がれ、続く15小節目から現れる弦楽器による半音階進行の上昇・下降音形(譜例③)は、荒れ狂う海の様子を表現している。

譜例②

譜例③

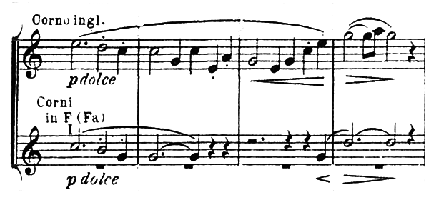

暴風雨が一段落するとヘ長調に転調し、音楽は一転穏やかに。コールアングレ、オーボエとリレーされるのは「救済の動機」の原型(譜例④)。これはゼンタを表わす動機でもある。ヘ長調はのどかで明るい雰囲気を持つ調で、ゼンタの純真さが強調される。ちなみにヘ長調を採用した作品としては、ベートーヴェンの交響曲第6番《田園》、ヴァイオリン・ソナタ第5番《春》、マスカーニの歌劇《カヴァレリア・ルスティカーナ》間奏曲などが挙げられる。

譜例④

「呪い」と「救済」という対照的な2つの動機は、このオペラ全体の根幹を成す2本柱のような重要な概念であり、オペラ全体に登場する。ワーグナーは序曲の冒頭で、それを分かりやすく提示しているのである。

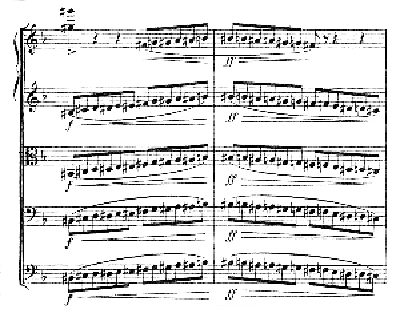

再び「呪われたオランダ人」の動機が強奏され、大時化の海が再来する。波間にこだまするかのように「水夫の合唱」の旋律(譜例⑤)が現れる。音楽はうねるように進んでいくが、「呪われたオランダ人」と「救済」の動議が絡み合うように交互に繰り返されていくのも面白い。

譜例⑤

序曲の終結部分も連載第1回で記したように、初演を経た後に改訂された「救済の動機」で締め括るバージョンや、アタッカでそのまま第1幕になだれ込むなど複数のパターンがあり、今回の公演でどれを採用するかは指揮者の判断となる。

【第1幕】

第1場

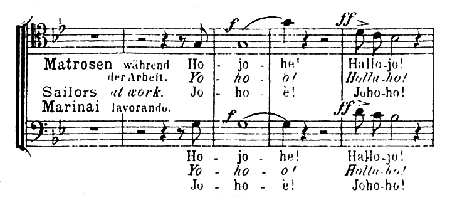

24小節にわたるオーケストラのみの導入部。荒れ狂う嵐の海を表現したもので、弦楽器による半音階進行の上昇・下降音形は序曲と同様、波でうねる海面を表わす。そこに嵐を乗り切るために必死の作業を続ける船員たちの力強い叫び声(譜例⑥)が響く。跳躍の音形は、嵐に立ち向かう彼らの緊張感を表わすものといえよう。

譜例⑥

船は周囲を断崖絶壁に囲まれた海岸に漂着。船長のダーラントは船体に損傷がないかどうかを確認しながら、「(ここは)サンドヴィーケか、この湾ならよく知っているぞ」と嵐を乗り切った安堵感と近くにまで来たのに自宅のある母港に戻れなかった残念さを滲ませた短いアリオーゾを歌う。幕が開き、合唱に続いてアリア形式の独唱と続くのは、この時代までのオペラの定番スタイルに則った構成となっている。

嵐は徐々に収まり、ダーラントをはじめ船員たちはひと休みするため船室に戻る。甲板には操舵手ひとりが見張り役として残る。操舵手は睡魔と戦うためにあくびをしながら、恋人のことを思う歌(譜例⑦)を歌うが、ついには眠り込んでしまう。

海が再び荒れ始め強風が吹くと、黒いマストに血のように赤い帆を張った「さまよえるオランダ人」の不気味な船が暗闇から姿を現す。見張りの操舵手は一瞬、目を覚ますものの、再び眠りに陥ってしまう。オランダ船の甲板上では船員たちが、無言で作業を続けており、黒い衣装に身を包んだオランダ人船長が上陸する。

譜例⑦

第2場

オランダ人の「アリア」。2番の番号が振られて「アリア」とされているが、ここでは従来のイタリア・オペラのようなスタイルを踏襲せずに、朗唱風のモノローグとなっている。オランダ人が自らの身の上を紹介し、切々と嘆く内容。3部からなり、冒頭の調性はイ短調。重苦しさや陰うつさを表現しやすい調であるが、金管楽器が響きにくいこともあり、オーケストラで使われることは少ない。ベートーヴェンの《エリーゼのために》やマーラーの交響曲第6番《悲劇的》などで使われている。臨時記号によって不安定感を増幅させていることもワーグナーらしいポイント。「時が巡ってきた。またもや7年の歳月が過ぎ......」と始まるモノローグの概略はこうだ。

遠い昔、嵐の海で神を冒とくしたオランダ人は、悪魔に呪われて死ぬことすら許されずに7つの海をさまよい続ける運命を背負わされた。さまようことに疲れ、海に身を投げても船を岩礁に衝突させても、死ぬことはできなかった。船には宝の山が積まれており、海賊を挑発して襲わせようとしても、彼らはオランダ船を恐れ、十字を切って逃げてしまう始末。どうやっても死ぬことはできない。ただ、7年ごとに1度だけ上陸が許され、その際にオランダ人に永遠の愛を捧げる乙女が現れれば、呪いから救済される。しかし、そんな女性は現れるはずもなく、この世の終末まで無となることは許されないのか、と最後は怒りに近い焦燥感を露わにして締め括る。

オランダ船の中から「永遠の滅びよ、我らを抱き取れ!」と船員たちの嘆きの合唱が聞こえてくる。

第3場

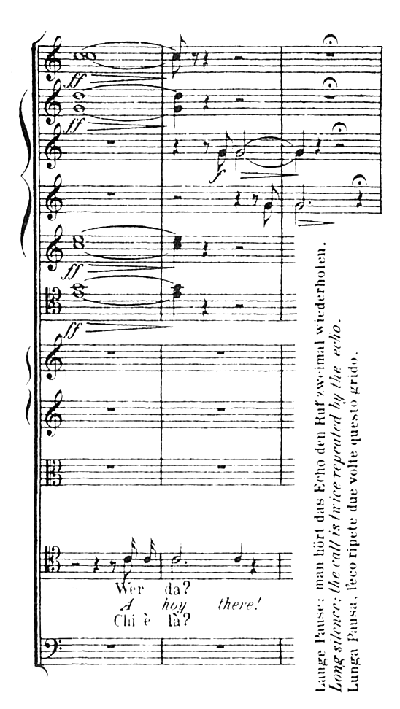

スコアには「3番、シェーナ、二重唱、合唱」と記されている。陰うつな緊張感が一掃されて、目を覚ましたダーラントが登場する。ダーラントはいつの間にかオランダ船が横付けしていることに驚き、見張り役の操舵手を叱る。 「誰だあ!」と何度かオランダ船に呼びかけるが答えはなく、操舵手の声が空しくこだまする様子が、ホルンのエコー(譜例⑧)によって描かれる。既に上陸していたオランダ人を見つけたダーラントは「おーい! お仲間よ、あなたは誰? どこの国から来たんだい?」と声をかける。

譜例⑧

オランダ人(バリトン)とダーラント(バス)の二重唱。バリトンとバスの二重唱は珍しいが、短い音符を軽快に歌い進めるダーラントと、長い音符を切々と歌い上げるオランダ人のキャラクターの違いが、同じ歌の中で見事に描き分けられている。

オランダ人は船に積んでいる莫大な財宝を見せびらかした上で、「あなたに娘はいるか?」と尋ねる。ダーラントが愛娘の存在を明かすと、オランダ人は「その娘さんを、俺の妻にほしい」と言い出す。なんとも唐突な展開ではあるが、財宝に目が眩んだダーラントは、軽率にも結婚に同意してしまう。2人はそれぞれの思いを「わが精神を混迷の闇に閉じ込めてきた苦悩にも、ついに待望の終止符が打たれるのか。ここは一縷の望みに賭けてみよう」(オランダ人)、「自分たちをここに追い込んだ嵐に感謝しよう。父親なら誰でも喜ぶ裕福な婿をみつけたのだから」(ダーラント)と声を合わせて歌う。結局、オランダ人は自らの呪われた身の上を明かすことなく、ダーラントに娘との結婚を約束させたのである。この二重唱は調性も明確で美しい歌だが、伝統的なスタイルに準じている。

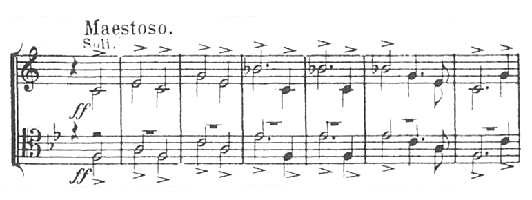

操舵手が「南風が吹いたぞ」と叫ぶ。天候が回復し風向きが変わって、ようやく帰港の機会が訪れたのである。金管楽器のファンファーレ風の強奏(譜例⑨)に導かれるかのように、この幕の最初で操舵手がひとり歌った旋律(譜例⑦)を、オーケストラのトゥッティ(全奏)をバックに船員皆で楽しげに合唱し、船は母港に向けて出帆する。オランダ船もそれに続く。第2幕へ切れ目なく上演・演奏する場合は、第1幕の終わりから24小節と第2幕冒頭から20小節をカットして、船員たちの歌のリズムと第2幕冒頭の「糸紡ぎの合唱」のリズムをつなぐような移行を行い、先へと進んでいく。

譜例⑨

譜例には本稿全3回を通して整理番号を付けています。次回は第2幕と第3幕を紐解いていきます。