JOURNAL

春祭ジャーナル

ショスタコーヴィチ賛

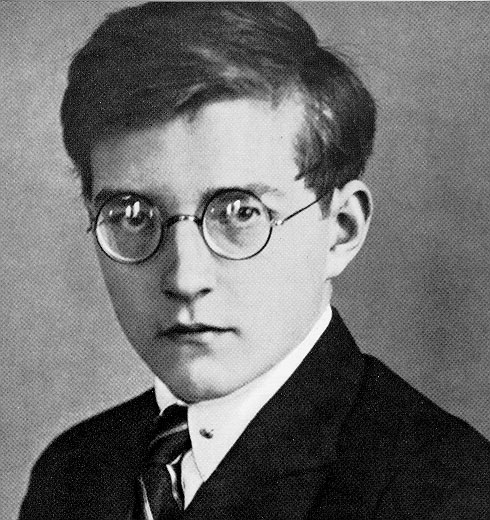

文・亀山郁夫(名古屋外国語大学学長、ロシア文学者)

東日本大震災から10年、ソ連崩壊から30年、そしてドストエフスキー生誕200年。

コロナ禍と東京五輪に翻弄された2021年が過ぎて、時代はいま、新しいサイクルの戸口に立とうとしている。そしてこれら三つの「一年」の「記憶」をひとつに束ねてくれる作曲家の存在が、私の心のなかで大きな位置を占めようとしている。ドミートリー・ショスタコーヴィチ(DS)がその人だ。

2011年7月、東日本大震災から四か月が経ち、三陸海岸沿いに復興したばかりのルートをたどって、北は大槌町から南は相馬までの道のりを走破した。東京・中野にはじまる全行程1500キロの長旅のなかで、車内につねに流れ続けていたのが、DSの弦楽四重奏曲全15曲。未曾有のカタストロフィに見舞われた土地への旅の道連れとして、この15曲以外選択肢は浮かばなかった。煩わしいエンジン音に遮られながら、DSは、歌い、酔い、嘆き、呻きつづけた。傷だらけの土地に足を踏み入れることが許されるのは、傷だらけの音楽だけ、との私の思いに偽りはなく、第8番冒頭のDSCHの音型がこれほどにも深い鎮魂の意味を帯びていることに気づかされたのも、まさにこの時だった。

2021年12月、ソ連崩壊から30年を経て、ロシアは再び、ナショナルアイデンティティの亡霊と闘っている。ウクライナをめぐるNATOとの確執がそれである。民族友好を掲げながら15の共和国に離散し、文字通り「ウ・トポス」(どこにもない場所)と化した旧ソ連のあちこちに、いまだ引き取り手のない「遺産」が放置されている。かつてそこには、DSの音楽も少なからず含まれていたはずだが、奇跡が起こった。DSの遺産は、ウ・トポスの廃墟から不死鳥のように甦り、いま、私たちの目の前にある。

歴史の現実を見つめるDSのまなざしに思いを馳せながら音楽に耳を傾けること、それがDSに向かいあう私の基本姿勢である。その営みは、音楽の向こうにもう一つの、書かれざる音楽を聴きとろうとする試みを暗示している。スターリン権力によるたえざる監視のもとで生まれた音楽が、本来的にあるべき理想の姿からはるかに遠ざかり、理想の影に堕したところで、その作曲家を貶めるわけにはいかない。その実、DSは、私たちの想像も及ばぬところで、すべての理想を実現していたのだ。

聴き手の臓腑にじかに突き刺さるような驚きの音楽を書くーー DSの決意はそのようなものだったと思う。驚きの演出は、何よりも聴き手の期待を徹底して裏切ることを意味した。まさに同時代のアヴァンギャルドたちがめざした「異化」の賜物である。いかなる手段を用いても、聴き手の心を、興奮とエクスタシー、叙情と鎮魂、アイロニーと無感動といった感情の多極的な次元に拉致し去ること。そうすることが、DSが個人としてなしうる独裁権力への最大の抵抗だった。たとえ、後世の人々からどのような罵言を浴びせられようと(ゲルシコーヴィチの「トランス状態のやっつけ仕事屋」がその例)、DSはひるむことなく走りつづけた。歴史の現実は動かせない。その恐怖に対抗するには、本能と直観による自己表現のみが、嘘偽りのない時代の証言となる。それならば、いかに不出来なものに聞こえようと、書き直しを潔しとするわけにはいかない。そもそも生きる時間は限られており、残された時間のすべてをわがものにできるわけでもない。実際、69歳の「長寿」をまっとうしたDSだが、最後の十年は、難病との闘いに明けくれ、ひたすら「歯でペンを咥えても」書き急ぐことにしか人生の意味は見いだせなかった。15の交響曲、15の弦楽四重奏曲。

約40年におよぶ作曲活動のなかで、DS(1906-75)は3度の変貌を経験している。変貌のきっかけは、いずれも外的な要因に発するものだった。第一期、すなわち十月革命の精神がいまだ健全な空気に包まれていた時代、DSは交響曲第1番で幸せなデビューを飾る。だが、革命の黄金時代は、スターリン権力の確立によってすみやかに幕を下ろしはじめた。スターリン自身によって「荒唐無稽(スンブール)」と断罪されたオペラ《ムツェンスク郡のマクベス夫人》と交響曲第4番の二作品が、この時代の墓標である。

第二期は、交響曲第5番《革命》にはじまり、交響曲第10番で閉じられる約15年間。スターリン権力が絶頂をきわめた時期にあたり、DSがもっとも真摯に歴史との対話に臨んだ時代でもある。対話の相手は、言うまでもなくスターリンその人だが、DSの対話の作法は、時として「二枚舌」による知恵比べのごとき観を呈し、音楽には阿りとアイロニーが相交錯しはじめた。スターリン賞に輝いたピアノ五重奏曲は、同時代の西欧の視点から見れば、時代性を喪失したまさにアナクロニズムの産物だが、いっさいの先入見を取っ払って聞けば、文句なしの傑作である。

第三期は、スターリン亡きあとの雪解け時代。この時期、DSは時代への迎合と反抗を交互に繰り返しつつ、社会主義リアリズムの育成にけなげに奉仕している。交響曲第11番から第13番までの3曲がその典型である。もっともスターリン時代とポストスターリン時代の政治がDSに及ぼした影響は、微妙なパラドックスを含むものだった。なぜなら、雪解けの立役者フルシチョフは、DSの目に、スターリン以上に質の悪い偽善者と映っていた可能性があるからだ。スターリンには、芸術文化に対する、一種の神聖な畏怖の念があり、天才の何たるかを見きわめる洞察力があったが、フルシチョフは、芸術文化の高遠な理想などはなから相手にせず、関心は、もっぱらDSの政治的な囲い込みに向かっていた。1960年の共産党入党が、DSの誇りを根底から打ち砕き、絶望に陥れたのは、ある意味で当然だった。これによって「二枚舌」によるスターリン権力との闘いの努力が水泡と帰したからである。

ブレジネフの登場と凍てつきの時代の始まりは、皮肉にも、DSに一作曲家として望みうる最高の境地をもたらした。老いと病の進行によって日常の所作すら困難になるなか、DSはその困難を弦楽四重奏曲のジャンルに託して乗り越えを図る。第四期に入って彼ははじめて、自らの音楽の正当なライバルとして西欧の音楽と向き合うことになった。交響曲第14番《死者の歌》、第15番は、自信の産物であり、20世紀音楽史におけるみずからの位置の揺るぎなさを確信させる傑作だったと私は想像する。

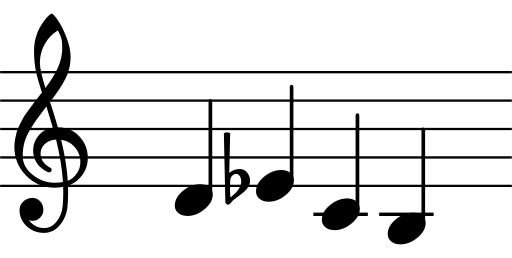

DSの音楽に接しながら、つねに驚かされるのは、反復の威力である。彼にとって美の観念は、時として力づくの反復に恃むところがあったように思える。その代表例が音楽的イニシャルの使用である。DSのドイツ音表記であるDSCH(レミドシ)の散文的かつ無機的な音型は、反復の威力によって「怒りの日」を思わせる高い象徴的機能を帯びるにいたった。DSCHは、時に愛する主体、時に怒れる主体と化して、音楽それ自体を一人称独白に変えた。その最高傑作の一つが弦楽四重奏曲第8番である。

最後に、ドストエフスキー生誕200年。

現代においてドストエフスキーの文学が読みつがれるゆえんは、描かれた登場人物たちの千変万化する個性にある。ドストエフスキーは、みずからを「最高のリアリスト」と呼び、「魂の隅々まで描く」と豪語したが、現代におけるその人気は、DS人気とも深く通じあっている。主題は、暴力、病、そしてトラウマであり、そこからの回復のための努力が両者の芸術に真の高さをもたらす結果となった。最晩年のDSが、『悪霊』をモチーフにした歌曲集に着手したとき、彼は、ソヴィエト権力の加担者としての自己の罪深さを反芻していた。スターリン時代における立ち振舞いを悔いる思いが、ドストエフスキーが描くところの酔っ払いの道化へと向かわせたのだ(「レビャートキン大尉の四つの歌曲」)。事実、彼は、ソヴィエト権力のなかで、最高の特権を享受した芸術家でもあった。

顧みるに、生涯をとおして、DSほど、あからさまな毀誉褒貶にさらされた作曲家はいない。彼が享受した世俗的な特権が問題とされたわけではない。彼の産み出した音楽そのものが、西欧の知性主義の流れをくむ若い作曲家たちにとって乗り越えがたい壁として立ちはだかったのだ。彼らにとってDSは、俗悪のシンボルとなった。他方、青春時代に前衛の息吹に触れ、その行方を見極めたDSが手にしていたのは、手法そのものだけでは音楽は生きのびられないという認識である。音楽のサバイバルには、大衆の欲望を取りこむことが不可欠であることを明確に自覚した瞬間があったと思われる。その信念は最後まで失われることがなかった。彼の音楽が、少なからず引用の綴れ織りと化すのも(交響曲第15番冒頭における《ウィリアム・テル》序曲や、ヴィオラソナタにおける《月光ソナタ》の引用)、そうした信念のなせる業である。DSの音楽は、驚きを演出する数々の仕掛けに満ちているが、清濁併せもつその普遍的な力ゆえに、傷ついた人々の魂をなだめる最高の特効薬ともなる。