東京・春・音楽祭-東京のオペラの森2016-

東京春祭マラソン・コンサート vol.6Variations(変奏) ― 変容する音楽

様々な視点から音楽を紐解く東京春祭マラソン・コンサート。6年目のテーマは「変奏」です。ヨーロッパ文化史研究家の小宮正安氏が、名曲の旋律を中心にバッハからサティまで「変奏」の世界をご案内します。ウィーン楽友協会所蔵の貴重な作品も登場する、音楽三昧の春の休日をお楽しみください。

プログラム詳細

2016:04:03:19:00:00

2016.4.3 [日] [ 各回約60分 ]

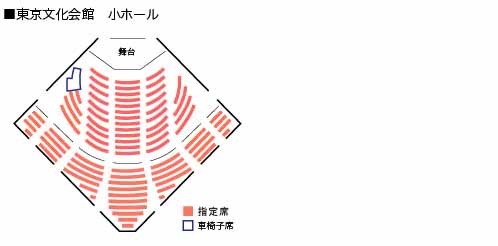

東京文化会館 小ホール

お話・企画構成:小宮正安

(ヨーロッパ文化史研究家、横浜国立大学大学院都市イノベーション学府教授)

【第Ⅰ部】11:00開演(10:45開場)

《聖なる存在》の変容

■出演

ソプラノ:佐竹由美

メゾ・ソプラノ:中村裕美

テノール:鈴木 准

バリトン:吉川健一

ビウエラ:佐藤亜紀子

ピアノ:朴 令鈴、山田武彦

■曲目

デシウス(J.S.バッハ編):コラール 「神のみいと高きところにおわす」

J.S.バッハ:キリストの昇天によってのみ

(カンタータ 《キリストの昇天によってのみ》 BWV128 より) ![]() [試聴]

[試聴]

J.S.バッハ:その大いなる御力を深め

(カンタータ 《キリストの昇天によってのみ》 BWV128 より) ![]() [試聴]

[試聴]

【第Ⅱ部】13:00開演(12:45開場)

《オペラ》の変容

■出演

ソプラノ:佐竹由美

ヴァイオリン:伊藤亮太郎、西江辰郎

フルート:竹山 愛

ピアノ:岡田 将、朴 令鈴

■曲目

モンテヴェルディ:トッカータ、リトルネッロ、プロローグ

(歌劇 《オルフェオ》 より) ![]() [試聴]

[試聴]

パイジェッロ:虚ろな心(歌劇 《美しい水車小屋の娘》 より)

パイジェッロ(ベーム編):

パイジェッロの歌劇《美しい水車小屋の娘》より「虚ろな心」による変奏曲

ヴェルディ(メルキオーリ編):美しい愛らしい娘よ(歌劇 《リゴレット》 より) ![]() [試聴]

[試聴]

【第Ⅲ部】15:00開演(14:45開場)

《英雄》の変容

■出演

ヴァイオリン:伊藤亮太郎、西江辰郎

チェロ:小川和久

コントラバス:山本 修

フルート:小山裕幾

ピアノ:加藤昌則

■曲目

ベートーヴェン:12のコントルダンス WoO.14

クレメンティ:ピアノ・ソナタ ト短調 op.7-3

ベートーヴェン(ツレーナー編):

バレエ音楽 《プロメテウスの創造物》 op.43 より 序曲

バレエ音楽 《プロメテウスの創造物》 op.43 より フィナーレ

ベートーヴェン(フンメル編):

交響曲 第3番 変ホ長調 op.55 《英雄》より 第4楽章 ![]() [試聴]

[試聴]

【第Ⅳ部】17:00開演(16:45開場)

《サロン》の変容

■出演

ヴァイオリン:伊藤亮太郎、西江辰郎

ヴィオラ:安藤裕子

チェロ:小川和久

フルート:小山裕幾、竹山 愛

イングリッシュホルン:大植圭太郎

ピアノ:岡田 将、加藤昌則、高田匡隆

■曲目

ベートーヴェン(ブゾーニ編):6つのエコセーズ WoO.83

バダジェフスカ:乙女の祈り 変ホ長調 op.4

ハイドン(ヴィルバク、シュルツ、プロック編):

交響曲 第94番 《驚愕》より 第2楽章 ![]() [試聴]

[試聴]

シューベルト:

死と乙女 D.531

弦楽四重奏曲 第14番 ニ短調 D.810 《死と乙女》 より 第2楽章

レーガー:「美しく青きドナウ」による即興曲

【第Ⅴ部】19:00開演(18:45開場)

《変奏曲》の変容

■出演

ピアノ:岡田 将、加藤昌則、高田匡隆、山田武彦

ポジティフ・オルガン:大木麻理

■曲目

ワーグナー(ラインハルト編):

ハルモニウムとピアノのための二重奏曲「聖杯城への行進」

(舞台神聖祝典劇 《パルジファル》より) ![]() [試聴]

[試聴]

ヴェクサシオン(部分)

パッサカリア

ブラームス(ケラー編):交響曲 第4番 ホ短調 op.98 より 第4楽章

バッハ(ブゾーニ編):

シャコンヌ(無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第2番 ニ短調 BWV1004 より) ![]() [試聴]

[試聴]

【試聴について】

ライブ・ストリーミング配信

本公演は、ライブ・ストリーミング配信でもお楽しみいただけます。

特設サイト: http://www.harusailive.jp/(2016年3月下旬公開)

なお、本公演は、DSD™5.6MHzハイレゾ音源によるライブ・ストリーミング配信も実施いたします。詳しい情報は、http://primeseat.net/ をご覧ください。

チケットについて

■チケット料金(税込)

| 席種 | 全席指定 | |||||

| 一日券 (5公演通し券) |

第Ⅰ部 (1回券) |

第Ⅱ部 (1回券) |

第Ⅲ部 (1回券) |

第Ⅳ部 (1回券) |

第Ⅴ部 (1回券) |

|

| 料金 | ¥7,700 | ¥2,100 | ||||

| 残席状況 | 本公演は終了いたしました。 | |||||

■一般発売日

2016年1月31日(日)10:00

小宮正安(ヨーロッパ文化史研究家、横浜国立大学大学院都市イノベーション学府教授)

数多くの民族や文化が衝突と共存を繰り返してきたヨーロッパ。そこでは、「変化」が起こるのは当然であり、またそうした「変化」とどのように向き合うのかが常に問われてきた。そのようなヨーロッパだからこそ生まれた音楽のジャンルの1つが「変奏曲」。様々な種類の変奏曲を通じて聞こえてくるヨーロッパの社会や文化の変容を、幾つものテーマから探ってゆこう。

西ヨーロッパの歴史の中でも、とりわけ大きな変動が見られるのがルネッサンスである。絶大な存在感を誇っていた教会が綻びを見せ始める中、新たな変化が生まれ、その波は教会が奉る神を巡る音楽にも及んでいった・・・。

ニコラウス・デシウス(1485頃-1541以後)のコラール『神のみいと高きところにおわす』もその1つ。元々カトリック教会で復活節の際に歌われていたラテン語のミサ曲である『グロリア』を、デシウスは1523年、プロテスタントの一派であるルター派の礼拝用に転用し、歌詞をドイツ語に翻案・要約した上、それに応じてメロディにも大幅な改変を施した。さらにこのメロディにヨアヒム・シュリューター(1496?-1532)による新しいテキストが1525年に付けられ、現在聴かれるコラールが誕生した。

このコラールは人気を博し、様々な人々により多声合唱用にアレンジされるようになるが、その1人がヨハン・セバスチャン・バッハ(1685-1750)である。しかも人気のコラールであったため、まったく別の歌詞を当てはめて歌われることもあった。その1つが、キリストの昇天日の際に歌われる『キリストの昇天によってのみ』。それを基にバッハは1725年、同名のカンタータを書く。第1曲は『神のみいと高きところにおわす/キリストの昇天によってのみ』のコラールを基本としつつも、器楽や合唱に華麗な装飾が加えられ、変奏曲と呼んで差し支えない内容になっている。

ルイス・デ・ナルバエス(1500頃-50頃)の『「牛を見張れ」による7つのディフェレンシア』は、変奏曲の初期の形と言われる作品だ。「ディフェレンシア」とは、英語の「Difference:違い」と共通する言葉で、つまるところ元々のテーマとの違いを楽しむところにポイントが置かれている。ちなみにテーマとなっている「牛を見張れ」は作曲当時の流行歌であり、ナルバエスはそれを基に合計7つの変奏を残しているが、今回はそれらを連続して上演する。また上演に用いられる楽器「ビウエラ」は、ルネッサンス期にスペイン等で愛好された撥弦楽器。ナルバエス自身、この楽器のために多くの曲を残している。

再びバッハのカンタータ『キリストの昇天によってのみ』から、今度は第4曲にあたる『その大いなる御力を深め』。原曲はソプラノとテノールの独唱に、オーボエ・ダモーレのオブリガートが付くという構成になっている。歌詞は、バッハのカンタータのテキストを数多く手がけたクリスティアーナ・フォン・ツィーグラー(1695-1760)が当作品のために書き下ろしたものだ。

そんな第4曲のメロディを基に1904年、ドイツの作曲家マックス・レーガー(1873-1916)によって書かれたのが『J.S.バッハのテーマによる変奏曲とフーガ』。独奏ピアノのための長大な作品であり、14におよぶ様々な変奏がおこなわれた後、全曲を締めくくる15番目の変奏曲として重厚なフーガが登場する。バッハに傾倒し、バッハのひそみに倣うかのように高名なオルガニストとしても活躍したレーガーが、作曲家として自らの持てる全てを注ぎ込んで書き上げた記念碑的変奏曲となっている。

ルネッサンスが目指した「古代ギリシア文化の復興」は、16世紀の終わりにオペラとなって実を結ぶ。そして、貴族が権勢を握ったバロック時代には宮廷で、市民が社会の中心に躍り出た近代には劇場で、オペラは多様な変化を遂げつつ、大輪の花を咲かせていった・・・。

現存する最古のオペラと言われているのが、イタリアのクラウディオ・モンテヴェルディ(1567-1643)が1606年から翌年にかけて書いた歌劇《オルフェオ》。ギリシア神話に登場する音楽の達人オルフェオを扱った同作では、当時の慣習に従い、序曲に続く『プロローグ』で、音楽の女神が観客にオペラの意味や内容を語りかける。序曲の前半には『トッカータ』、後半には『リトルネッロ』という形式が用いられているが、リトルネッロはプロローグにも登場し、調性が変えられたり、場合によっては即興的な装飾が加えられたりといった具合に、変奏曲の原型が見てとれる。

変奏曲の原型ということでは、バロック時代のオペラで定番だったダ・カーポ・アリアがある。歌手の技巧を示すため、前半に登場したメロディが後半に繰り返される際、楽譜にはない装飾が加えられるのが通例だった。そんなダ・カーポ・アリアの傑作として、ドイツに生まれイギリスで活躍したゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル(1685-1759)が、イタリアでのオペラ体験を基に1710年から翌年にかけて作曲した歌劇《リナルド》から『私を泣かせてください』をお聴きいただこう。

18世紀、オペラの本場といえばイタリアだったが、そうした状況の中で活躍したのがジョヴァンニ・パイジェッロ(1740-1816)。貴族文化が最後の光芒を放つ中、バロック時代に流行した豪華絢爛たる作風を離れ、シンプルな傾向のオペラを作るようになった人物である。1789年に上演された歌劇《美しい水車小屋の娘》に登場するアリア『虚ろな心』も、そんな彼の作風が現れた1曲で、19世紀に入ってからも多くの作曲家が変奏曲のテーマとして取り上げるなど、長きにわたり愛された。名フルート奏者であり、近代フルートを完成させたテオバルト・ベーム(1794-1881)が1822年頃に作曲した『「虚ろな心」による変奏曲』もその一例である。

19世紀のイタリアを代表するオペラ作曲家といえば、ジュゼッペ・ヴェルディ(1813-1901)。彼の代表作の1つに、1850年から翌年に作曲された歌劇《リゴレット》がある。ちなみに再生録音技術のなかった当時、オペラの人気ナンバーは、家庭で演奏して楽しむために室内楽用に編曲されることが多く、この道の達人だったアントニオ・メルキオーリ(1827-97)は四重唱として有名な『美しい愛らしい娘よ』を含む同オペラの人気ナンバーを、2挺のヴァイオリンのためにアレンジした。

オペラの人気ナンバーは、プロの演奏家が演奏会で取り上げることを念頭に、原曲以上に華麗な装飾や難しい技巧を散りばめて編み直され、新たな作品として変容を遂げることもあった。ピアノの名手かつ名教師だったフランツ・リスト(1811-86)が1859年に作曲した『リゴレット・パラフレーズ』もその典型的存在である。

フランス革命は、王侯貴族に支配されてきた市民たちが、新たな権力の担い手となった大事件だった。とはいえ、出自も考え方もそれぞれ異なる市民のこと。彼らはのっぴきならぬ対立を繰り返す中で、強力な指導力を発揮する英雄を求めるようになってゆく・・・。

様々なレパートリーを手がけたルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770-1827)は、ダンス音楽も少なからず残している。若き日から断続的に書きとめてきたものをまとめて、1802年に出版した『12のコントルダンス』もその1つ。コントルダンスの起源は、庶民の踊りであるカントリーダンスにあると言われており、そのような踊りこそ、旧弊な王侯貴族に対する反骨精神を抱いていたベートーヴェンにとって大きな意味を持っていた。じっさい第7曲のテーマは、同時期に生まれた彼の主要作品に度々用いられている。なお当作品には、様々なシチュエーションでの踊りを念頭に置いた、幾つかの異なる編成の版が存在するが、本日はその中から弦楽合奏用のものをお聴きいただこう。

ムツィオ・クレメンティ(1752-1832)は、イタリアに生まれ、ヨーロッパ中で活躍したピアニスト。生前は作曲家としても名声を博し、数多くの音楽家に刺激を与えた。そんな彼が1782年に作った3曲からなる『ピアノ・ソナタ』の中でも『第3番 ト短調』は、ベートーヴェンの作品にも通じる激しい悲劇性を湛えている。特に第1楽章のテーマは、『12のコントルダンス』第7曲のそれと共通したものがあり、ベートーヴェンがそこから影響を受けたと考える見方も存在するほどだ。

《プロメテウスの創造物》は、ベートーヴェンが1800年から翌年にかけて作ったバレエ用の音楽である。バレエでは、プロメテウスとその創造物である人間との関係を通じ、プロメテウスの生・死・復活が描かれるが、その『フィナーレ』で登場するのが、件の『12のコントルダンス』第7曲のメロディだ。さらにフィナーレの終結部では、バレエの幕開けで演奏される『序曲』に聴かれる推進力に溢れた曲想が戻ってくるといった具合に、作品全体に緊密な構成が張り巡らされている。今回は、カール・ツレーナー(1770-1841)が、家庭でも楽しめるよう編曲を施したヴァイオリンとピアノ用の編成で。

『交響曲 第3番《英雄》』(通称《英雄交響曲》)は1804年の作。当初はナポレオンに捧げるために作られたものの、彼が皇帝に即位したことを知ったベートーヴェンが激怒し、献呈を取りやめたとか、当時の交響曲の概念を遥かに超える壮大なスケールで聴衆を困惑させたとか、逸話に事欠かない作品である。さらに注目すべきは、その『第4楽章』に『12のコントルダンス』第7曲や《プロメテウスの創造物》のフィナーレで用いられたテーマが再び出現している点である。しかも、それが最初から姿を見せるのではなく、様々な変奏の中で徐々に全容を現し、最後はそれまでの楽章を包括するような変貌を遂げてゆくのである。英雄の登場が嘱望された1800年初頭、ベートーヴェンが拘り抜いたテーマは、英雄的な変容の中に完成を見た。

市民が社会や文化の主役となっていった19世紀。彼らはそれまで特権階級に独占されていた音楽を演奏する/聴く楽しみを手に入れ、自ら構えた住まいの

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770-1827)のダンス音楽は、踊ると同時に、サロンで演奏し/聴いて楽しむためのものでもあった。1806年頃に作られた『6つのエコセーズ』(エコセーズとは、スコットランド発祥の民族舞踊)もその1つ。名ピアニストとしてドイツを中心に活躍したイタリア出身のフェルッチョ・ブゾーニ(1866-1924)は1888年、この曲に独自の終結部を付け、演奏会でも聴き栄えのする版を作った。

19世紀においては、サロンで人に聴かせられる程度のピアノのたしなみを具えていることが、良家の子女のステイタス・シンボルだった。ポーランドのテクラ・バダジェフスカ(1834-61)も、そうした状況の中でピアノ演奏や作曲活動をおこなった女性であり、1856年に作られた『乙女の祈り』には、当時の少女にとってのあらまほしき結婚願望が、変奏曲の形式を通じて投影されている。

再生技術のなかった時代、人気のオーケストラ曲やオペラは室内楽用にアレンジされ、サロンで盛んに演奏された。ヨーゼフ・ハイドン(1732-1809)が1791年に作った『交響曲 第94番《驚愕》』(通称「

フランツ・シューベルト(1797-1828)は、生涯にわたって夥しい数の歌曲を書いたが、それらもサロンで演奏されることを念頭に置いたものだった。死神が乙女に人生の終わりを告げるという内容の歌曲『死と乙女』(1817年作曲)もその1つ。ちなみにサロンでは、声楽パートを楽器で奏でるということもしばしばおこなわれており、本日はそうした慣習に則ったスタイルでお楽しみいただきたい。

当歌曲では、死を象徴するコラール風のメロディが前奏部分と後半部に現れるが、シューベルトはそれを『弦楽四重奏曲 第14番《死と乙女》』(1824年作曲)の『第2楽章』に用い、変奏曲のテーマとした。弦楽四重奏もサロンの人気ジャンルだったが、死へ思いが刻印された当作品は、くつろいだ雰囲気が重要なサロンでどのように受け止められたのだろうか。

サロンに集ったのは音楽愛好家だけではない。職業音楽家にとってもサロンは人脈作りに欠かせぬ場であり、人気メロディを即興的にアレンジして奏でては、人々の心を掴んだ。マックス・レーガー(1873-1916)が1898年に書いた『「美しく青きドナウ」による即興曲』はそうした伝統に立脚しつつも、サロンを越えて演奏会で上演されることを前提とした、超絶技巧のパラフレーズである。

古い社会体制の刷新を求め、変化・改革が突き進められた19世紀市民社会。だがその音楽的象徴である変奏曲は、当の変化・変革に限界が見えてくるにつれ、変貌を余儀なくされてゆく。変わることが過剰に推し進められた結果もたらされた、音楽の変容とは・・・。

ドイツ語圏を中心に、19世紀の音楽界に変革をもたらしたリヒャルト・ワーグナー(1813-83)。彼の最後の舞台作品でもあり、構想から30年以上ともいわれる歳月を経て1882年に完成されたのが、舞台神聖祝典劇《パルジファル》である。中でも第1幕の中心部分をなす『聖杯城への行進』は、ひたすら繰り返される深い鐘の音を基に超越的な時間感覚・空間感覚に溢れた箇所として人気を博し、様々な編成による編曲譜が出版された。本日演奏されるのは、アウグスト・ラインハルト(1831-1912)がハルモニウムとピアノのためにアレンジしたものである。

エリック・サティ(1866-1925)は「音楽界の異端児」という呼称が示すように、従来の西洋音楽のあり方に大きな風穴を開けた人物。ポスト・ワーグナーの時代にフランスで活躍した彼の中には、ワーグナーの功績や、彼が象徴する西洋音楽の伝統に対する賞賛と批判とがない交ぜになっていたが、1893年頃に作曲したピアノ独奏のための『ヴェクサシオン』もそうした作品の一例である。ヴェクサシオンとは「嫌がらせ」という意味で、テーマと2つの変奏からなる52拍の曲を840回繰り返すという異例の指定がなされている。同じくピアノ独奏用にサティが1906年に書いた『パッサカリア』も19世紀後半以降、特にドイツ語圏の音楽界で再注目されていた様式に、独自の視点で迫った作品。パッサカリアとは元々バロック時代に流行した変奏曲の一種で、音楽的なパターンを何度も繰り返す低音部分に乗って、様々な曲想が現れるという特徴を具えており、シャコンヌとほぼ同義で用いられることが多かった。

このパッサカリア/シャコンヌ・リヴァイヴァルを推進した1人が、ヨハネス・ブラームス(1833-97)である。彼はバロック音楽に代表される歴史的な作品に目を向け、そこに潜む斬新なアイディアを創作活動の糧としたが、その典型ともいえるのが1884年から翌年にかけて作曲された『交響曲 第4番』。パッサカリア/シャコンヌのスタイルに基づきながらも、交響曲ならではのソナタ形式やロマン派的な味わいなど、ブラームス独自の世界が加えられている。今回は、その『第4楽章』をローベルト・ケラー(1828-91)による2台8手ピアノ連弾の編曲版でお聴きいただこう。

イタリアに生まれ、ドイツを中心に活躍したピアニストであり作曲家であったフェルッチョ・ブゾーニ(1866-1924)もブラームス同様、

主催:東京・春・音楽祭実行委員会 協力:ウィーン楽友協会資料館

※掲載の曲目は当日の演奏順とは異なる可能性がございます。

※未就学児のご入場はご遠慮いただいております。

※やむを得ぬ事情により内容に変更が生じる可能性がございますが、出演者・曲目変更による払い戻しは致しませんので、あらかじめご了承願います。

※チケット金額はすべて消費税込みの価格を表示しています。

※ネットオークションなどによるチケットの転売はお断りいたします。

(2016/04/02更新)