JOURNAL

ハルサイジャーナル

連載《ローエングリン》講座

~《ローエングリン》をもっと楽しむために vol.4

2018年の「東京春祭ワーグナー・シリーズ」には《ローエングリン》が登場します。そこで、音楽ジャーナリストの宮嶋極氏に《ローエングリン》をより深く、より分かりやすく解説していただきます。連載第4回(最終回)では、物語がクライマックスをむかえる第3幕を詳しくみていきます。

文・宮嶋 極(音楽ジャーナリスト)

第二幕でオルトルートの"術中"にはまってしまったエルザ。第三幕では騎士に対する疑念を払拭できないまま、挙式の時を迎えてしまう。オルトルートの仕込んだ"毒"は確実にエルザの心を蝕み、ついには騎士の名前や素性を尋ねてはならないとする「禁問の誓い」を破ってしまう。オーケストラ・ピースとしても人気の第三幕への前奏曲や「婚礼の合唱」といった名旋律に彩られながら、物語は一気にクライマックスへ向かっていく。

なお、本稿は東日本大震災のため中止となった2011年の「東京春祭ワーグナー・シリーズ」で上演予定だった《ローエングリン》の公演に向けて執筆した拙稿を一部改訂したものです。台本の日本語訳は、日本ワーグナー協会監修 三宅幸夫/池上純一翻訳『ワーグナー ローエングリン』(五柳書院)を、譜面はドーバー社刊のフル・スコアとPETERS版のボーカル・スコアを参照しました。

第三幕 前奏

[ 壮麗な前奏曲に隠された意図 ]

オーケストラ作品として、単独(とりわけアンコール)で演奏される機会の多い有名な前奏曲。騎士とエルザの婚礼に向けて、公国中に喜びの気分が満ち溢れていることを表わしているのだろうか、第二幕の不吉な幕切れがなかったかのような、明るく壮麗な音楽となっているのがポイント。調性はト長調。弦楽器がよく鳴る調ではあるが、騒々しくなるきらいがあるため、大編成のオーケストラよりも、室内楽などで使われることの多い調でもある。オーケストラ作品では、マーラーの交響曲第4番や、「イギリス」という副題で呼ばれることもあるドヴォルザークの交響曲第8番などで使われている。この両曲をイメージしていただくとお分かりになると思うが、ト長調はどちらかというと壮大なスケール感を持つ作品で使われることは少ない調である。にもかかわらず、ワーグナーは3管を要する大編成のオーケストラで、この調をベースに壮麗かつ勇壮な前奏曲を書き上げた。その意図はいったい何なのか。

筆者の推論はこうだ。あえて賑やかな音楽とすることで、この婚礼にまつわる喧騒の虚しさを表わしているのではないか。つまり、騎士とエルザの前途に待ち受ける暗い運命への門出を飛び切りの明るさによって装飾することで、暗い結末とのあいだに強烈なコントラストを生じさせ、劇的効果を増幅させる、というわけである。とはいえ、空騒ぎのようなガチャガチャした軽薄な音楽になっていない点は、ワーグナーの手腕の素晴らしさにほかならない。

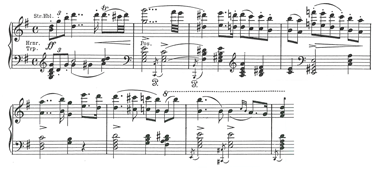

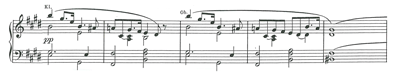

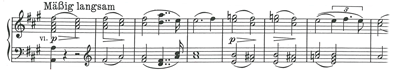

構成は「A→B→A'」の三部形式。冒頭、ホルンやトランペットの管楽器群と高弦が奏でる三連符から始まる主題は「歓喜の動機」(=譜例㉑)。アウフタクトの三連符によってなだれ込むように始まり、聴く者に喜びが弾けたような印象を与える。続いて高弦の三連符の刻みに乗って金管楽器が奏でる「忠誠の動機」(=譜例㉒)は、「ブラバントの守護者」である騎士に対する、人々の尊敬と忠誠の気持ちを表わしたもの。

譜例㉑

譜例㉒

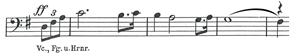

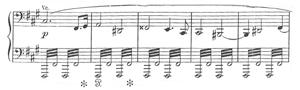

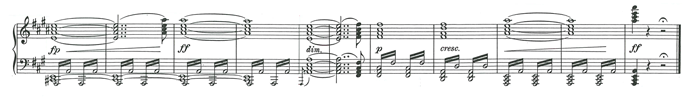

Bの部分、つまり中間部に入ると音楽は一転、落ち着きを見せ、騎士へのエルザの「憧れのまなざし」を表現したオーボエによる優美な旋律(=譜例㉓)が現われる。これがフルートに受け継がれ、弦楽器が美しい伴奏を奏でる裏側で、オーボエとファゴット、ホルンが第三幕第一場の「婚礼の合唱」(いわゆる「ワーグナーの結婚行進曲」)の動機の断片を前触れのように繰り返している(=譜例㉔)ところにも耳を傾けてほしい。

Aの部分の再現は、冒頭の完全な繰り返しではなく、終結部に入るとトランペットによってさらに明快な形で「婚礼の合唱」の前触れが行なわれ、第三幕へとつながっていく。

譜例㉓

譜例㉔

第三幕 第一場

[ 華やかな婚礼の音楽であるが・・・ ]

新婚の間。結婚を祝福する二筋の列にそれぞれ従って、騎士とエルザが入ってくる。ここでの人々による合唱が、有名な「婚礼の合唱」(=譜例㉕)、いわゆる「ワーグナーの結婚行進曲」である。この荘厳なメロディは、メンデルスゾーンの《真夏の夜の夢》の「結婚行進曲」と並び、クラシック音楽やオペラにまったく興味のない人でもご存知だろう。日本の結婚式でも新郎新婦の入場などの際、オルガンや弦楽合奏用に編曲して演奏されることも多い。

譜例㉕

少々脱線するが、筆者は結婚式に招待されてこの音楽を聴くと、いつも複雑な気分にさせられる。というのも、《ローエングリン》の物語のなかで、祝福されて結ばれたはずの新郎新婦がすぐに行き着く先の悲しい結末が頭をよぎるからである。同じことは、ヴェルディの歌劇《椿姫》第一幕「乾杯の歌」にも当てはまる。この曲も結婚披露宴の乾杯の折などに使われるケースをしばしば見かけるが、ヒロイン・ヴィオレッタとその恋人アルフレードの恋の行方を知る者にとっては、おめでたい席にふさわしい音楽とは言い難いのである。とりわけワーグナーの音楽には、不思議な力が秘められていると考える人も多いので、縁起を担ぐ方は、結婚式で「婚礼の合唱」を使わないほうがよいのではないだろうか。考えすぎかもしれないが・・・。

話を作品に戻そう。行列に導かれて部屋に入ってきた騎士とエルザは、中央で熱い抱擁を交わす。そんな二人を王が祝福すると、小姓たちが合図を送り一同は退出していく。「婚礼の合唱」が次第に遠ざかっていくことで、聴覚面でも新郎新婦の水入らずの雰囲気が印象付けられる。

第三幕 第二場

[ ついに破られた「禁問の誓い」 ]

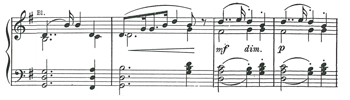

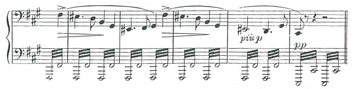

婚礼の儀式がすべて終わり、エルザと騎士は初めて二人きりになる。二人の語らいが、クラリネットとオーボエによる「愛の動機」(=譜例㉖)に導かれるように始まる。愛情に満ちた雰囲気が醸し出されるものの、二人の声が重なり合うことは少なく、それぞれの言葉と旋律を受け継ぎ合いながら進行していくことに留意していただきたい。

譜例㉖

エルザと騎士は最初こそ喜びを分かち合っていたが、次第に両者の心を隔てる溝が明らかになっていく。結婚した後も名前すら明かさない夫に対してエルザは、二人きりの時に限って互いが名前で呼び合えるように「あなたの名前の優しい響きも恵んで・・・」と間接的ではあるが、名前を教えてほしいと求める。騎士はエルザを優しく抱きしめ幸福感を強調することで、エルザの不安をはぐらかそうとする。しかしエルザは、何かに取りつかれたように不安を増幅させていき、執拗に迫り始める。その背後ではオーケストラから「オルトルートの動機」(=譜例⑭、⑮)や「禁問の動機」(=譜例⑫)がさまざまに変容しながら聴こえてくる。時にはエルザの歌う旋律そのものが「オルトルートの動機」と一体化したりして、オルトルートの毒がエルザの言動を突き動かしていることは、こうした点にも見て取れる。

譜例⑭

譜例⑮

譜例⑫

ついに騎士は毅然とした調子で疑いの心を持たないようにと、エルザに言い渡す。最後通牒ともいえる言葉の数々。これに先立ち、騎士の気持ちの変化を表現するかのように、金管楽器が重苦しいファンファーレのような旋律(=譜例㉗)を強奏する。

譜例㉗

しかし、エルザは疑念を抑えることができず、騎士が白鳥に乗って自分のもとから去っていくという妄想(オーボエが「白鳥の動機」(=譜例⑪)の変容を吹く)に駆られて興奮状態となり、ついには「禁問の誓い」を破って騎士にその素性を問い詰めてしまう。オーケストラのフォルティシモによる「禁問の動機」が鳴り響き、二人の幸せが決定的に打ち砕かれたことが、音楽面からも強く印象付けられる。

譜例⑪

騎士が「ああ、何ていうことをしてくれたのだ!」と絶望の声を上げた瞬間、今度はエルザの悲鳴が部屋にこだまする。テルラムントが騎士の暗殺を企てて、仲間の貴族を引き連れて乱入してきたのだ。エルザに剣を渡された騎士は、テルラムントを一撃で倒してしまう。仲間の貴族たちは恐れおののき、騎士の足下にひれ伏す。しばしの沈黙が部屋を包む。

「ああ、二人の幸福もすべて終わった」と、しょう然とした様子の騎士は、それでもエルザを助け起こす。そして貴族たちに、テルラムントの遺体を「王の裁きの場に運ぶように」と命じる。さらに侍女を呼び「わが愛する妻エルザに王の前へ出る身支度をさせよ」と言い残して去っていく。エルザはショックのあまり口もきけない。夜が白み始め、城からラッパによる召集の合図が聞こえてくる。

第三幕 第三場

[ 自らの素性を明かし、騎士はエルザのもとを去っていく ]

夜明けのスヘルデ河のほとり。ブラバントの貴族や騎士たちが兵を率いて集まってくる。「ブラバントの守護者」の命に従って出陣するためだ。「ハインリヒ王、万歳!」の声に応えて出座した王は「かたじけない、親愛なるブラバントの諸君(中略)ドイツの国を護るため、ドイツの剣を取れ! 今こそ国の力を示すのだ!」と力強く呼びかけると、全員がこの言葉を復唱する。かつてナチス・ドイツが国威発揚、戦意高揚のために利用したことでも有名な一節。ヒトラーやナチスとワーグナー作品の関わりについて踏み込むことは、本稿のテーマではないので別の機会に譲るとして、物語の先を見ていこう。

出陣前の高揚したムードに水を差すかのごとく、四人の貴族がテルラムントの遺体を担架に載せて運んでくる。驚く一同の前に、今度は顔面が土気色になるほど憔悴したエルザが姿を現わす。エルザのただならぬ様子が合唱によっていっそう分かりやすく描写されているところも、この作品ならではの特徴といえよう。

続いて「ブラバントの守護者」たる騎士が登場し、自らが召集した軍勢を率いての出陣は不可能になったことを王に告げる。騎士はその理由を説明し、一同に審判を求める。まず、夜陰に乗じて自らを暗殺しようとしたテルラムントを返り討ちにしたことの是非を問うが、王や男たちは当然、騎士の行為を是とする。次に騎士が提起した問題は、妻エルザが(オルトルートに)そそのかされて、「禁問の誓い」を破ってしまったことだった。騎士は皆の前でエルザを告発したのである。王をはじめ一同が大いに困惑するなか、騎士は厳かに自らの素性を明かし始める。

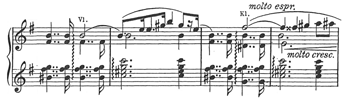

第一幕で提示された「聖杯の動機」(=譜例①)の和音(=譜例㉘)に導かれて、騎士は聖杯(グラール)とそれを護持するモンサルヴァートの聖杯騎士団について語り、さらに自分はその騎士団を束ねる聖杯王パルツィヴァル(パルジファル)の息子「ローエングリン」であると名乗る。オーケストラは「ローエングリンの動機」(=譜例⑨)を演奏する。

譜例①

譜例㉘

譜例⑨

騎士の、いや、ここからはローエングリンと表記しよう。その貴い素性に、王や貴族が感激するかたわらで、エルザは衝撃のあまり「大地が揺れる。目の前が真っ暗に!」と倒れかけるが、ローエングリンが優しく抱きかかえる。そして「おおエルザ! 何ていうことをしてくれたのだ」から始まる、いわゆる「別れの歌」で、エルザへの愛情、惜別の思いが切々と歌い上げられていく。エルザはもちろん、王や貴族たちも強く翻意を促すが、ローエングリンは「ひとたび聖杯騎士の素性を知られた以上、グラールに背いたまま皆と一緒に戦っても戦果をあげることはできない」と拒絶する。そのうえで、自分がいなくなってもドイツが勝利することを予言する。

そしてローエングリンがやって来た時と同じく、どこからともなく白鳥が姿を現わす。今度はエルザの妄想ではない。「どうしよう、ああ、白鳥だわ!」とつぶやき、硬直してしまうエルザ。白鳥の姿が誰の目にもはっきりと認められたことは、弦楽器が「白鳥の動機」を拡大した形(=譜例㉙)で繰り返すことでも分かる。

譜例㉙

ローエングリンは白鳥に声をかけた後、再びエルザに対して、もし自分との結婚生活がせめて一年でも続いていたら、聖杯の導きでブラバントの正式な継承者である弟(ゴツトフリート)が戻ってきたはずであると語り、もし彼が戻ってきたなら渡してほしいと、自らの剣と指環、角笛を託す。このローエングリンが渡した"三種の神器"は、《ニーベルングの指環》のジークフリートの持ち物(ノートゥング、ニーベルングの指環、角笛)と同じであるところも興味深い。

その時、オルトルートが進み出て、ゴットフリートは自分が魔法をかけて白鳥に姿を変えてしまったと暴露し、ブラバントの守護者と継承者の両方を追い払えたと勝ち誇ったように言い放つ。オルトルートは現われた白鳥の首に巻かれた鎖を見て、これこそが自分の魔法によって白鳥にされたゴットフリートであることに気付いたのだった。

これを聞いていたローエングリンは河岸にひざまずき、一心に祈りを捧げる。一同が固唾を飲んで見守るなか、聖杯に遣わされた白鳥が小舟のうえに舞い降りると、ローエングリンは首の鎖を外してやる。すると白鳥は水中に姿を消し、それと入れ替わるかのように、白銀のまばゆいばかりの衣装を身に付けた少年が姿を現わす。

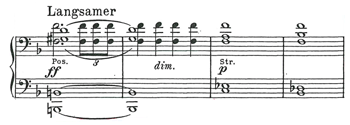

「彼こそがブラバントの大公、皆の導き手だ!」と高らかに宣言するローエングリン。それと同時にオーケストラは、フォルティシモのトゥッティ(全奏)で「ローエングリンの動機」を高らかに演奏する。その姿にオルトルートは悲鳴をあげて卒倒してしまう。間髪を入れずローエングリンが小舟に飛び乗ると、今度は鳩が舟を曳き、去っていく。「あなた、あなた」と叫ぶエルザ。彼女の悲しみを表わしているのか、それともローエングリンの心中を象徴しているのか、木管が奏でる「ローエングリンの動機」は、短調に移調されている。舟が遠ざかるのに合わせて、この動機も力なく消え入る。エルザは弟ゴットフリートの腕のなかに倒れ、その意識は次第に薄れていく。すべてを浄化するかのようなオーケストラのトゥッティによる「聖杯の動機」をもとにした厳かな雰囲気の終結部(=譜例㉚)とともに、幕が下ろされる。

譜例㉚

ここまで、物語と音楽を同時並行的に追いながら《ローエングリン》という作品を紐解いてきました。序曲というスタイルを捨てて前奏曲にしたこと、ライトモティーフ(示導動機)ともいうべき個別特定の旋律の活用、独立した形のアリアやレチタティーヴォを設けずに、ほぼ一貫した曲調をベースにした音楽と言葉との緊密な結び付き等々、ワーグナーがイタリア式、あるいはフランス的な従来のオペラの様式から脱却し、「楽劇」という様式の確立に向けて大きく歩みを進めた作品であることが、お分かりいただけたと思います。

また、ロマンティック・オペラと名付けられているだけあって、メルヘンの世界に誘われるような美しさが際立つ一方で、登場人物たちの心理も実に活き活きと描き出されており、現代の私たちにも大いに通じるところのある名作と言えるでしょう。

なお本稿では、ポイントとなる一定の旋律を「禁問の動機」といったふうに《ニーベルングの指環》に登場するライトモティーフと同じような位置付けで紹介してきました。しかし《リング》に比べると、過渡期の作品であるためか、一部を除いては各動機の呼称が普遍化されておらず、解説書や専門書によっては呼称が異なることがあります。このような場合、本稿ではより一般的で分かりやすい呼称を採用しました。拙稿が「2018東京春祭ワーグナー・シリーズ」で上演される《ローエングリン》の鑑賞の一助になりましたら幸甚です。