JOURNAL

ハルサイジャーナル

疎外とイニシエーションの神話

―― アナ雪と冬の旅

文・堀 朋平(音楽学)

Ⅰ

ありのままの姿見せるのよ。

ディズニー・アニメ『アナと雪の女王』(2013年)の劇中歌は、日本でも空前のヒットを飛ばした。氷の魔法をもう隠しておけなくなった王女エルサが、その力を引き受けて生きていくことをストレートに表現する、いわばカミングアウトの歌として人々を勇気づけた。松たか子の張りつめた硬質な声も魅力だった。

歌詞の原語「レット・イット・ゴー(=レリゴー)」が、「もう仕方ないよ、かまわない」といった、ややネガティヴなニュアンスを持つことはすでに色々なところで指摘されている。それもそうだ。エルサの魔法は、妹アナにうっかり重傷を負わせるほど危険な能力なのだから、「だってもう自由よ なんでもできる」の「なんでも」には、最愛の人との決別が条件として含まれている。社会から「危険」のレッテルを貼られることが前提なのだから、伸び伸びした心境とはほど遠いだろう。

決して隠せない、変えられない性質。「運命」と呼ぶにふさわしいものを、その細い背中にひとりで担い、エルサは「足跡も残らぬ」けもの道へと歩み入る。「少しも寒くないわ」というのは、英語の歌詞では「これまで寒さに苦しめられたことなんか一度もなかった」だが、これは彼女が記憶をねじ曲げているのだ。歌いはじめの彼女は身震いして寒そうだからである。むしろ由緒ある暖かそうなマント(この来歴は『アナ雪2』で明かされる)を脱ぎ棄てることで、彼女は人ならぬ魔物となる。寒さを感じることができたノーマルな人間の生活に別れを告げて「孤独の国の女王様」になるのである。

そういえばシューベルト《冬の旅》の主人公も、はやくも序盤で社会生活の象徴たる衣服を棄てる。「風で帽子が頭から飛んで行ったけれど、振り返りもしなかった」(第5曲「菩提樹」)。そうして旅が進むにつれ、犬(第17曲「村で」)や不吉な死の鳥(第15曲「からす」)とだけ心を通わせ、ついに、誰にも相手にされない「奇妙な老人」に自分の姿を見いだすのである(第24曲「ライアー回し」)。主人公は中世の若き遍歴職人という設定だが、若者がいくら修行しても職に就けなくなった中世末期の組合事情を反映し、「よそものとして街を出たり入ったり」を何年も延々と繰り返しているかのよう。まだ10代のはずなのに、美術ではやつれた老人の姿でしばしば描かれてきた。《冬の旅》を、永遠にさすらいを止められない一種の「ループもの」と認識する歌手も少なくない(ボストリッジなど)。

疎外、孤独、脱社会化、行き場のない世界、人ならぬ獣の世界 ――。二つの作品にはずいぶんと共通点が多いようだ。もう一つだけ加えよう。原題Frozenがもつ「不感症frigidity」というセクシュアルな含みとも関連するが、『アナ雪』が、アンデルセンの原作から男性を排除して、女性どうしの性愛を暗示した点、《冬の旅》では「凍結」(冷)と「涙」(熱)の拮抗(第4、6、8曲など)が隠れた性的(伏)主題をなしている点も、見逃せぬ共通点だ。隠された欲望を読み解く精神分析の目線からすると、氷の物語はじつは熱いのである。

(※以下、『アナ雪2』の大きなストーリーには触れていませんが、多少のネタバレを含んでいますのでご注意ください。)

Ⅱ

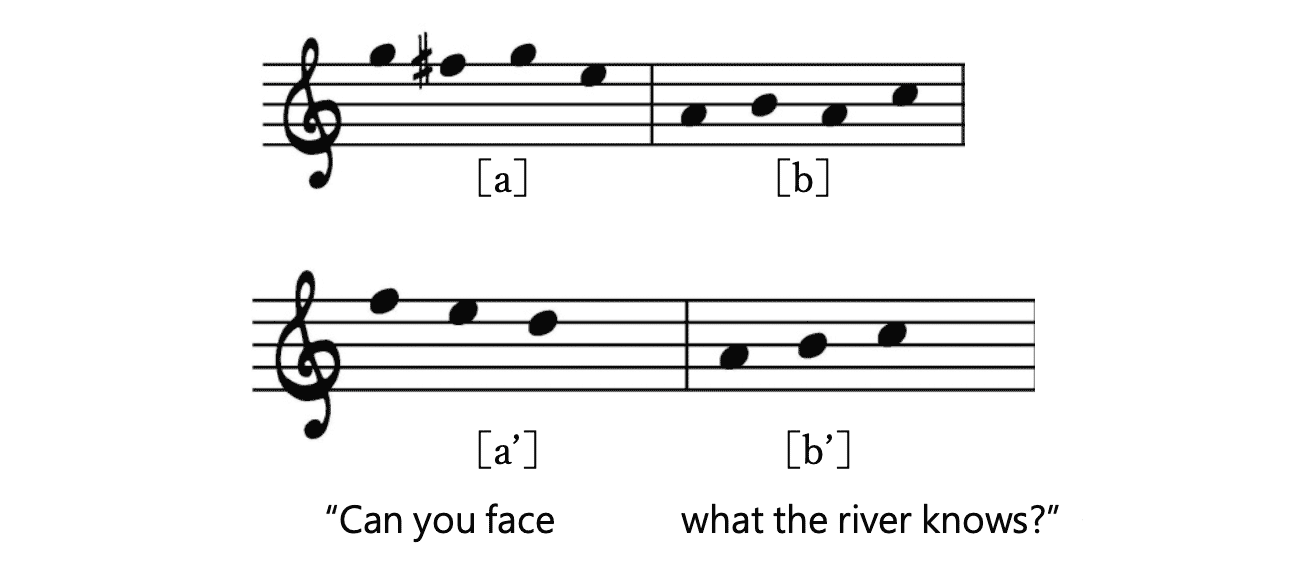

「孤独の国の女王様」エルサが、その3年後(設定は24歳という)の姿を描く続編『アナと雪の女王2』(2019年)では大きな成長を遂げている。テーマ曲でもある「イントゥ・ジ・アンノウン」で彼女は、どこからか聴こえてくる内なる声[a]に耳を澄ませ、最後これに反行形[b]で応えることで、みずからの魔法の秘密に真正面から迫ってゆく。作曲者ロバート・ロペスによれば、よく知られた中世の聖歌(怒りの日)の引用であるこの4音モティーフは、「死と危険」を表すとともに、スウェーデンの牛飼いたちの唱法(キュールニング)を模しているという。劇中に姉妹が語る「子守歌はいつも怖いものね」というセリフのとおり、「魔法の川の子守歌(All Is Found)」では、川による死のいざないが印象的だが、その息詰まる「死と危険」の対話を、3音に縮減された同じモチーフが縁取っている(a’, b’)。「小川が知ることに向きあえる?(Can you face what the river knows?)」―― シューベルト《美しき水車小屋の乙女》そっくりだ。これは《冬の旅》の前編をなす曲集である。

そんな多義性をはらんだ不思議な音程モティーフが、劇中ではさまざまに変容し、やがて王国の命運を担う場面でも聴かれる(音楽はクリストフ・ベック)。「個人の声」が「社会の問題」へと接続されるのだ。その社会は「家族」を起点にした比較的せまい共同性であるにせよ、こういう力点のシフトは大きな見どころである。

(上)イントゥ・ジ・アンノウン (下)魔法の川の子守歌

自己への探求が他者(社会)の救済につながってゆくこの構造は、『魔法少女まどか☆マギカ』(2011年)や『メッセージ』(2016年)など、国内外を問わず近年の多くの映画作品にも共通する。過去との対決、仲間(導師)の助けといった要素も(『スターウォーズ』を挙げるまでもなく)お決まりの物語パターンである。いつの時代にも変わらぬこの種のパターンを、人は「神話」と呼んできた。

そんな神話のなかでも特に目を引くのが、4つのエレメント(火・土・風・水)をくぐり抜ける試練(イニシエーション)の過程である。たとえばオペラだと、童子に導かれて火の試練をクリアする《魔笛》が思い浮かぶだろうか。ただし『アナ雪2』では、4つすべてをほとんど一度に盛り込み、ワンチームでこれらに挑んでいるところが非常にゴージャスだ。たぶん「火」を盛り込むだけの理由で作りだされたミニ火龍は大変な人気らしい。ただし4つの内で一番重要なもの ―― それが何かは明かさないでおこう ―― に挑むのはヒロインただひとりであり、その際に男性はやはり蚊帳の外だ。マイナーな存在への肩入れが、「遊牧的なサーミ人」vs.「近代国家」という民族的なスケールにまで広がっているのも、『アナ雪2』の思いきった表現ポイントである。

こう見てくると、『アナ雪2』の友情あふれる世界に比べて、晩年のシューベルトが作り出した暗いトーンがますます目立ってくるようだ。しかし《冬の旅》が、詩の世界では伝統的に自己鍛錬と結びつく物語だったことを忘れてはならない。実際、シューベルトが惹かれたW.ミュラーの詩集でも、4つのエレメントが周到に配分されている。たとえば「土」は乾ききった「深き断崖」(第9曲「鬼火」)、「火」は幻の太陽と鬼火(第19、23[、9]曲)などである。「水」(=氷)はたくさんあり過ぎて挙げればきりがないが、じつは最後の一つがもっとも大事だろう。「風」だ。《冬の旅》での風は、自分を捨てた移り気な恋人への嫉妬から、社会への決別、風に乗るちぎれ雲のごとき孤独への決意、そして嵐のごとき新たな夜明けへの一歩と、しだいにその意味を変えてゆく(第2曲「風見の鶏」⇒第5曲「菩提樹」⇒第12曲「孤独」⇒第18曲「嵐の朝」)。

だから、シューベルトのこの歌曲集には、ふつう思われているよりもずっと、自己鍛錬を重ねるイニシエーションの要素がしっかり流れていると言わなければならない。後半になると、仲間と肩を組んで歌う男声合唱のスタイルさえ目立ってくる(第18曲、第22曲「勇気」)。『アナ雪』に似て、透徹した孤独は新たな社会や共同体の可能性を問うことにつながるのである。逆説的だが、むしろ他者に思いを寄せることこそ、孤独の要件かもしれない。孤独が差し迫った社会問題にすらなっている私たちの時代に、こういう作品が訴えてくるメッセージは深い。