JOURNAL

春祭ジャーナル

ハルサイ的「世界街歩き」

ロンドン

プラハ、ウィーン、バイロイト 、ラヴェンナ…。

2005年に「東京のオペラの森」としてスタートし、2009年より「東京・春・音楽祭」として新たな幕開けをした音楽祭。

その16年の歩みの中で縁の生まれた、世界の街の数々をご紹介していきます。さあ、一緒に世界旅行へ。

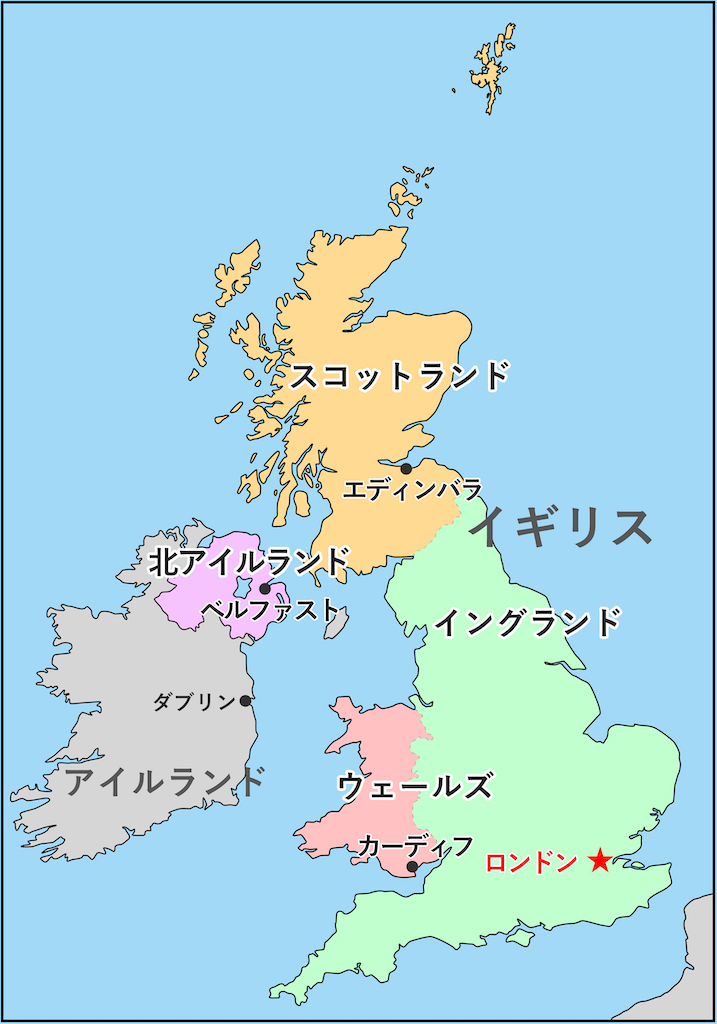

英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)およびイングランドの首都ロンドン

この連載、前回まで少し地味な街が続きましたが、今回から何回かは押しも押されもせぬ大都市を。

今回はロンドンです。

イングランドの首都であり、イギリス全体の首都、今も昔も世界の中心のひとつであるロンドン。ここには皆さま、人によって様々なイメージを持っていることでしょう。

いつも霧がたちこめ、またはこの地を中心として起こった産業革命以後、煤煙に包まれたうす暗い街。それでいて多くの人で賑わう活気ある大都市。広大なテムズ河。そして街はずれには執事がいるような古いお屋敷が多くあるところ。ちょっと汽車で郊外にでれば、豊かな田園地帯が広がって。

・・・これは完全に私個人のイメージ。コナン・ドイルの「シャーロック・ホームズ」シリーズや、アガサ・クリスティのポワロやミス・マープルが活躍するミステリーで描かれた19世紀末~20世紀初頭、大英帝国時代のロンドンが脳裏に浮かんでいます。

ロンドンの中心部のオックスフォード・ストリート

ヨーロッパ有数のショッピング・エリア

もちろん今もそんな面影があるところを持ちつつ(バッキンガム宮殿やウエストミンスター寺院、ビッグベン、大英博物館。少し足を延ばせばオックスフォードやケンブリッジ大学・・・)、ロンドンは現代屈指の大都市。歩いていると、周りの人々の流れの速いこと!これは東京やニューヨークと同じ。でもセカセカあくせくしているかといえば、何と言いますか、同時に大人のゆとりを感じさせるのもまたロンドン。

近年はブレグジットのことをはじめ、何かと外に内に変貌をとげてきているとはいえ、かつてヨーロッパを外遊された折、英国でも日を過ごされた若き皇太子時代の昭和天皇や多くの文人たち、また軍人たちでさえ、この国の“ユーモア”について如何に感嘆したかを、阿川弘之さんの著書『大人の見識』や、藤原正彦さんの『遥かなるケンブリッジ-一数学者のイギリス』の中に読むことができます。物事を一歩引いて客観的に見る姿勢。そういった他とはひと味違う街のありよう、人のありようは今も根っこにあるように思われます。

さてロンドンをはじめ、英国(・・・イギリスと書くより英国と書く方が馴染む気がするのは何故でしょうね?)の文化に目を向けると、もちろんありとあらゆる方面に及ぶでしょうが、まず頭に浮かぶのはシェイクスピアに代表される演劇でしょうか? 16世紀に活躍したこの不世出の作家が描いた戯曲の中にあらわれる人間の本質ほど、“真”を衝いたものはないように感じます。まるでモーツァルトの《フィガロの結婚》のように・・・。それは例えばかの国のオペラの演出などに見られる、本当の意味での中庸なリアリズムにも見られますし、そんなとき、シェイクスピアを生んだ英国ならではの上演だな!という思いにさせられるのです。そうして、ロンドンの街を歩いているだけでそんな舞台の世界にいるような気にさえ。

オペラを引き合いにだしましたが、ロンドンはロイヤル・オペラハウス(コヴェントガーデン王立歌劇場)のオペラ、バレエをはじめ、ロンドン交響楽団やフィルハーモニア管弦楽団といったオーケストラの充実など、インターナショナルなメンバーの揃った世界最高水準の団体が複数あるのが、またこの街のすごいところ。ロイヤル・オペラハウスで長く合唱指揮者を務めたレナート・バルサドンナは2018年の「東京・春・音楽祭」でイタリア・オペラの合唱名曲を集めたコンサートを指揮しましたが、あれは鮮烈なものでした。

ピアニストやほかの楽器のソリストでもロンドン在住の音楽家は多いですし、大手音楽マネジメントのオフィスも多い。(コロナ禍の今は、皆さん、苦しいでしょうね・・・)

いや多分、一流の音楽家が最も多くいる都市はロンドンではないでしょうか。何故でしょう?音楽会がとにかく多いのと、ヨーロッパもアメリカも近い都市だからだと思いますし、先に書いたように大人の街だから?(そのあたり、量はともかくとして、地理的、言語的にいうと東京はやや分が悪いかも・・・)

ところでそんな「音楽都市」ロンドンの歴史を振り返れば、昔から既にここは音楽都市。恐縮ながらきわめて大雑把に言いますと・・・作曲家では、16世紀にバード、17世紀にはパーセルや、ドイツから来たヘンデル、そして18世紀にもウィーンからきた晩年のハイドンらの大家がいました。彼らをはじめ、続々と生まれる大勢の作曲家や演奏家にとって、とにかくロンドンで演奏会を行う、というのはひとつのステイタスであり、パリなどと並びロンドンは音楽で賑わう都市でした。