JOURNAL

ハルサイジャーナル

ルドルフ・ブッフビンダー ウィーン楽友協会 コンサート・レポート

ウィーンのピアニストというと、ひと昔前はパウル・バドゥラ=スコダ、イェルク・デームス、フリードリヒ・グルダのいわゆる「三羽ガラス」がいた。それぞれの至芸は唯一無二としても、音楽の構築、すなわち旋律・リズム・和声のバランス感覚の見事さは共通している。その造形美こそ、この音楽の都で受け継がれてきた伝統であるなら、いま名実ともにウィーンのピアニストと呼ぶべき人物はルドルフ・ブッフビンダーをおいてほかにいない。

ブッフビンダーは2024/25年のシーズンに、計4回にわたるシューベルトのチクルスに取り組んでおり、昨年9月にヨナス・カウフマンと《美しき水車屋の娘》を、11月にはカピュソン兄弟とピアノ三重奏曲を共演した。そしてその第3回目の演奏会が、1月30日にウィーン楽友協会大ホールで行われた。

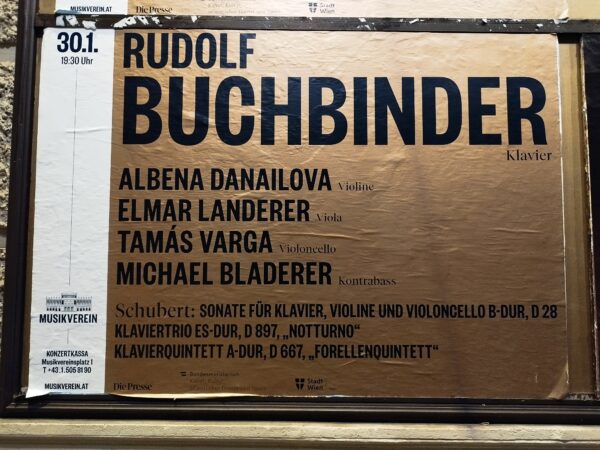

2025年1月30日のプログラムが表示された看板。

開演を前に続々と来場客が入り口に向かうウィーン楽友協会/撮影:新野見卓也

当夜の曲目は東京・春・音楽祭でも披露されるシューベルトの室内楽曲3曲。若き日のピアノ三重奏曲変ロ長調、晩年の《ノットゥルノ》、そして旺盛に室内楽に取り組んでいた時期のピアノ五重奏曲《ます》と、まるで作曲家の人生を概観するようなプログラムだ。共演者はアルベナ・ダナイローヴァ(ヴァイオリン)、エルマー・ランダラー(ヴィオラ)、タマーシュ・ヴァルガ(チェロ)、ミヒャエル・ブラーデラー(コントラバス)。みなウィーン・フィルの首席やベテランたち。

1曲目のピアノ三重奏曲では、ヴァイオリンのダナイローヴァが艶のある音色で旋律を歌い上げる。さすがは世界最高峰のオーケストラのコンサートマスターだと思わせるエネルギッシュな演奏だ。しかしだからといって、独奏/独走しているわけでない。耳を澄ませると、彼女はブッフビンダーのピアノにのって弾いていることがわかる。

室内楽というと、たとえば奏者同士がアイコンタクトをとったり、呼吸を全身で伝えたりと、いかにも「合わせています」という感じの演奏がすくなくない。しかもそうやってタイミングをそろえたからといって、音楽の方向性が一致するとは限らない。

公演の様子/©︎Julia Wesely_Musikverein Vienna

ブッフビンダーのつくるアンサンブルは、そのような演奏とは対極にある。ときおり共演者のほうを見やることはあるものの、ほとんどの場合、たんたんと楽譜に向き合っている。それでも彼はたしかに共演者たちをリードしている。作品の構築を、つまり旋律とリズムと和声を確実に伝えることで、音楽の流れをつくりだす。ダナイローヴァの演奏が自由であっても場違いにならないのは、ブッフビンダーがその土台をつくっているからだ。

前半の2曲目に演奏された《ノットゥルノ》は、繊細さと大胆さとをあわせ持つ、まさに晩年のシューベルトならではの作品だ。この夜はなによりもブッフビンダーのピアノの音に惹かれた。ピアノの音は減衰音と言われるが、実際は打鍵後わずかにふくらみ、それから減衰をはじめる。ブッフビンダーの演奏にはその音の伸びが、たしかな質感として感じられた。

すこし個人的な話を挟むのをお許しいただきたい。じつは筆者はブッフビンダーに会いに行ったことがある。10年前のことだが、彼がズービン・メータ指揮ウィーン・フィルをバックに、ブラームスの協奏曲2曲を演奏したことがあった。この大作2曲を同じ演奏会で弾いてしまうことだけで驚きなのだが、その充実ぶりに、終演後友人と興奮して語り合っていた。するとホールロビーの通路の奥にブッフビンダーの姿が。思わず「ブダペストの学生です。とても素晴らしかったです」云々と伝え、握手をしてもらったのだった。

©︎Julia Wesely_Musikverein Vienna

《ノットゥルノ》の冒頭、ヴァイオリンとチェロを受け継いでピアノが旋律を奏ではじめたとき、すっかり忘れていたその記憶が蘇った。その豊かな響きが、ブッフビンダーの手のやわらかさを思い出させたのだ。それはピアニストとして鍛え抜いた手というよりも、音楽に寄り添い続けてきたあたたかさを感じられる手だった。シューベルトのたゆたう旋律を聴きながら、あの手あってこそのこの響きかと、あらためて感嘆した。

この晩のメイン、《ます》といえば、なんといっても第4楽章の変奏曲だろう。弦楽器の4人が主題を弾き始めると、客席ではそこかしこで、うなずいたり、顔を見合わせたりと、「待っていました」とばかりの反応。もっとも理由は曲の知名度だけではないだろう。シンプルな旋律と和声がこれほど美しく響いたことに、はっとした人もいたのではないか。そう、彼らはウィーン・フィルハーモニー管弦楽団(Wiener Philharmoniker)。語源をたどれば、「Phil=愛する」、「Harmonie=調和」であるから、文字通りに「調和を愛する人々」となる。

そして第1変奏から加わるブッフビンダーもまたPhilharmonikerだ。細やかに動くときも、短調へと転じるときも、いつでも誠実でそれでいて闊達なブッフビンダーのピアノが、アンサンブルの核となる。それぞれの奏者が音を重ね合い、ひとつの音楽ができあがる。そんな室内楽の根源にあるよろこびを感じさせてくれる演奏だった。

東京ではN響メンバーとの演奏が予定されている。きっとここでもウィーンのピアニストとしての、そしてPhilharmonikerとしてのブッフビンダーが、調和のよろこびを聴かせてくれることだろう。

©︎Julia Wesely_Musikverein Vienna