東京春祭 歌曲シリーズ vol.27 藤木大地(カウンターテナー)

東京春祭 歌曲シリーズ vol.27藤木大地(カウンターテナー)

ウィーン国立歌劇場をはじめ、世界の舞台でも活躍する藤木大地が、心から信頼するピアニスト、マーティン・カッツと共に贈る本格的な

プログラム詳細

2019:04:13:19:00:00

2019/4/13 [土] 19:00開演(18:30 開場)

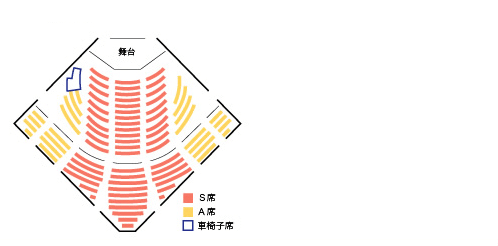

東京文化会館 小ホール

■出演

カウンターテナー:藤木大地

ピアノ:マーティン・カッツ

■曲目

クィルター:《3つのシェイクスピアの歌》 op.6

I. 来たれ 死よ I. Come Away, Death

II. おお、愛しき人よ II. O Mistress Mine

III. 吹け、吹け、冬の風 III. Blow, Blow, Thou Winter Wind

R.シュトラウス:《4つの歌》 op.27

I. 憩え、わが魂 I. Ruhe, meine Seele

II. ツェチーリエ II. Cäcilie

III. ひそやかな誘い III. Heimliche Aufforderung

IV. 明日こそ IV. Morgen

加藤昌則:連作歌曲《名もなき祈り》

I. Indian Prayer(詞:不詳)

II. Sancta Maria

III. 空に(詞:たかはしけいすけ)

IV. Pray Not, Amen(詞:サラ・オレイン)

V. 今、歌をうたうのは(詞:宮本益光)

VI. Epilogue

マーラー:《リュッケルトの詩による5つの歌曲》

私はほのかな香りを吸い込む Ich atmet' einen linden Duft

美しさゆえに愛するのなら Liebst du um Schönheit

私の歌を覗き見しないで Blicke mir nicht in die Lieder

私はこの世に捨てられて Ich bin der Welt abhanden gekommen

真夜中に Um Mitternacht

ヴォーン・ウィリアムズ:《旅の歌》

I. 放浪者 I. The Vagabond

II. 美しい人よ目覚めよ II. Let Beauty Awake

III. 道端の火 III. The Roadside Fire

IV. 青春と恋 IV. Youth and Love

V. 夢の中で V. In Dreams

VI. 無限に輝く空 VI. The Infinite Shining Heavens

VII. 私はいずこにさすらうか? VII. Whither Must I Wander ?

VIII. 言葉の響きは明るい VIII. Bright is the Ring of Words

IX. 坂を上り、坂を下りた IX. I Have Trod the Upward and the Downward Slope

[アンコール]

越谷達之助:初恋

R.シューマン:献呈

ヴォーン・ウィリアムズ:リュートを弾くオルフェウス

山田耕筰:この道

【試聴について】

~東京春祭 歌曲シリーズ~

DaichiFujiki.pdf

クィルター:《3つのシェイクスピアの歌》

1905年に作曲・出版された本作品の詩は、第1曲「来たれ、死よ」と第2曲「おお、愛しき人よ」が、シェイクスピア『十二夜』(1602)第2幕の道化フェステの歌から、第3曲「吹け、吹け、冬の風」が『お気に召すまま』(1600)第2幕の貴族アミアンズの歌から採られている。いずれも劇中歌だが、クィルターは内容を忠実に表現した歌曲に仕上げている。

R.シュトラウス:《4つの歌》

1894年、R.シュトラウスはバイロイト音楽祭で出会ったソプラノ歌手パウリーネと結婚した。その年に生まれたのが、この《4つの歌》である。「憩え、わが魂」は、挫折におののく魂を鎮めようとする歌。詩はドイツの詩人ヘンケルによる。「ひそやかな誘い」は、スコットランド出身の詩人ヘンリー・マッケイの詩。恋人を優しく口説きつつ、華やかな宴から静かな夜の庭へと誘う。「明日こそ」もマッケイの詩で、無類の美しさを誇るピアノ伴奏にのせて、恋人との永遠を夢見るような、陶然とした心地が歌われる。「ツェチーリエ」は、パウリーネとの結婚の前日、ハインリヒ・ハルトの詩に付曲された。花嫁を優しく諭すような愛の歌。

加藤昌則:連作歌曲《名もなき祈り》 【世界初演】

もともとは単体で書いていた「Sancta Maria」を、昨今の様々な出来事から「祈り」というテーマで何曲かの組曲にできないかという藤木君からの提案がこの連作の誕生になった。様々な「祈り」の詩が詠まれているけれど、「今」を生きる表現者に、それぞれの「祈り」を言葉に込めてもらったら、「今」を生きる人々にこそ響く「祈り」が生まれ、それは「今」という時代を象徴するような新しい「祈り」なのか、普遍的には何も変わらない根源的な「祈り」なのか、言葉と音楽で聴衆に問いかけてみたいという気持ちも生まれ、藤木君も知る3人の表現者に詩を依頼し、「Sancta Maria」と他に祈りの詩としてストックしていたイギリスの古詩「Indian Prayer」を書き下ろして、この連作が生まれた。

(加藤昌則)

マーラー:《リュッケルトの詩による5つの歌曲》

1900年、マーラーは画家の娘である美貌のアルマ・シンドラーと出会い、1902年に結婚。19世紀ドイツの詩人フリードリヒ・リュッケルトの詩に付曲した《リュッケルトの詩による5つの歌曲》は、ちょうどその時期(1901~03年)に作曲された歌曲集で、ピアノ伴奏版とオーケストラ伴奏版が存在する。同じくリュッケルトの詩を用いた《亡き子をしのぶ歌》も同時期の作品だが、本歌曲集の5つの歌は、曲順の指定がなく、曲趣もバラエティに富んでいる。ただ、煩わしいこの世界を離れて、静かな世界に憩いたいという感覚が通底している。

ヴォーン・ウィリアムズ:《旅の歌》

全9曲からなる連作歌曲集《旅の歌》の詩は、『ジキル博士とハイド氏』や『宝島』で知られる、イギリスの小説家スティーヴンソンの同名詩集から採られている。まず、1901~04年にかけてバリトンのために作曲され、1904年に終曲を除く8曲が初演されたのち、出版社の意向で2巻に分断されて出版(その際、第7曲は含まれず)。そしてヴォーン・ウィリアムズの死後、遺稿のなかから第9曲が発見され、1960年に至ってようやく全9曲そろっての出版と相成った。「さすらう旅人」というモチーフからして、シューベルト《冬の旅》やマーラー《さすらう若者の歌》などとも比されるが、ヴォーン・ウィリアムズの旅人は、ロマンティシズムに溺れることもなく、自滅的な行動に出ることもなく、どこか毅然とした矜持を抱き、深い諦念とこの世界に対する愛惜の情を貫いているように感じられる。

主催:東京・春・音楽祭実行委員会

※掲載の曲目は当日の演奏順とは異なる可能性がございます。

※未就学児のご入場はご遠慮いただいております。

※チケット代金お支払い後における、お客様の都合による変更・キャンセルは承りません。

※やむを得ぬ事情により内容に変更が生じる可能性がございますが、出演者・曲目変更による払い戻しは致しませんので、あらかじめご了承願います。

※チケット金額はすべて消費税込みの価格を表示しています。

※営利目的のチケットの転売はいかなる場合でも固くお断りします。正規の方法以外でご購入いただいたチケットのトラブルに関して、当実行委員会はいかなる責任も負いません。

(2018/10/29更新)