イゴール・レヴィット (ピアノ) II ~THE VARIATIONS

イゴール・レヴィット (ピアノ) II

~THE VARIATIONS

欧州を拠点に活躍する話題のレヴィットによる変奏曲を2日にわたりお届けします。バッハ、ベートーヴェンの大作に加え、ポリーニの代役として演奏し絶賛を浴びたジェフスキ「不屈の民」は必聴。

プログラム詳細

2019:04:13:14:00:00

2019/4/13 [土] 14:00開演(13:30 開場)

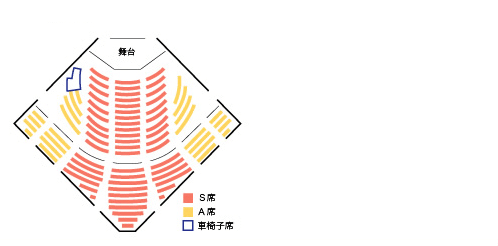

東京文化会館 小ホール

■出演

ピアノ:イゴール・レヴィット

■曲目

ベートーヴェン:ディアベリのワルツによる33の変奏曲 ハ長調 op.120

ジェフスキ:《不屈の民》変奏曲

【試聴について】

イゴール・レヴィット (ピアノ)

ベートーヴェン:《ディアベリ変奏曲》

タイトルにある「ディアベリ」とは、作曲家・楽譜出版人として活動したアントン・ディアベリ(1781-1858)のこと。彼はハイドンの弟子で、音楽教師として生計を立てていたが、一念発起して1824年、楽譜出版社ディアベリ商会を興した。

そこで思いついたのが、フンメル、ツェルニー、シューベルト、リスト……など、約50人の音楽家にディアベリが自作した32小節のワルツ主題をもとに作曲してもらい、彼らの名前を冠した「変奏曲集」を出版するという企画。ベートーヴェンは当初この主題を酷評して、依頼に応じなかったが、《第九》交響曲の作曲中に気休めで筆を走らせていたら、いつの間にか演奏に1時間近くを要する大作に仕上がってしまった。ちなみに、ベートーヴェンはピアノのための変奏曲を生涯に19曲残しており(作品番号を与えられたのは4曲)、変奏曲というジャンルがピアノ演奏と同様に身近なものであったことがうかがえる。

《ディアベリ変奏曲》は、ディアベリの主旨を無視するかのように、拍子もリズムも変えられた第1変奏から様々な作曲技法を駆使して即興的に楽想の移ろいを綴っていく。特に、モーツァルトの《ドン・ジョヴァンニ》のテーマを登場させた第22変奏から、フーガの第32変奏、メヌエットの第33変奏へと続く終盤は、その熱気を帯びた音楽づくりに圧倒される。

F.ジェフスキ:《不屈の民》変奏曲

1938年生まれのフレデリック・ジェフスキは、ポーランド系アメリカ人の作曲家兼ピアニスト。ハーヴァード大学、プリンストン大学でV.トムソン、R.セッションズ、W.ピストンらに師事し、さらに渡伊してL.ダラピッコラのもとでも学んだ。シュトックハウゼンのピアノ曲の初演者として名を成し、マルクス主義者としての政治的主張を音楽で表現する即興演奏家の顔も持つ(現在は、かつてのような前衛性は後退しているが)。

チリの作曲家であるセルヒオ・オルテガの革命歌「不屈の民(団結した人民は決して敗れない!)」をもとにした《不屈の民》変奏曲は、ピアニストのウルスラ・オッペンスからの委嘱を受けて着手。1976年にケネディ・センターで催された「アメリカ建国200年音楽祭」で、ベートーヴェンの《ディアベリ変奏曲》とともに演奏されるべく構想された。作曲は1975年の9月から10月にかけてニューヨークで行なわれ、予定通り翌年、オッペンスにより初演された。本曲はジェフスキの代表作であると同時に、現代音楽としては稀に見るポピュラリティを獲得しており、のちに作曲者自身の演奏によるレコーディングも行なわれた。

ピアニストにとっては非常な難曲で、約1時間の演奏時間を要する大作であることに加え、随所で超絶技巧も要求される。ニ短調の「不屈の民」のテーマに始まり、36の変奏を奏でるなかで「可能な限り速く」と指定された第23変奏や、長大なカデンツァなど熾烈を極めた演奏が披露される。

主催:東京・春・音楽祭実行委員会

協力:株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

※掲載の曲目は当日の演奏順とは異なる可能性がございます。

※未就学児のご入場はご遠慮いただいております。

※チケット代金お支払い後における、お客様の都合による変更・キャンセルは承りません。

※やむを得ぬ事情により内容に変更が生じる可能性がございますが、出演者・曲目変更による払い戻しは致しませんので、あらかじめご了承願います。

※チケット金額はすべて消費税込みの価格を表示しています。

※営利目的のチケットの転売はいかなる場合でも固くお断りします。正規の方法以外でご購入いただいたチケットのトラブルに関して、当実行委員会はいかなる責任も負いません。

(2018/10/29更新)