東京・春・音楽祭-東京のオペラの森2016-

東京春祭のStravinsky vol.5ストラヴィンスキーの室内楽

~都響メンバーによる〈20世紀音楽集〉

ストラヴィンスキーの管弦楽を友人でヴァイオリン奏者のドゥシュキンが編曲した作品や、弦楽四重奏をはじめ室内楽ばかりを集めた貴重な一夜。20世紀芸術の転換点をつくった大作曲家の知られざる一面を、都響メンバーが精緻な演奏で描き出します。

プログラム詳細

2016:03:30:19:00:00

2016.3.30 [水] 19:00開演(18:30開場)

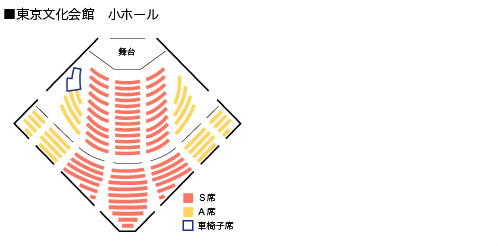

東京文化会館 小ホール

■出演

ヴァイオリン:四方恭子、吉岡麻貴子

ヴィオラ:鈴木 学

チェロ:田中雅弘

クラリネット:三界秀実

ファゴット:岡本正之

ホルン:西條貴人

ピアノ:占部由美子

■曲目

ストラヴィンスキー(ドゥシュキン編):イタリア組曲

ストラヴィンスキー:クラリネット・ソロのための3つの小品

スリマ・ストラヴィンスキー:無伴奏ヴィオラ組曲

ストラヴィンスキー:エレジー

武満徹:鳥が道に降りてきた

ストラヴィンスキー(ドゥシュキン編):

ディヴェルティメント(バレエ音楽《妖精の口づけ》より)

ストラヴィンスキー:

弦楽四重奏のための3つの小品

弦楽四重奏のためのコンチェルティーノ

七重奏曲

*当初発表の曲目より変更となりました。

【試聴について】

~春祭ジャーナル~

四方恭子(都響ソロ・コンサートマスター) & 鈴木 学(都響ソロ首席ヴィオラ奏者) 【後編】

チケットについて

■チケット料金(税込)

| 席種 | S席 | A席 | U-25※ |

|---|---|---|---|

| 料金 | ¥5,200 | ¥4,100 | ¥1,500 |

| 残席状況 | 本公演は終了いたしました。 | ||

■一般発売日

2015年11月23日(月・祝)10:00

※ U-25チケットは、2016年2月12日(金)12:00発売開始

(公式サイトのみで取扱)

ストラヴィンスキー(ドゥシュキン編):イタリア組曲

原曲は、ディアギレフの依頼で1919~20年に書かれたバレエ音楽《プルチネルラ》。18世紀イタリアの作曲家ペルゴレージの未発表の楽譜にもとづいており、コメディア・デラルテの登場人物プルチネルラを主人公とした喜劇である。1932年に《イタリア組曲》としてチェリストのピアティゴルスキーと共同でチェロ版が作られ、翌33年に友人でもあったヴァイオリニストのサミュエル・ドゥシュキンと共同で本曲が作られた。

ストラヴィンスキー:クラリネット・ソロのための3つの小品

ストラヴィンスキー唯一の管楽器による独奏曲。1919年、バレエ音楽《兵士の物語》の上演を援助してくれたスイス人でアマチュアのクラリネット奏者ヴェルナー・ラインハルトに捧げられた。3曲とも即興的で非常に短いが、ユニークな表情を持つクラリネットの魅力に溢れている。

スリマ・ストラヴィンスキー:無伴奏ヴィオラ組曲

《火の鳥》が初演された1910年、スイス・ローザンヌで生まれたのが末っ子のスリマ・ストラヴィンスキー。作曲をナディア・ブーランジェに師事したが、偉大な父の名声に隠れて知名度は低い。この作品は、スリマが1975年に作曲した。

ストラヴィンスキー:エレジー(ヴィオラ・ソロのための)

現代音楽を得意としたベルギーのプロ・アルテ弦楽四重奏団の設立メンバーで、第1ヴァイオリン奏者だったアルフォンス・オンヌー追悼のため、1944年に書かれた。ストラヴィンスキーには珍しい無伴奏作品で、厳かな哀しみが感じられる。

武満 徹:鳥が道に降りてきた

1994年にヴィオラ奏者の今井信子のために書かれた。ヴィオラの旋律は、オーケストラ作品《鳥は星形の庭に降りる》の主題にもとづいている。ヴィオラとピアノが互いの距離感を保ちつつ呼び掛ける対話のなかに、不思議な優しさが満ちている。

ストラヴィンスキー(ドゥシュキン編):ディヴェルティメント(バレエ音楽《妖精の口づけ》より)

舞踏家イダ・ルビンシテインが1928年に自らのバレエ団を結成し、その旗揚げ公演のための委嘱作品がバレエ音楽《妖精の口づけ》で、没後35周年にあたっていたチャイコフスキーへのオマージュ作品となっている。それをもとにした組曲版が1931~34年に作られた本曲。全体は4つの部分からなり、チャイコフスキーの歌曲・ピアノ曲からの引用が随所に聴かれる。

ストラヴィンスキー:弦楽四重奏のための3つの小品

1914年にスイスで書かれ、同国の指揮者エルネスト・アンセルメに献呈された初の室内楽曲。「3大バレエ」を書き終えたこの時期、ストラヴィンスキーは小さな形式のなかで創作実験を繰り返していた。第1曲では、ヴァイオリンがロシア民謡風の旋律を奏でる。第2曲の引き攣ったようなリズムは、ロンドンで見た道化師の変わった動きに想を得たもの。コラール風な性格を持つ第3曲には厳かな美しさがある。

ストラヴィンスキー:弦楽四重奏のためのコンチェルティーノ

アメリカのフロンザリー四重奏団のリーダーで、第2ヴァイオリンを務めていたアルフレッド・ポーションの依頼により1920年に作曲。単一楽章の弦楽四重奏曲だが、洗練された書法が用いられている。

ストラヴィンスキー:七重奏曲

ストラヴィンスキーの音楽は晩年に至ってまた一つ、大きな転換点を迎えた。若き指揮者ロバート・クラフトとの交流や、ヴェーベルン作品との邂逅を契機として、それまで抱いていた12音技法への敵愾心を解き、この技法を新たに取り入れるべく試行を始めたのである。本曲は、ストラヴィンスキーが70歳頃(1952〜53年)に書かれたもので、ソナタ形式の第1楽章は、ちりばめられた音が瑞々しく躍動する。主題と9つの変奏による第2楽章パッサカリアは、16音の音列技法による試行吟味の成果が表れている。第3楽章ジーグは、第2楽章の主題にもとづくフーガである。

主催:東京・春・音楽祭実行委員会

※掲載の曲目は当日の演奏順とは異なる可能性がございます。

※未就学児のご入場はご遠慮いただいております。

※やむを得ぬ事情により内容に変更が生じる可能性がございますが、出演者・曲目変更による払い戻しは致しませんので、あらかじめご了承願います。

※チケット金額はすべて消費税込みの価格を表示しています。

※ネットオークションなどによるチケットの転売はお断りいたします。

(2016/03/29更新)