春祭ジャーナル 2011/11/16

連載《タンホイザー》講座~《タンホイザー》をもっと楽しむために vol.1

今年も音楽ジャーナリストの宮嶋極氏に《タンホイザー》をより深く、より分かりやすく紹介していただきます。連載第1回は、「総論」と「序曲」の解説です。

■作品データ

■総論

■版について

■序曲

2010年4月に《パルジファル》でスタートした「東京春祭ワーグナー・シリーズ」。2012年は歌劇《タンホイザー》が映像付きの演奏会形式で上演される。ドイツ音楽を得意とするNHK交響楽団の演奏、指揮はバイロイト音楽祭で《ニーベルングの指環》を担当したアダム・フィッシャー、題名役のステファン・グールドをはじめ世界で活躍する実力派のワーグナー歌手が顔を揃えるとあって期待は膨らむ。このステージをより楽しんでいただくために、《タンホイザー》の魅力や聴きどころについて4回に亘って詳しく紹介していきます。

2010年の《パルジファル》、2011年に予定されていた《ローエングリン》のWeb解説と同様に、物語と音楽を同時並行的に追いながら、ワーグナーがそこに託したメッセージについて考えていきます。テキストに記された言葉、譜面の中のさまざまな旋律には、多種多様な意味合いが込められています。それらの意味合いを丹念に紐解いていくことで、一人でも多くの方に《タンホイザー》の魅力を理解していただけるよう、これまで筆者が取材した指揮者や演出家らの話なども参考にしながら、一幕ずつ進めていきます。なお、台本の日本語訳については高辻知義翻訳『オペラ対訳ライブラリー/ワーグナー タンホイザー』(音楽之友社)を、譜面はドーバー社刊のフル・スコアとC・P・PETERS版のボーカル&ピアノ・スコアを参照しました。

■作品データ

- 原作:中世の詩及び伝説「タンホイザーとヴェーヌスベルク」、同じく中世の伝説及び史実等による「ヴァルトブルクの歌合戦」

- 台本:リヒャルト・ワーグナー

- 作曲:リヒャルト・ワーグナー 1843~45年

- 初演:1845年10月19日、ザクセン宮廷歌劇場(ドレスデン版1稿)

- 設定:13世紀初め、テューリンゲンのヴァルトブルク城とその周辺

■総論

次作の《ローエングリン》と同じくロマン的オペラとの副題が付けられたこの作品、正式な名称は《タンホイザーとヴァルトブルクの歌合戦》である。

2つの中世伝説をワーグナーが自由な発想でつなぎ合わせて台本を執筆した。伝説のひとつは13世紀に実在したともいわれるミンネゼンガー(詩人騎士)のタンホイザーに関するもの。もうひとつは同じく13世紀初頭にテューリンゲン地方の領主ヘルマンの城で行われたとされる歌合戦に関するもの。この歌合戦においてハインリッヒ・フォン・オフターディンゲンという人物が独創的な内容の詩で他の参加者の怒りを買い、危うく殺害されそうになった、との伝説である。さらに、このハインリッヒとタンホイザーが同一人物だったとの説もあり、ここにワーグナーが創作のヒントを得たのは間違いない。その証拠に《タンホイザー》の劇中、エリーザベトをはじめとするテューリンゲンの関係者たちは、タンホイザーのことをハインリッヒと呼んでいる。ワーグナーは1843年に韻文台本を書きあげているが、その時点でのタイトルは「ヴェーヌスベルク~ロマン的オペラ」だった。

続いて作曲が開始され、序曲は1845年1月に、全曲のスコアは同年4月に完成。初演以降の経緯は別項の【版について】で詳述する。

「ロマン的オペラ」という副題は付けられているが、従来のイタリア・オペラの慣習からの脱却、将来の「楽劇」へ向けた萌芽を感じさせるワーグナーならではの新たな手法を作品の随所に見出すことができる。もちろん次作《ローエングリン》に比べると楽劇的な性格よりもオペラティックな色合いがより強く残されていることは否定できないが、次のステージに踏み出していこう、とのワーグナーの意欲は容易にくみ取ることが出来る作りとなっている。そのいくつかを具体的に紹介しよう。

- 1. 番号形式の廃止

- 《さまよえるオランダ人》まではイタリア・オペラの形式に則って各節ごとに番号が振られていた。《タンホイザー》では、それに代わって後の「移行の技法」や「無限旋律」につながる、切れ目のない音楽が自在に変化していくことで場の転換や登場人物たちの心境の変わりようを表現するスタイルが一部で採用されているのが特徴。第2幕の歌合戦から同幕のフィナーレまでの息もつかせぬ連続した展開はその一例。ただし、従来のアリアや因習的なアンサンブルが依然として残されており、イタリア・オペラの形式からの完全なる脱却が図られたわけではないことは留意しておきたい。

- 2. ライトモティーフ(示導動機)的手法の芽生え

- いくつかの旋律にそれぞれ一定の意味合いを持たせ、それを変化させていくことで場の状況や登場人物の感情を表現する手法が繰り返し現れる。これはまさしく「ライトモティーフ」の芽生えと捉えることができよう。とはいえ、この段階では後の作品ほどの徹底した体系的分類や性格付けが可能となるまでは至っていない。これらの具体的事例は、各幕を詳しく見ていく過程で紹介していきたい。

- 3. 台詞(歌詞)と旋律の密接な結び付け

- オーケストラの演奏も含めて音楽(旋律)と歌詞が密接に絡み合いながら進行していくのも楽劇的手法といえる。第3幕、タンホイザーが教皇に贖罪を乞うためにローマに赴いた顛末を告白するいわゆる「ローマ語り」と呼ばれる場面はその好例。

- 4. オーケストラの役割の拡充

- 前述のライトモティーフの萌芽をはじめ、オーケストラの演奏そのものに場の雰囲気や登場人物の心理状態を表現する役割を持たせ、台詞(歌詞)がなくとも演奏が雄弁に物語る場面が大幅に増えている。《タンホイザー》においてオーケストラはもはや、伴奏役ではなく登場人物と同等、時にはそれ以上に重要な役割を担わせられている。

以上のように《タンホイザー》は、30歳代のワーグナーの進取の意欲にあふれた名作といえよう。作品の中に残されている従来のスタイルも、第3幕、ヴォルフラムの「夕星の歌」のように、後の楽劇にはない叙情性と美しさにあふれた魅力的なアリアとしてこの作品の存在価値を不動のものとするのにそれなりの効果を発揮している。

■版について

《タンホイザー》には決定稿というものが存在せず、ワーグナー自身の改訂による複数のバージョンがあって、それらは現在も並行して使われている。実際の上演では、仮に「◎◎版」と発表されていたとしても指揮者や演出家の意向によって別の版からの"つまみ食い"が行われたり、逆にカットが施されていることも多い。例えば、ある劇場で上演された際には「ドレスデン版」と発表されていたが、実際のステージを観てみるとドレスデン版とウィーン版をミックスした上で第2幕の一部を大幅にカットしていた。ちなみにワーグナー作品上演の"聖地"とされるバイロイト音楽祭では、ワーグナーの死後、祝祭の主宰者となったコージマ夫人の意向によって最終稿であるウィーン版(1875年)での上演が義務付けられていたが、第2次大戦後はドレスデン版も使われるようになった。02年に新制作されたクリスティアン・ティーレマン指揮、フィリップ・アルロー演出のプロダクション、11年新制作のトマス・ヘンゲルブロック指揮、セバスティアン・バウムガルテン演出によるプロダクションでもドレスデン版を基にした上演が行われていた。

版ごとの相違は広範囲、多岐に亘るものではないが、全体に与える影響は大きい。また、一般に使われているそれらの呼称も実態と少し異なっている。そこで各版の特徴とそれぞれの違いについて簡単にまとめておきたい。

- 1. ドレスデン版

- 1845年10月19日にドレスデンの宮廷歌劇場(現在のザクセン州立歌劇場=ゼンパー・オーパー)でワーグナー自身の指揮、演出で初演した際の版。この初演は、はかばかしい成果が得られなかったとされる。最大の理由は結末の分かりにくさにあったようだ。この版の第3幕にはヴェーヌスは再登場せず、エリーザベトの遺体を運ぶ葬列も出てこない。それらは照明や弔いの鐘の音などによって象徴的に表現されていたため、観客・聴衆は十分理解できなかったようである。これが現在はあまり採用されることがないドレスデン版第1稿。ワーグナーは早速改訂に取り組み、47年に完成、同年8月にドレスデンで再演したのが、現在いわゆる「ドレスデン版」と呼ばれている第2稿。「ローマ語り」の後にヴェーヌスが現われるようにしたことに加えて、タンホイザーがその罪から救済されたのは、エリーザベトの自己犠牲によってであることを葬列によって示し、それに合わせて音楽面でも手が加えられた。最近、バイロイトで使われているのもこのバージョンである。

- 2. パリ版

- 初演から14年が経過した1859年、パリに滞在していたワーグナーのもとにナポレオン3世から「タンホイザーをパリ・オペラ座で上演せよ」との命令が下される。これを受けワーグナーは台本をフランス語に翻訳させることに並行して音楽面も含めて大幅改訂に取り掛かった。まず、当時のパリにおける主流であったグランド・オペラのスタイルに近づけるために第1幕冒頭に官能の世界「ヴェーヌスベルク」をモチーフにしたバレエのシーンを創設。これが「バッカナール」と呼ばれる場面である。バッカナールとは、ギリシア神話の酒の神バッカスを讃える祭りで踊られる舞曲のこと。そこから転じて自由な形式の踊りのための音楽との意味を持つ。さらにヴェーヌスのパートを全般にわたって書き替え、それによってオーケストレーションもより官能的な色合いが強められた。この改訂が行われた時点で既に《トリスタンとイゾルデ》のスコアはほぼ完成しており、《ニーベルングの指環》も《ジークフリート》の途中まで出来上がっていた。つまりワーグナーの作曲技法は1845年の時点から長足の進歩を遂げていたのだ。半音階進行と複雑な調性のコントロール、うねるような無限旋律、対位法の発展的活用等々の新たな技法を自在に操る14年後のワーグナーの音楽は濃厚かつ複雑なものに進化していた。その結果、改訂が行われなかった部分と行われた部分では強烈なコントラストが生じることにつながった。これをこのオペラのメーン・テーマである二つの世界の対立、つまり官能の世界と信仰(精神)世界との鮮やかな対比と見るか、それとも様式の不統一とするかは現在でも議論の分かれるところであろう。この版は1861年3月13日に初演されたが、バレエがグランド・オペラのように第2幕ではなく、1幕冒頭だったことで貴族たちの不興を買い、上演が3回で打ち切られるという散々な結果に終ってしまう。しかし、この騒動がきっかけとなり当時の政治情勢も絡んだスキャンダルに発展したことで、逆にフランスにおけるワーグナーの知名度は急上昇したともいわれている。

- 3. ウィーン版

- 上記のパリ版は再びドイツ語に再翻訳して1867年8月にバイエルン宮廷歌劇場で上演され、次第に評判を呼ぶようになった。1875年11月にウィーン宮廷歌劇場で同版をワーグナー自身の手で上演するにあたり再び手が加えられる。これは序曲の途中(289小節目)から切れ目なくバッカナールに移行していくもの。この最終稿が現在、いわゆる「パリ版」と呼ばれているバージョンである。つまり、今日「パリ版」とされているものは、厳密にいえば「ウィーン版」と呼ぶべきものなのである。前述したようにワーグナー没後の1891年にバイロイトで初めて《タンホイザー》が上演された際にも、コージマの決定でこの版が採用されている。

これだけの改訂をもってしてもワーグナーは死の直前まで《タンホイザー》の出来には満足していなかったとされ、さらなる手直しに意欲を示していた。コージマの日記によるとワーグナーは死の前月にも「私はまだ、この世に《タンホイザー》という借りを残したままだ」と語っていたという。こうした経緯もあって《タンホイザー》の決定版は存在せず、21世紀の現在も指揮者や演出家の解釈によって、さまざまなスタイルで上演されることにつながっている。「東京春祭ワーグナー・シリーズ」では「ドレスデン版」を採用する予定だが、指揮者のフィッシャーがそこに手を加えるのかどうかも注目すべきポイントといえよう。

ここから先はドレスデン版第2稿に従って序曲から順を追って詳しくみていきたい。

■序曲

《タンホイザー》の序曲はオーケストラ・コンサートでも単独で取り上げられることの多い人気楽曲である。A→B→A' の3部形式で作られており、いかにもドイツ音楽らしい重厚かつ深みのある響きが魅力の両端部分と色彩感にあふれたBの中間部からなる。

ワーグナーの舞台作品で序曲(オーヴァチュア)と名付けられた楽曲はこれが最後で、次作の《ローエングリン》以降は、いずれも譜面の冒頭に前奏曲(フォアシュピール)と書かれており、その性格や作品全体に占める役割も自ずと変化している。

この作品において序曲はオペラの物語のキーポイントとなる2つの旋律を軸にして、明瞭な形で全体を予告するような役割が与えられている。

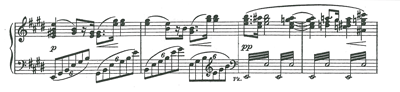

最初のAの部分はアンダンテ、マエストーソ、4分の3拍子。クラリネット、ファゴット、ホルンが奏でる有名な旋律(テレビ・ドラマの「白い巨塔」でも使われていた)(=譜例①)は、劇中ではローマへの巡礼者たちが歌う「巡礼の合唱」のメロディー。ここで注目しておきたいのは、調性がホ長調(E-dur)であることだ。オペラ本編での「巡礼の合唱」は、変ホ長調(Es-dur)で書かれている。変ホ長調は臨時記号(♭)が3つであることから、キリスト教の三位一体(父・御子・御霊)に通じるものとされ、古典派の時代までは神聖な場面や荘厳な雰囲気を出す際にしばしば採用された調。例えばモーツァルトの歌劇《魔笛》のファンファーレ(=譜例②)などがその好例であろう。

話は少々脱線するが、ベートーヴェンはこの変ホ長調を交響曲第3番《英雄》、ピアノ協奏曲第5番《皇帝》の主調とし、威厳に満ちた勇壮な作品に仕上げた。このため、それ以降、変ホ長調は「ヒーローの調」と呼ばれるようになり、使われ方も変化していった。チャイコフスキーの大序曲《1812年》やリヒャルト・シュトラウスの交響詩《英雄の生涯》も主調は変ホ長調で書かれている。

《タンホイザー》の場合、変ホ長調はヒーローの調というよりは、やはり神聖さや荘厳さを表わす役割を果たしていると考えたほうがいいだろう。第3幕のフィナーレ、緑の葉が生えたローマ教皇の杖を掲げて行進する巡礼者たちの圧倒的な合唱は、清らかなるエリーザベトの自己犠牲と、その結果与えられた神の恩寵への賛美に他ならない。

それにもかかわらず序曲がホ長調で書かれているのはなぜか。まず考えられるのは、序曲はあくまで"予告編"であり、タンホイザーは最後には救済されることが冒頭に暗示されている、ということである。そして、ホ長調は本編では救済や巡礼の対極にあるヴェーヌスベルクの音楽で使われている調。つまり、序曲の冒頭においてタンホイザーの"立ち位置"が調によって示されている、と解釈するとしたら、それは飛躍し過ぎであろうか? 詳しい理由は音楽学者ら専門家に任せるとして、一般には調性において半音や1度の違いは最も関係性が希薄といわれている。つまり、救済の象徴である「巡礼の合唱」の旋律が、本来の調と最も遠い関係の調で書かれているということは、タンホイザーが神の救済からほど遠いところにいる人物であることが暗示されているとも考えられるからだ。

ちなみにホ長調はのどかでおおらかな響きを醸し出す調性とされる。この調で書かれた名曲としては、ヴィヴァルディの《四季》の「春」、ドビュッシーの《牧神の午後への前奏曲》、ブルックナーの交響曲第7番、リヒャルト・シュトラウスの交響詩《ドン・ファン》などがある。さらに付け加えると今大人気のAKB48のヒット曲「ヘビーローテーション」もホ長調だ。

序曲の先を見ていこう。17小節目からチェロが奏でる旋律は「悔悟の動機」(=譜例③)と呼ばれるもの。第1幕、ヴェーヌスベルクを脱出し現世に戻ったタンホイザーが巡礼の列に遭遇し、自分が犯した罪を悔いる際に歌われる旋律である。これにヴァイオリンなど他のパートが順次加わっていき、38小節目からトゥッティ(全奏)に発展、トロンボーンとテューバが高らかに「巡礼の合唱」の旋律を奏でる。

巡礼が遠ざかるように楽器が減り音量が弱まっていくと81小節目の終わりで曲想が転換、82小節目からBの部分に突入しアレグロ、2分の2拍子に。ここで現われるヴィオラの旋律が「ヴェーヌスの動機」または、「快楽の動機」(=譜例④)と呼ばれるもの。続いてヴァイオリンが「誘惑の呼び声」といわれる旋律(=譜例⑤)を奏でる。再び各パートが加わって音楽は高揚し、トゥッティで強奏されるのが「ヴェーヌスを讃える歌」(=譜例⑥)。陶酔の頂点に達した296小節目からテューバが夜明けを予告するようなロングトーンを吹き、それに続いてティンパニやシンバルが鳴り響き、熱が冷めていくように音楽は静まっていく。ここから先がA' の部分である。

快楽による陶酔を清めるかのように再び「巡礼の合唱」の旋律が管楽器によって静かに演奏され、それは次第に力を増していく。最後は、トゥッティでこの旋律が繰り返され「救済→信仰の力による勝利」を予告するように厳かに、そして確固たる意思を示すかのように力強い主和音の強奏で序曲は終止符が打たれる。

次回は第1幕について詳しく紹介していきたい。

~関連公演~

「東京・春・音楽祭 -東京のオペラの森2012-」

連載《タンホイザー》講座〜《タンホイザー》をもっと楽しむために

vol.1 | vol.2

| vol.3 | vol.4

「東京・春・音楽祭 -東京のオペラの森2010-」

連載《パルジファル》講座〜《パルジファル》をもっと楽しむために

vol.1 | vol.2 | vol.3 | vol.4