春祭ジャーナル 2018/12/04

連載《さまよえるオランダ人》講座

~《さまよえるオランダ人》をもっと楽しむために vol.1

2019年の「東京春祭ワーグナー・シリーズ」では、《さまよえるオランダ人》を上演します。そこで、音楽ジャーナリストの宮嶋極氏に《さまよえるオランダ人》をより深く、より分かりやすく解説していただきます。初回は《さまよえるオランダ人》のアウトラインについてです。

文・宮嶋 極(音楽ジャーナリスト)

リヒャルト・ワーグナーの歌劇や楽劇を毎年1作ずつ、演奏会形式で上演していく「東京春祭ワーグナー・シリーズ」。2019年は、現在広く上演されているワーグナーの舞台作品の中で"原点"とも位置付けられる《さまよえるオランダ人》が登場します。指揮はドイツ出身で、現在スペインをベースに欧米各地で活躍する気鋭の若手ダーヴィト・アフカムが、演奏は同シリーズを通してワーグナー作品に相応しい重厚なサウンドで好評を博しているNHK交響楽団が引き続き担当します。本稿は、物語と音楽を同時並行的に追いながら、ワーグナーがそこに込めたメッセージについて考えていきます。多くの方に《さまよえるオランダ人》の魅力を理解していただけるよう、これまで筆者が取材した指揮者や演出家らの話なども参考にしながら、3回に亘って進めていきます。なお、台本の日本語訳については、日本ワーグナー協会監修 三宅幸夫/池上純一編訳『ワーグナー さまよえるオランダ人』(五柳書院)を、譜面はドーバー社刊のフル・スコアとPETERS版のボーカル・スコアを参照しました。

さまよえるオランダ人の概説

現代の日本では「都市伝説」なる、事実なのか、虚構なのか判別できないような不思議な話を題材にしたテレビ番組が時折放送され、毎回それなりの視聴率を稼ぎ出している。そんな奇譚は洋の東西を問わず、昔から語り継がれており、「さまよえるオランダ人の伝説」もそのひとつといえよう。19世紀以前の西洋の船乗りたちが本気で信じていたという「海洋伝説」ともいうべき話のあらましはこうだ。100年以上も前のオランダ船の船長が、嵐の航海で神を冒とくした(あるいは悪魔と取り引きした)ため、天罰が下り、死ぬことすら許されずに、7つの海を永遠にさまよい続けている。航海中にこの船に遭遇すると、船員たちがボートで乗りつけて、とうの昔に亡くなった人からの(あるいは亡くなった人宛ての)手紙の束を渡す。これを受け取ったら、マストの柱にくぎ付けにしないと、難破などの不幸に見舞われる。また、聖書を船に積んでいないと、この幽霊船に出くわすとも言い伝えられていた。さらに、呪われた船長は無垢な女性の純愛によってのみ救済されるので、港の女性は注意するようにとの教訓めいた話もあった。

《さまよえるオランダ人》はワーグナーが、こうした伝説などに触発されて、彼ならではの個性を前面に打ち出した初めての舞台作品である。このため、ワーグナー作品上演の総本山であるバイロイト音楽祭で取り上げられるのは、《オランダ人》以降の10作品に限られている。(ただし、バイロイト祝祭劇場以外での上演を除く)

バイロイト祝祭劇場

これに対して《オランダ人》では、従来の番号オペラからの脱却に向けて、番号による区分を8つと、大幅に減らして、場面ごとに切れ目なく演奏されるなどの試みや、後のライトモティーフ(示導動機)へと発展していく特定の旋律の活用法、ドラマと音楽の緊密な連動等々、ワーグナーならではの独創的な手法の萌芽が随所に見て取れる。

とはいえ、後の作品に比べると複雑な和声や対位法は、この時点ではあまり使われていないため、イタリア・オペラとはひと味違った異色の歌劇として、ワーグナー作品にあまり馴染みのない人にでも十分楽しめる名作といえる。調性も明確であり、「オランダ人のモノローグ」「糸紡ぎの合唱」「ゼンタのバラード」「水夫の合唱」など、印象的な旋律に彩られた魅力的な歌も満載である。上演時間はワーグナー作品としては最も短い約2時間20分ながら、個性豊かな登場人物たちが織りなすギュッと凝縮されたような音楽劇は、現代の私たちにもさまざまな示唆を与えてくれる奥深い作品となっている。

創作の経緯

ワーグナーが「さまよえるオランダ人の伝説」に興味を持ち始めたきっかけは、当時のロシア帝国領リガ(現在のラトビアの首都)の楽長時代にハインリヒ・ハイネの小説「フォン・シュナーベレヴォプスキイ氏の回想録から」を読んだことだったとされている。その後、ワーグナーは1939年に借金に追われて、妻ミンナを伴いフランス・パリへ逃亡(夜逃げ?)を図る。その旅の途中の航海で嵐に遭い、ノルウェーの漁港サンドヴィーカ(当時のドイツでの呼称はサンドヴィーケ)に避難。この難破体験が《オランダ人》の創作意欲に火をつけ、パリ・オペラ座での初演を目指して1941年11月5日に第1稿を完成させている。自らの作風確立の糸口となる独創的な新作を完成させたことで、ワーグナーは感慨を込めてスコアにこう記している。「闇夜、困窮の中に。茨の道を通って栄光の世界へ。神よ祝福したまえ」。

祝祭劇場内部

© Zuschauerraum

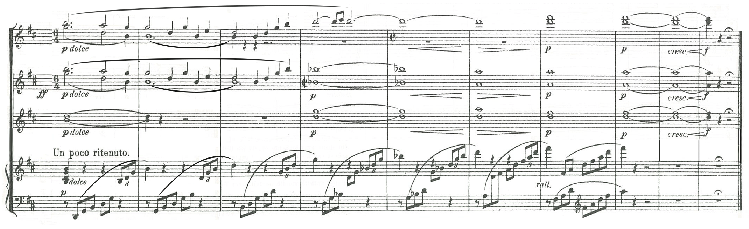

《オランダ人》に関して、実際に行われた改訂で最も大きな変更は第3幕の終結部分にハープを伴う「救済の動機」(譜例①)による旋律を書き加えたことである。

これは1860年初めにパリで《タンホイザー》の上演を目指していたワーグナーがそのPRのために開いた特別演奏会で、《オランダ人》序曲を演奏するにあたり、その終結部にハープ2台を伴う「救済の動機」によって締め括る形に変更したことに合わせた改訂であった。既に《トリスタンとイゾルデ》を完成させていたワーグナーは、この演奏会で《トリスタン》の抜粋もプログラムに入れていたことから、「救済」を強く印象付けるために、《オランダ人》にも手を加えたものと想像される。

リヒャルト・ワーグナー・ミュージアムの

一部としても利用されているワーグナー

家の居館だったヴァーンフリート館

しかし、決定稿はついに作られることはなく、1897年に指揮者のフェーリクス・ヴァインガルトナーが、当時のバイロイトの当主であったコジマ・ワーグナーの了解を得て「決定版」と銘打った"校訂版スコア"を刊行。これが20世紀後半まで《オランダ人》のスタンダード版として広く採用されてきた。

しかし、20世紀末からバイロイトのリヒャルト・ワーグナー・ミュージアムに所蔵されている「初稿スコア」を基にした研究などが進められた結果、今日では"ヴァインガルトナー版"とは異なるバージョンでの上演も増えている。

2016年にオープンしたリヒャルト・

ワーグナー・ミュージアム新館

今回、どのバージョンでの上演となるのか、そして休憩を挟まず切れ目なしに演奏が続けられるのか、これらの決定は指揮者のアフカムの意向を汲みながら行われるはずだ。今回もブリン・ターフェル(オランダ人)、アイン・アンガー(ダーラント)、リカルダ・メルベート(ゼンタ)、ペーター・ザイフェルト(エリック)ら、ワーグナーを得意とする実力派歌手が集結するだけに、"ワーグナーが自らの世界の扉を開けたオペラ"の音楽と本来のストーリーをじっくりと楽しむ絶好の機会になることは間違いないだろう。

- ☆作品データ

-

- 作曲:

- 1840~41年

- 原作:

- 「さまよえるオランダ人」の伝説

ハインリヒ・ハイネの小説「フォン・シュナーベレヴォプスキイ氏の回想録から」

- 台本:

- 1840~41年、作曲家自身によるドイツ語台本

- 初演:

- 1843年1月2日、ザクセン宮廷歌劇場、指揮は作曲家自身

- 設定:

- 18世紀、ノルウェーの海岸地方

☆登場人物

ダーラント:ノルウェー船の船長。陽気で人情に厚いが、金や財宝に弱い

オランダ人:遠い昔、嵐の海で神を冒とくしたことから天罰を受け、

死ぬこともできず、永遠に海をさまよっている船乗り

ゼンタ:ダーラントの娘。オランダ人を描いた絵画に魅せられ、かねてから

自らが救済者になる宿命を感じている不思議な女性

エリック:ゼンタの恋人であった若い猟師。オランダ人を見つめるゼンタの

ただならぬ様子に心を痛める

マリー:ゼンタの乳母

舵取り:ダーラントの船の船員

ノルウェー船の乗組員

オランダ船の乗組員

娘たち

☆オーケストラ楽器編成

フルート2、ピッコロ1、オーボエ2、コールアングレ1、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、テューバ1、ティンパニ、ハープ、弦5部

※舞台裏のバンダ:ホルン6、ピッコロ3、タムタム(銅鑼)、ウィンドマシーン(風の音を出す装置)

次回は、序曲と第1幕を詳しく紐解いていきます。

連載《さまよえるオランダ人》講座 vol.1 | vol.2 | vol.3

~関連公演~

~関連コラム~