東京・春・音楽祭-東京のオペラの森2015-

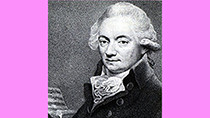

東京春祭マラソン・コンサート vol.5《古典派》〜楽都ウィーンの音楽家たち〜音楽興行師ザロモン(没後200年)と作曲家

ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン

音楽を特権階級から大衆へと広め、現代の音楽ビジネスの基盤を作ったのが、興行師ヨハン・ペーター・ザロモン。作曲家と興行師との恊働から大ヒットを生んだ「陰の仕掛人」の存在を知る、またとない機会です。

プログラム詳細

2015:04:05:19:00:00

2015.4.5 [日] [各回約60分]

東京文化会館 小ホール

お話・企画構成:小宮正安(ヨーロッパ文化史研究家/横浜国立大学教育人間科学部准教授)

【第Ⅰ部】 11:00開演(10:45開場)

ベルリン vs. ウィーン ~2つのライヴァル都市の物語~

■出演

ヴァイオリン:桐山建志

チェロ:山本 徹

フルート:有田正広

チェンバロ:有田千代子

■曲目

C.P.E.バッハ:

《6つのやさしいクラヴィア・ソナタ》Wq.53 より ソナタ 第3番 イ短調

フリードリヒ大王:

フルート・ソナタ 第154番 ホ短調

グルック:

トリオ・ソナタ第4番 変ロ長調

ザロモン:

ヴァイオリンとチェロの二重奏 第5番 op.1

J.S.バッハ:

《音楽の捧げもの》 BWV1079 より トリオ・ソナタ

【第Ⅱ部】 13:00開演(12:45開場)

フランツ・ヨーゼフ・ハイドン

■出演

ヴァイオリン:松山冴花

チェロ:門脇大樹

ソプラノ:佐竹由美

ピアノ:津田裕也、湯浅加奈子

■曲目

ハイドン:

ピアノ三重奏曲 第25番 ト長調 Hob.XV:25 《ジプシー・ロンド》

ヘンデル:

オラトリオ 《メサイア》HWV56 より「シオンの娘よ、大いに喜べ」

ハイドン:

オラトリオ 《天地創造》Hob.XXI:2 より「今や野はさわやかな緑を」

ハイドン(ザロモン編):

交響曲 第96番 ニ長調 Hob.I:96《奇跡》より 第2楽章

プレイエル:

ピアノ三重奏曲 ヘ長調 より 第1楽章

【第Ⅲ部】 15:00開演(14:45開場)

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

■出演

ヴァイオリン:白井 篤 、猶井悠樹

ヴィオラ:中村翔太郎

チェロ:市 寛也

フルート:神田寛明

テノール:鈴木 准

ピアノ:佐藤卓史 、湯浅加奈子

■曲目

モーツァルト:

歌劇《魔笛》 K.620 より 「なんと魔法の音は強いことか」

モーツァルト:

結社員の旅 K.468

クレメンティ:

《6つのソナチネ》 op.36 より 第3番 ハ長調

ザロモン:

《6つのカンツォネッタ》 より

サリエリ:

室内小協奏曲 ト長調 より 第3楽章 & 第4楽章

モーツァルト(フンメル編):

交響曲 第40番 ト短調 K.550

【第Ⅳ部】17:00開演(16:45開場)

ルードヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

■出演

ヴァイオリン:松山冴花、森岡 聡

チェロ:中木健二

フルート:甲斐雅之、神田寛明

ピアノ:津田裕也、永田美穂

■曲目

ベートーヴェン:

「ルール・ブリタニア」による5つの変奏曲 二長調 WoO.79

フルート二重奏曲(アレグロとメヌエット) ト長調 WoO.26

ザロモン:

ロマンス ニ長調

ベートーヴェン:

ロマンス 第2番 ヘ長調 op.50

リース:

三重奏曲 変ロ長調 op.28 より 第1楽章 & 第2楽章

ベートーヴェン:

《ウェリントンの勝利》 op.91 より 「勝利の交響曲」(ピアノ三重奏版)

【第Ⅴ部】19:00開演(18:45開場)

ウィーン & ロンドン ~音楽マネージメントの残したもの〜

■出演

ヴァイオリン:宇根京子、白井 篤、猶井悠樹

ヴィオラ:中村翔太郎

チェロ:市 寛也、山内俊輔

フルート:甲斐雅之、神田寛明

ソプラノ:佐竹由美

ピアノ:佐藤卓史、津田裕也、永田美穂

三輪 郁、湯浅加奈子

■曲目

ハイドン(ザロモン編):

交響曲 第104番 ニ長調 Hob.I:104 《ロンドン》より 第1楽章

ヘンデル:

オラトリオ 《アレクサンダーの饗宴》 HWV75 より「戦とは労苦なり」

ケルビーニ(オエスタール編):

歌劇 《アナクレオン 》序曲

バーニー:

4手のためのピアノ・ソナタ 第3番 変ロ長調

モーツァルト(フンメル編):

交響曲 第41番 ハ長調 K.551 《ジュピター》

出演者

ヴァイオリン:桐山建志 Violin:Takeshi Kiriyama 3歳より才能教育でヴァイオリンを始める。東京藝術大学を経て同大大学院修了、フランクフルト音楽大学卒業。1998年第12回古楽コンクール「山梨」第1位。1999 年ブルージュ国際古楽コンクールソロ部門第1 位。レコード芸術特選盤「シャコンヌ」を皮切りに、多数のCDをリリース。2009年、ベーレンライター社より星野宏美氏との共同校訂による

チェロ:山本 徹 Cello:Toru Yamamoto 東京藝術大学、同大学院古楽専攻、チューリヒ芸術大学修了。チェロを土肥敬、河野文昭、北本秀樹、鈴木秀美、ルール=ディールティーンスの各氏に師事。東京藝術大学バッハカンタータクラブにて小林道夫氏の指導のもと研鑽を積む。2006年第20回国際古楽コンクール<山梨>第2位、2008年第16回ライプツィヒ国際バッハ・コンクール第2位。

フルート:有田正広 Flute:Masahiro Arita 1975年ブルージュ国際音楽コンクール第1位入賞を経てデン・ハーグ王立音楽院に入学、半年で最高栄誉賞つきソリスト・ディプロマを得て卒業。18世紀オーケストラ、クイケン兄弟、イングリッシュ・コンサート、ピノックなど内外の名手と度々共演。 ルネサンスから現代に至る400年間に変遷を遂げたさまざまなフルートを駆使する演奏は、

チェンバロ:有田千代子 Cembalo:Chiyoko Arita 桐朋学園大学にて井口秋子、鍋島元子、斎藤秀雄に師事。モンス王立音楽院でロベール・コーネン、ヴィーラント・クイケンのもとさらなる研鑚をつみ、1974年栄誉賞つきプルミエ・プリ、翌年には最高栄誉賞つきハイ・ディプロマを授与された。日本を代表するチェンバロ奏者としてソロ、アンサンブル双方で活躍。文化庁芸術祭優秀賞受賞「フランス・バロックの室内楽」等CDリリース多数。最新盤「バッハとの対話」はレコード芸術で特選盤に選ばれた。桐朋学園大学教授、国立音楽大学講師。

ヴァイオリン:松山冴花 Violin:Saeka Matsuyama ソリストとしてはもちろんのこと、リサイタル、室内楽と多方面で活躍している国際的ヴァイオリニスト。 2005年エリーザベト王妃国際音楽コンクール第4位、2004年仙台国際音楽コンクール第1位及び聴衆賞などを受賞。 読響、N響、東響、東フィルなどをはじめ、全国のオーケストラから招かれており、

チェロ:門脇大樹 Cello:Hiroki Kadowaki 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て、東京藝術大学音楽学部卒業。日本クラシック音楽コンクール第1位・及びグランプリ。第5回ビバホールチェロコンクール第3位。読売新人演奏会出演。第74回日本音楽コンクール第3位。ザルツブルグ=モーツァルト国際室内楽コンクール第1位。(東京)サイトウキネン若い人のための室内楽セミナー、小沢征爾音楽塾に参加。

ソプラノ:佐竹由美 Soprano:Naomi Satake 香川県出身。東京藝術大学声楽科卒業、同大学院博士課程修了。大学在学中より東京芸大バッハカンタータクラブに在籍、小林道夫氏に薫陶を受ける。東京藝大メサイア公演のソリストとしてデビュー。学部を首席で卒業し、皇居にて御前演奏の栄を授かる。NHK新人洋楽オーディション合格。 第53回日本音楽コンクール第2位受賞、同時に最優秀者に贈られる福沢賞受賞。

ピアノ:津田裕也 Piano:Yuya Tsuda 東京藝術大学および同大学院修士課程を経てベルリン芸術大学に学ぶ。2011年同校を最優秀の成績で卒業、その後ドイツ国家演奏家資格を取得。2007年第3回仙台国際音楽コンクールにて優勝、および聴衆賞、駐日フランス大使賞を受賞。2011年ミュンヘン国際コンクール特別賞受賞。ソリストとしてベルリン響、ドイツ室内管、日本フィル、東フィル、名古屋フィル、仙台フィル、

ピアノ:湯浅加奈子 Piano:Kanako Yuasa 東京音楽大学卒業後、同研究生(ピアノ伴奏者コース)修了。平成13年ピティナピアノコンペティション・デュオ特級において全国大会入選。これまでに新国立劇場をはじめ、二期会、日生劇場等数々のオペラ公演において音楽スタッフおよび本番ピアニストとして参加。また東京混声合唱団とは全国各地の演奏会で共演。おもに声楽のリサイタル等、伴奏ピアニストとして演奏活動を行っている。現在、東京音楽大学及び大学院非常勤講師、二期会オペラスタジオピアニスト。

ヴァイオリン:白井 篤 Violin:Atsushi Shirai 国立音楽大学付属音楽高校を経て、桐朋学園大学卒業。1999年、NHK交響楽団に入団。2003年、アフィニス文化財団海外研修員としてウィーンへ留学、アレクサンダー・アレンコフ氏に師事。2004年、ウィーンにて初リサイタル開催。帰国後はN響での演奏を中心にしつつ、ソロや室内楽でも積極的に活動している。

ヴァイオリン:猶井悠樹 Violin:Yuki Naoi ドイツ、ボン出身。桐朋女子高等学校音楽科を経て、同大学卒業。これまでに、小澤征爾音楽塾、軽井沢八月祭、東京・春・音楽祭、サイトウキネン・オーケストラ、水戸室内管弦楽団、アフィニス夏の音楽祭などに参加。ハンブルクにてトーマス・ブランディスに師事し、選抜コンサートに出演。これまでに、釋伸司、奥田章子、加藤知子、堀正文の各氏に師事。ソロ・コンサートや室内楽演奏会など、積極的に演奏活動に取り組んでいる。NHK交響楽団第1ヴァイオリン奏者。

ヴィオラ:中村翔太郎 Viola:Shotaro Nakamura 1989年生まれ、兵庫県三田市出身。4歳よりヴァイオリンを始め、2005年東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校入学を機にヴィオラに転向。2010年第15回コンセール・マロニエ21弦楽器部門第1位。「JTが育てるアンサンブルシリーズ」「プロジェクトQ」「藝大室内楽定期」など数々の演奏会に出演。学内において同声会賞、アカンサス音楽賞、三菱地所賞受賞。

チェロ:市 寛也 Cello:Hiroya Ichi 福岡県福岡市出身。東京藝術大学音楽学部を経て同大学院修士課程修了。学内にて同声会賞受賞、新人演奏会に出演。リゾナーレ室内楽セミナーにて基金緑の風音楽賞を受賞、奨学金を受ける。2006年、弦楽四重奏で松尾学術振興財団より助成金を授与。九州交響楽団、福岡室内合奏団、西区フィルハーモニーオーケストラなどと協演。

フルート:神田寛明 Flute:Hiroaki Kanda 1993年東京藝術大学卒業。1995年より1年間ウィーン国立音楽大学に留学。2007年東京藝術大学大学院修了。1991年、第5回日本フルートコンベンションコンクールおよび第8回日本管打楽器コンクールにおいて第1位。1992年にはソウルにおいてA.ジョリヴェのフルート協奏曲を韓国初演。安宅賞受賞。 赤星恵一、金昌国、細川順三、ヴォルフガング・シュルツ、

テノール:鈴木 准 Tenor:Jun Suzuki 青森市弘前市生まれ。北海道札幌市育ち。北星学園大学(札幌市)文学部卒業。東京藝術大学声楽科卒業。卒業時、松田トシ賞並びにアカンサス音楽賞受賞。同大学院修士課程独唱科修了。同大学院博士号を取得。三菱地所賞受賞。 東京藝大「メサイア」にテノール・ソリストとして出演以来、数多くの宗教的作品に出演。

ピアノ:佐藤卓史 Piano:Takashi Sato 4歳よりピアノを始める。2001年第70回日本音楽コンクールピアノ部門第1位、併せて野村賞、井口賞、河合賞、三宅賞を受賞。03年秋田市文化選奨を受賞。翌年には史上最年少で第30回日本ショパン協会賞を受賞した。07年第11回シューベルト国際コンクールで第1位並びに特別賞を受賞。10年エリザベート王妃国際コンクール入賞。

ヴァイオリン:森岡 聡 Violin:Satoshi Morioka 都立芸術高等学校を経て、東京藝術大学卒業。在学中に安宅賞、卒業時に同声会賞を受賞。 これまでにヴァイオリンを服部芳子、岡山潔,寺岡有希子、 森悠子、青木高志の各氏に師事。佐々木亮、松原勝也、河野文昭の各氏に室内楽を師事。 藝大モーニング・コンサートに出演、藝大フィルハーモニアと共演。 在学中にセノーテカルテットを結成。

チェロ:中木健二 Cello:Kenji Nakagi 愛知県岡崎市生まれ。東京藝術大学を経て2003年渡仏、07年にパリ国立高等音楽院チェロ科をプルミエ・プリ(一等賞)および審査員特別賞をもって卒業。さらに09年スイス・ベルン高等音楽院ソリスト・ディプロマコースを首席で卒業。また、04年より6年間イタリアのキジアーナ音楽院夏期マスタークラスでA.メネセスのクラスを受講し、最優秀ディプロマを取得。

フルート:甲斐雅之 Flute:Masayuki Kai 9歳よりフルートを始める。 東京藝術大学を経て同大学院修了。奏楽堂(旧東京音楽学校)にて卒業披露演奏会に出演。また奏楽堂復元開館10周年記念演奏会に出演。 藤原勢子、三村園子、峰岸壮一、金昌国、中野富雄、P.マイゼン、M.コフラー各氏に師事。 第61回日本音楽コンクール入選、第9回フルートコンヴェンションコンクール入選。

ピアノ:永田美穂 Piano:Miho Nagata 桐朋女子高等学校音楽科を経て桐朋学園大学音楽学部演奏学科卒業。その後渡仏。2008年パリ・エコールノルマル音楽院最高課程コンサーティストの修了試験で、マルタ・アルゲリッチ、シプリアン・カツァリス、アブデル・ラーマン・エルバシャ、デビット・ライブリー各氏が審査員の中、満場一致の首席でディプロマ取得。イタリア・イモラ国際ピアノアカデミーのディプロマ取得。

ヴァイオリン:宇根京子 Violin:Kyoko Une 桐朋女子高等学校音楽科、桐朋学園大学卒業。同大学研究科を修了後、スイス政府給費留学生として2002年、国立チューリヒ・ヴィンタートゥーア音楽大学ソリストディプロマコースに入学。2004年、最高位でディプロマを取得し卒業。サイトウ・キネン・フェスティバル松本等の音楽祭や、小澤征爾音楽塾、トウキョウ・モーツァルトプレーヤーズ等に参加。

チェロ:山内俊輔 Cello:Shunsuke Yamanouchi

長野市生まれ

才能教育を経て10歳よりチェロを故徳永兼一郎氏に師事。東京音楽大学附属高校から桐朋学園大学音楽学部に学ぶ。1994年NHK交響楽団入団。1999年には文化庁在外研修員としてミュンヘンに留学。ミュンヘン音楽大学教授ワルター・ノータス氏に師事。

ピアノ:三輪 郁 Piano:Iku Miwa 今、もっともウィーンの薫りを伝え得ると思われる日本人ピアニスト 三輪 郁はウィーン・フィルの首席奏者たちから大きな信頼を得ており、コンサートマスターのライナー・キュッヒル、ライナー・ホーネック、フォルクハルト・シュトイデ、首席フルーティストのヴォルフガング・シュルツ、更にホーネックと首席チェリストのフランツ・バルトロメイ、

小宮正安 (ヨーロッパ文化史研究家/横浜国立大学教育人間科学部准教授)

【第Ⅰ部】 ベルリン vs.ウ ィーン〜 2 つのライヴァル都市の物語〜

若き日のザロモン(1745-1815)が宮廷音楽家として仕えた、ドイツ北東部のプロイセン王国。かたや、オーストリアを中 心にヨーロッパ各地に広大な領土を有していたハプスブルク家の帝国。ドイツ語圏を代表し、強烈なライヴァル関係にあ った王国と帝国のそれぞれの都、ベルリンとウィーンにゆかりの作曲家たちが残した実りをお届けします。

C.P.E.バッハ:《6 つのやさしいクラヴィア・ソナタ》より ソナタ 第 3 番

J.S.バッハ(1685-1750)の次男にあたる C.P.E.バッハ(1714-88)は、1740 年にベルリンの宮廷楽団に仕えて以降、 四半世紀以上にわたってこの街に活躍した。《6つのやさしいクラヴィア・ソナタ》は、1762 年から 64 年にかけて作られ た、鍵盤楽器のためのソナタをまとめたもの。それまでの「バロック音楽」とは異なって、素朴さや流麗さ、感情の自然 さが重視され、「古典派」の初期に位置づけられる作品である。

フリードリヒ大王:フルート・ソナタ 第 154 番

フリードリヒ 2 世(1712-86)は、プロイセン王国をヨーロッパ随一の強国に押し上げた君主であり、「大王」の通称で 知られている。と同時に学問・芸術にも造詣が深く、自らフルートを演奏し、数々のフルート楽曲を作曲した。それらは 時に、彼に仕えていた C.P.E.バッハの作品を彷彿させる憂いに満ちた曲想を特徴とし、フルートと通奏低音(本日は チェロとチェンバロの両方で演奏)のために書かれたソナタも、強面の支配者だった彼の秘めたる素顔を偲ばせる。

グルック:トリオ・ソナタ 第 4 番

グルック(1714-87)はウィーンとパリで活躍し、絢爛豪華一点張りだったバロック・オペラを改革、古典派オペラへの 道を開いた人物である。同時に広範なジャンルにおいて作曲活動を展開し、当ソナタを含む《6 つのトリオ・ソナタ》(2 つのヴァイオリンと通奏低音のための)等の室内楽作品も手がけた。なお、このソナタ集が出版されたのは 1746 年。 当時遍歴中の身だったグルックはロンドンに滞在し、成功を狙っている最中での出来事だった。

ザロモン:ヴァイオリンとチェロの二重奏曲 第 5 番

後半生、「音楽興行師」として知られることとなるザロモンだが、元々はヴァイオリニストとして頭角を現し、その後指 揮者としても活躍するかたわら、作曲にも情熱を注いだ。当作品を含む《ヴァイオリンとチェロの 6 つの二重奏曲集》は、ザロモンがロンドンへ渡った翌年の 1782 年に出版されたもの。一般の音楽愛好家を念頭に置いて書かれており、弦楽器によるアンサンブルの魅力が詰まった 1 曲となっている。

J.S.バッハ:《音楽の捧げもの》より トリオ・ソナタ

J.S.バッハは 1747 年、息子の C.P.E.バッハが仕えていたフリードリヒ大王に、ベルリン近郊のポツダムで謁見する。 この際、フリードリヒ大王から与えられたとされる主題(「大王のテーマ」)を基に、フーガ 2 曲、10 曲のカノン、4 楽章構 成のトリオ・ソナタ(編成はフルート、ヴァイオリン、通奏低音)から成る計 16 曲の作品集=《音楽の捧げもの》を完成さ せた。バロック音楽の完成形といわれる作品である。

1781 年、 ロンドンに渡ったザロモン(1745-1815)は、音楽興行師としても活動を開始します。彼は自らの主催する音 楽会に、ウィーンを代表する音楽家ハイドン(1732-1809)をヘッドハンティング。結果ハイドンは、1791〜92 年と 94〜 95 年の二度にわたりロンドンで成功を収めると同時に、この街の音楽文化を吸収し、自身の創作活動の糧としてゆきま した。

ハイドン:ピアノ三重奏曲 第 25 番 《ジプシー・ロンド》

1795 年、二度目のロンドン滞在中にハイドンが作った 3 曲のピアノ三重奏曲(原題は「ヴァイオリンとチェロ伴奏付きのピアノ・ソナタ」)の 2 番目の作品。ハイドンはかつてのハンガリー領に生まれ、ハンガリーの侯爵家に仕えてきたこともあり、ハンガリーのロマ(いわゆる「ジプシー」)風の音楽をしばしば手がけ、当作品の第 3 楽章もそれに当たる。 様々な刺激に慣れっこのロンドンの聴衆の心を掴むための、彼ならではの創意工夫といえよう。

ヘンデル:オラトリオ《メサイア》より 「シオンの娘よ、大いに喜べ」

ザロモン同様、ドイツ語圏に生まれ育った後、世界的商業都市ロンドンに渡った音楽家は少なくない。ヘンデル(1685-1759)もその 1 人で、華麗なオペラやオラトリオ(宗教的題材を基とした声楽曲)でバロック時代を代表する音 楽家となった。1741 年に作曲された《メサイア》は、イエスの生涯をテーマとした 3 部からなるオラトリオ(テキスト:ジェ ネンズ/1700?-73)であり、イエスの降誕を讃える第 1 部で歌われるのが「シオンの娘よ、大いに喜べ」である。

ハイドン:オラトリオ《天地創造》より 「今や野はさわやかな緑を」

ロンドンに滞在したハイドンは、この街の音楽文化から様々な影響を受ける。その1つが、ヘンデルの功績により一 大人気ジャンルとなったオラトリオ。ザロモンからの働きかけもあり、二度目のロンドン滞在を終えてウィーンに戻った 後、スヴィーテン(1733-1803)のテキストに基づいて 1796〜98 年に作曲されたのが、《天地創造》である。作品は 3 部 からなり、「今や野はさわやかな緑を」は、混沌の中から世界が徐々に形作られてゆく第 1 部で歌われる。

ハイドン(ザロモン編):交響曲 第 96 番《奇跡》より 第 2 楽章

ハイドンをロンドンへ招聘したザロモンは、彼に新作交響曲を依頼し、自らが主催する演奏会で次々と初演させた。 1791 年に作曲された交響曲第 96 番もその1つ。第 2 楽章ではヴァイオリン独奏が活躍するが、これはザロモン自身が初演の際にコンサートマスターをつとめ、独奏を披露したことに由来すると考えられる。なお、ザロモンは 1796 年から 97 年にかけて一連のハイドンの新作交響曲を室内楽用に編曲し、音楽愛好家のニーズに応えた。

プレイエル:ピアノ三重奏曲 ヘ長調 より 第 1 楽章

プレイエル(1757-1831)はハイドンに師事し、シュトラスブールで活躍した後、1791 年から 92 年にロンドンに滞在し た。彼はこの街で、ハイドンの宿敵と周囲から喧伝されるのだが、その遠因となったのが当三重奏曲。オリジナルはピ アノとヴァイオリンのためのソナタだったものを、チェロのパートを後から書き足し、ハイドンが自分の三重奏曲と一緒 にロンドンへ送って 1785 年に出版した経緯から、長らくハイドンの作品と思われてきた因縁の 1 曲だ。

ハイドン( 1732-1809 ) に続き、 彼の後輩だったモーツァルト( 1756-91 ) をロンドンへ招聘する計画をザロモン(1745-1815)は抱いていました。モーツァルトの早すぎる死によりこれが実現することはありませんでしたが、それでも ザロモンはモーツァルト作品の紹介を積極的におこない、イギリスにおけるモーツァルト受容に大きな役割を果たしてい ったのです。

モーツァルト:歌劇《魔笛》より「なんと魔法の音は強いことか」

1791 年、モーツァルトは歌劇《魔笛》を作曲する。これはウィーンの民衆のために書かれ、シカネーダー(1751-1812) によるドイツ語のテキストを基にした寓話的な歌芝居として、初演当初から大人気を博した。「なんと魔法の音は強い ことか」は、主役の王子が魔法の笛を奏でつつ、未だ見ぬ恋人へ想いを寄せるシーンで歌われる。《魔笛》の中でも 有名なナンバーである。

モーツァルト:結社員の旅

モーツァルトはウィーンに移住した後、友愛結社のフリーメーソンに入会する。(《魔笛》にはフリーメーソンの影響が 色濃く刻まれている他、ハイドンやザロモンとの関係においても、フリーメーソンが共通項となっていた。)当作品は 1785 年に結社員のラチュキー(1757-1810)のテキストに基づいて書かれ、新たな世界を築くべく前進する結社員を 励ます内容となっている。

クレメンティ:《6 つのソナチネ》より 第 3 番

クレメンティ(1752-1832)はイタリアに生まれ、後半生はロンドンを拠点に、この街の音楽界の大御所となった。モー ツァルトから酷評されたり、ハイドン人気の陰に隠れたりした結果、死後の評価は徐々に低迷していったが、得意のピ アノの分野で初心者音楽愛好家のために書いたソナチネ集(1798 年出版)は、今なおピアノ学習の際に用いられる 隠れた有名曲である。

ザロモン:《6 つのカンツォネッタ》より「なぜうるんだ瞳が」「愛しき乙女よ」

1801 年に出版された英語の歌曲集で、音楽愛好家が家庭で楽しむことを念頭に、作曲・出版されている。テキストは、ロンドン時代のハイドンの恋人でもあったハンター夫人(1742-1821)のものが全曲中 4 曲を占めており、「なぜうるんだ瞳が」もその 1 つ。「愛しき乙女よ」(詞:サリヴァン夫人)とともに、恋の切なさや嘆きが謳われている。

サリエリ:室内小協奏曲 より 第 3 楽章 & 第 4 楽章

サリエリ(1750-1825)もクレメンティ同様イタリアに生まれた後、ウィーンの宮廷に召し抱えられ、宮廷楽長にまで登 りつめた。主にオペラの分野で活躍したが、それ以外のジャンルも手がけ、当作品はフルートあるいはオーボエと弦 楽合奏のために 1777 年に書かれた。「室内小協奏曲」と銘打たれているとおり、協奏曲的な要素を交えた室内楽作 品となっている。

モーツァルト(フンメル編):交響曲 第 40 番

1788 年の作曲。当作品を含むモーツァルトの「後期三大交響曲」を、ザロモンは早い時期からイギリス各地で上演 していった。当時は、人気のオーケストラ曲を室内楽用に編曲したものを愛好家が家庭で楽しむことが流行しており、 それを受けてモーツァルトの弟子のフンメル(1778-1837)も、フルート、ヴァイオリン、チェロ、ピアノの四重奏用に編 曲している。

1790 年、ハイドン(1732-1809)を招聘すべくロンドンを出発し、ウィーンへ向かったザロモン(1745-1815)は、途中故 郷のボンに立ち寄ります。そこで出会ったのが、かつての師の孫にあたるベートーヴェン(1770-1827)。ザロモンとの出 会いをきっかけに、ベートーヴェンはやがて師となるハイドンと巡り会い、さらにはイギリスとの関係も生まれたのです。

ベートーヴェン:「ルール・ブリタニア」による 5 つの変奏曲

「ルール・ブリタニア」は、アーン(1710-78)作曲、J.トムソン(1700-48)と J.マレット(1705?-65)のテキストによる仮装 劇《アルフレッド王》中のナンバー。イギリスを代表するこの愛国歌を基に、ベートーヴェンは 1803 年に変奏曲を作っ た。エディンバラ在住の民謡収集家 G.トムソン(1757-1815)との交流から生まれた、イギリスゆかりのメロディを用いた 作品群の 1 つである。

ベートーヴェン:フルート二重奏曲(アレグロとメヌエット)

1792 年の作曲。この年、ベートーヴェンは故郷のボンを後にウィーンへと出発する。管楽器による室内楽曲は主に 宮廷文化の中で花開いたが、ボン時代のベートーヴェンは宮廷楽団に仕えていたという事情もあって、雅な雰囲気 を湛えた管楽器用の当室内楽作品が生み出された。(逆にウィーンで独自の創作活動を開始した彼は、このジャン ルから早々に手を引いてしまう。)

ザロモン:ロマンス

ザロモンはヴァイオリンの名手としてキャリアをスタートし、協奏曲を含めヴァイオリンのための作品を幾つも手がけ ている。1810 年(?)に書かれた《ロマンス》もその 1 つで、原曲は独奏ヴァイオリンと弦楽合奏という編成。本日は、音 楽愛好家による演奏を念頭に音楽雑誌の付録として 1830 年に世に出された、ヴァイオリンとピアノ用の編曲版をお 聴きいただく。

ベートーヴェン:ロマンス 第 2 番

1798 年の作品。オリジナルは独奏ヴァイオリンとオーケストラ用に書かれているが、本日はデル・マール(1951-)校訂によるベーレンライター社のピアノ伴奏版が用いられる。なお「ロマンス」は 18 世紀において、自由な形式に基づく 歌曲や器楽曲という意味合いだったが、特定の愛する人に捧げる曲という側面も具えており、当作品も甘美なメロデ ィに溢れている。

リース:三重奏曲 より 第 1 楽章& 第 2 楽章

リース(1784-1838)はボンに生まれ、後にウィーンに出て、ベートーヴェンの弟子となった。師の影響が色濃く刻ま れた当三重奏曲は 1805 年に出版されており、ピアノ、クラリネットまたはヴァイオリン、チェロという編成。なお、リース は後にロンドンに渡り、晩年のザロモンと交流を持った他、彼が創設したばかりのフィルハーモニック・ソサエティ(フィ ルハーモニック協会)の会員としても活躍した。

ベートーヴェン:《ウェリントンの勝利》より「勝利の交響曲」(ピアノ三重奏版)

1813 年、ナポレオン(1769-1821)は、スペインのヴィトリアで、ウェリントン公爵ウェルズリー(1769-1852)率いるイギ リス軍に大敗北を喫する。ナポレオンの標的にされてきたウィーンはこの知らせに沸き立ち、ベートーヴェンも戦争の 模様を描いた管弦楽曲《ウェリントンの勝利》(「勝利の交響曲」はその後半部分にあたり、イギリス国歌が盛大に引用 されている)を発表。当曲は大人気を博し、すぐさま様々な編曲版が作られた。

【第Ⅴ部】 ウィーン& ロンドン 〜 音楽マネージメントの残したもの〜

1812 年、ウィーンでは音楽愛好家たちによる「楽友協会」が組織されました。いっぽう 1813 年、ロンドンではザロモン (1745-1815)が中心となり、プロの音楽家から成るフィルハーモニック・ソサエティ(フィルハーモニック協会)が誕生し ました。ともに現在に至るまで、それぞれの都市の音楽文化を代表する団体であるとともに、その後の西洋音楽史の発 展に計り知れない影響を与え続けています。

ハイドン(ザロモン編):交響曲 第104 番《ロンドン》より 第 1 楽章

ザロモンの招きにより、二度目のロンドン滞在をおこなっていたハイドン(1732-1809)が 1795 年に作曲。ロンドン時 代だけでなく、彼自身が作曲した最後の交響曲となる。《ロンドン》あるいは《ザロモン》という呼称で親しまれており、 後にフィルハーモニック・ソサエティの重要なレパートリーとなった。本日は音楽愛好家のニーズに応えるべく、ザロモ ンが 1796 年から 97 年にかけて一連のハイドンの新作交響曲を室内楽用に編曲した版によって演奏される。

ヘンデル:オラトリオ《アレクサンダーの饗宴》より「戦とは労苦なり」

ナポレオン(1769-1821)により二度にわたる占領を受けたウィーンでは、1812 年に愛国的な大音楽会が開かれ、それが楽友協会誕生のきっかけとなった。その時演奏されたのが、ヘンデル(1685-1759)作曲のオラトリオ《アレクサ ンダーの饗宴》(1736 年初演)をモーツァルト(1756-91)が 1790 年に完成させた編曲版を基に、この演奏会のために モーゼル(1772-1844)が改訂した特別版。テキストは、ハミルトン(1691-1761)による英語のオリジナルのテキストを、 ラムラー(1725-98)がドイツ語訳したものが基となっている。音楽の力により混乱が制され、勝利がもたらされるという 内容は、当時のウィーンで熱狂的に迎えられた。

ケルビーニ(オエスタール編):歌劇《アナクレオン》序曲

ケルビーニ(1760-1842)はイタリアに生まれ、フランスのパリで生涯の大半を送った。オペラ作品を中心に存命中 の名声はきわめて高く、ベートーヴェン(1770-1827)も彼を慕っていたほどである。1803 年に初演された歌劇《アナク レオン》は序曲も有名であり、1813 年にロンドンでフィルハーモニック・ソサエティの最初の演奏会が開かれた際、そ の幕開けに演奏された。本日はオエスタール(1854-1932)がピアノ連弾用に編曲した版が演奏される。

バーニー:4 手のためのピアノ・ソナタ 第 3 番

バーニー(1726-1814)は、イギリスで活躍した音楽家であり、若い頃は「ルール・ブリタニア」の作曲者アーン(1710-78)に師事したこともある。またヨーロッパ各地で現地調査をおこない、それに基づく学術書を著した他、フィ ルハーモニック・ソサエティの誕生にあたっては、ザロモンともども重要な役割を果たした。当作品は、全 4 曲から成る ピアノあるいはチェンバロのための連弾用のソナタ集(1777 年出版)の 3 番目に収められている。

モーツァルト(フンメル編):交響曲 第 41 番《ジュピター》

モーツァルトは 1788 年、当作品を含む「後期三大交響曲」を作曲する。これらはいずれも、当時としてはきわめて 斬新な内容の作品だったが、ザロモンは非常に早い時期からイギリス各地での上演を敢行。誕生したてのフィルハー モニック・ソサエティでも、しばしば演奏されることとなった。「ジュピター」という呼称も彼が付け、曲の人気をいっそう 高めたという説もある。本日は、モーツァルトの弟子のフンメル(1778-1837)が編曲した、フルート、ヴァイオリン、チェ ロ、ピアノの四重奏用の版をお聴きいただこう。

主催:東京・春・音楽祭実行委員会

※掲載の曲目は当日の演奏順とは異なる可能性がございます。

※未就学児のご入場はご遠慮いただいております。

※やむを得ぬ事情により内容に変更が生じる可能性がございますが、出演者・曲目変更による払い戻しは致しませんので、あらかじめご了承願います。

※チケット金額はすべて消費税込みの価格を表示しています。

※ネットオークションなどによるチケットの転売はお断りいたします。