春祭ジャーナル 2017/10/22

連載《ローエングリン》講座

~《ローエングリン》をもっと楽しむために vol.2

2018年の「東京春祭ワーグナー・シリーズ」には《ローエングリン》が登場します。そこで、音楽ジャーナリストの宮嶋極氏に《ローエングリン》をより深く、より分かりやすく解説していただきます。連載第2回では、第1幕への前奏曲と第1幕を詳しくみていきます。

文・宮嶋 極(音楽ジャーナリスト)

リヒャルト・ワーグナーの創作活動の中でターニングポイントとなった《ローエングリン》。ワーグナー自身が「ロマンティック・オペラ」と名付けたこの作品の魅力を分かりやすく紹介していきます。物語と音楽を同時並行的に追いながら、ワーグナーがそこに託したメッセージについて考えていきましょう。テキストに記された言葉、譜面の中のさまざまな動機や旋律には、多種多様な意味合いが込められています。それらの意味合いを紐解いていくことで、一人でも多くの方に《ローエングリン》を楽しんでいただけるよう、これまで筆者が取材した指揮者や演出家らの話なども参考にしながら、一幕ずつ進めていきます。なお、台本の日本語訳については、国内の公式翻訳である日本ワーグナー協会監修 三宅幸夫/池上純一翻訳『ワーグナー ローエングリン』(五柳書院)を、譜面はドーバー社刊のフル・スコアとPETERS版のボーカル・スコアを参照しました。

聖杯の降臨を表現した〈第一幕〉への「前奏曲」

「Langsam(ゆっくりと)」と指定された第一幕への前奏曲。ピアニッシモで始まる第1、第2ヴァイオリンを8つの声部に分割した和音はイ長調。この調は、聴く者に明るさや輝かしさを感じさせる性質を具えている。同じ調で書かれたオーケストラの名曲を思い浮かべていただきたい。例えば、ベートーヴェンの交響曲第7番の第1楽章、スッペのオペレッタ《軽騎兵》序曲、メンデルスゾーンの交響曲第4番《イタリア》の第1楽章、そしてチャイコフスキーの《イタリア奇想曲》などだ。中でもチャイコフスキーは、冬にはまともな日照を感じられる日がごくわずかしかない北国のロシアからイタリアに来て、太陽の光の輝かしさや現地の音楽の明るさに触発され、あえて「奇想曲(カプリッチョ)」という同地の伝統的スタイルでこの曲を書いたとされる。では、《ローエングリン》の冒頭、手の込んだ和音でワーグナーが表わそうとした輝きとは何か? それは「聖杯(グラール)」である。

聖杯(グラール)とはイエス・キリストが最後の晩餐でぶどう酒を飲み、十字架にかけられて処刑された際にその血液を受けたとされる杯のこと。この杯を持つ者、あるいはそれで清らかな水を飲んだ者は永遠の命を授けられるという神秘の力を秘めた器である。ヨーロッパではこの「聖杯伝説」が古くから語り継がれ、多くの芸術作品の題材にもなっている。

ワーグナー自身が書いた標題的注釈によると、「聖杯を捧げもった多数の天使たちが天空から舞い降り、やがて地表に漂い来る。人々は聖杯の放つ輝かしい光に歓喜する。天使たちは清らかな心をもった人々に聖杯の守護を託し、再び天空へ戻っていく」(大意)といった情景が75小節、9分足らずの前奏曲によって表現されているのだという。つまり、ワーグナーはオペラが始まる前の出来事を音楽で簡潔に説明しているわけだ。

冒頭の和音は、天から注ぐ輝かしい光。ヴァイオリンの8つの声部にフルートとオーボエがクレッシェンドで彩りを添えることで、音感上の輝きが一層増す効果をもたらす。続いて現われるヴァイオリン8声部による旋律こそ「聖杯」を表わす動機。(=譜例①)

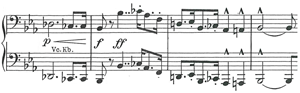

この動機が繰り返されるにつれて、ヴァイオリンの高音にヴィオラやチェロなどの中・低音楽器が加わっていきオーケストラ全体へと拡大、響きも厚みを増していく。次第に楽器が加わり「高→中→低」と音程が下がっていくところは、天使たちが天空から降りてくる際の地表との距離感を、音量の増大は光の強さが増していることを表現している。天使が地上に降り立った瞬間、聖杯は人々の前でまばゆいばかりの光を放つ。この場面でオーケストラは、全パートによるフォルティシモとなる。オーケストラの全開は、聖杯の輝きを目の当たりにした人々の歓喜の爆発と捉えることができよう。(=譜例②)

やがてビデオを逆回しするかのように楽器が減っていき、それに比例して音量も小さくなり、再びヴァイオリン8声部による和音に戻る。そこで音程も再び上昇。すなわち、聖杯を託した天使たちが天空に舞い戻っていく様子が巧みに表現されているのである。(=譜例③)

得もいわれぬ幸福感を湛えながら、ヴァイオリンの高音がディミヌエンドで消え入ると第一幕が開く。

〈第一幕〉ローエングリンの登場とテルラムントとの決闘

[ 第一場 ]

アントワープのスヘルデ河のほとり。躍動感にあふれるオーケストラの前奏に導かれて、舞台上のラッパ手(トランペット)が勇壮なファンファーレ(=譜例④)を奏でる。これを合図に伝令が人々の前に進み出て、全ドイツを統治するハインリヒ王への忠誠を誓わせる。ハインリヒ王は、この地を治めるブラバント公国の諸侯や民衆に対して、東方から迫り来るフン族(ハンガリー人)の脅威を説き、ともにドイツ防衛に立ち上がろうと呼びかけるために、ここに滞在していた。

台本の設定通りの舞台作りだと、この場面ではステージ上に二つの集団が形成される。一つは王が率いてきたドイツの貴族と軍勢、もう一つはブラバント公国の貴族や民衆である。ハインリヒ王は自ら演説し、ブラバントの人々にフン族侵攻に対する防衛への協力を求める。これに双方のグループが合唱で呼応し、再びファンファーレが高らかに奏される。

ここでブラバント公国の集団に注目してみよう。公国の統治者であるべきゴットフリートの姿がそこにはない。集団の中心にいたのは、年少のゴットフリートの後見役であるフリードリヒ・フォン・テルラムント伯爵とその妻オルトルートであった。ブラバント公の遺児であるゴットフリートは、しばらく前から行方不明になっていたのだ。

テルラムントは王の前に進み出て「ゴットフリートは姉のエルザと森に行ったまま戻っておらず、エルザに弟殺しの疑いがある」と告発する。これに合わせてチェロとコントラバスが「告発(または訴訟)の動機」(=譜例⑤)を重苦しく演奏する。合いの手を入れるようなホルンのゲシュトプフト(朝顔の穴に拳を入れて吹く奏法)による鋭く暗い響きは、テルラムントのエルザに対する悪意・敵意を表わしたものと捉えることができよう。ブラバントを治めるのにふさわしいのは自分であるとの彼の主張は、オルトルートに唆された虚偽の訴えだった。

[ 第二場 ]

オーボエとコールアングレによる「エルザ無罪の動機」(=譜例⑥)に導かれて、エルザが王の前に召喚される。前の場における勇壮な金管楽器の強奏から一転、重苦しく弱々しい木管楽器の響きは、この時点でのエルザの心中を投影したもので、そのコントラストが一層の劇的効果をもたらす。

続いて木管楽器によって「エルザの動機」(=譜例⑦)が初めて現われるが、この時の彼女の心境を代弁するかのようにどこか弱々しい。王に弁明を求められたエルザは最初黙っていたが、「エルザの夢」の旋律(=譜例⑧)に乗せて「ひとり寂しく、悲しい日々の明け暮れに 神におすがりし 底知れぬ胸の嘆きを祈りに込めました」と現実離れした話を始める。このあたりから合唱がささやくように人々の思いや場の雰囲気を描写していくのも、この作品ならではの効果的な手法。

「エルザ、ここは裁きの場だ。身の証しを立てよ」と王に促されるエルザ。彼女が神々しいものを見るような表情を浮かべると、オーケストラはハープの上昇音形に導かれて、前奏曲で提示した「聖杯の動機」を再現する。「きらめく武具を身にまとい ひとりの騎士が近づいてきました」と語るエルザ。この時、ハープのアルペッジョに伴われて、木管楽器とトランペットが「ローエングリンの動機」(=譜例⑨)を演奏。エルザは、夢に現われたこの騎士こそが自分の無実を証明してくれる戦士だと主張する。王の従者たちは深い感銘を受けるが、テルラムントはひるまず自らの過去の戦功を挙げて、自分の訴えこそが真実であると抗弁し、「神の審判」による決着、つまり決闘を申し出る。王は「神の審判」による決着を宣言。エルザも夢に現われた戦士を立てて決闘に臨むとの決意を示す。

エルザは、夢の騎士を遣わせてくださいと神に祈る。ラッパ手が「神の審判の動機」(=譜例⑩)を高らかに吹奏し、伝令がエルザの戦士を呼び出すが、応答はない。ラッパと呼び出しがもう一度繰り返されると、奇跡が起こった。河の彼方から白鳥の曳く小舟に乗った輝かしい姿の騎士が近づいてきたのだ。オーケストラは、エルザの主調である変イ長調からローエングリンの調であるイ長調(聖杯の調でもある)に転じ、「ローエングリンの動機」を拡大した旋律を力強く奏でる。さらに騎士が近づいてくる情景を驚きをもって活写する合唱も加わり、それまでの重苦しい雰囲気は一掃される。

[ 第三場 ]

騎士は白鳥に別れを告げると、これに応えるかのごとくオーボエとクラリネットが「白鳥の動機」(=譜例⑪)を奏でる。なお、この動機は《パルジファル》の第一幕にも使われている。

白鳥を送り帰した騎士は、王に恭しく挨拶した後、エルザに対して「自分を神の審判の戦士に選ぶつもりか」と確認する。「わが騎士、わが救い手よ、私はあなたのもの 私のすべてをあなたに捧げます」と誓うエルザ。騎士はさらに、勝利の暁には自分を夫として迎え入れる意思があるのかどうかを確かめたうえで、夫婦の絆を末永く保つために「決して尋ねてはならぬ。知りたいと願ってもならない。私がどこから来たのか、そして私の名前や素性も」と告げる。この時、木管の和音をベースに騎士が歌う旋律が「禁問の動機」(=譜例⑫)で、この後、二人の行方に重く圧し掛かってくる重要な要素となる。これは《ニーベルングの指環》における「アルベリヒ呪いの動機」にも似た宿命のようなものを表現しているモティーフである。エルザは「禁問の約束」を承諾した。

神が遣わした騎士に勝てるわけがないとの周囲の制止を振り切って決闘に臨むテルラムント。戦いの場の規定が確認され、王は神に祝福を願い祈る。これは「王の祈り」(=譜例⑬)と呼ばれる旋律。祈りは合唱に引き継がれ、荘厳さを感じさせる大きな盛り上がりを形成する。王が剣で盾を三回叩くと、決闘が開始された。全オーケストラが「ローエングリンの動機」をフォルティシモで演奏し、騎士は圧勝するが、テルラムントの命だけは助けてやる。無実を証明された感激で身を震わすエルザ。打ちひしがれるテルラムントを横目に、オルトルートは自分の魔力がまったく通じなかったこの騎士はいったい何者なのかと思いをめぐらす。一同は「ローエングリンの動機」の旋律とともに騎士を讃える大合唱を繰り広げ、勇壮かつ華やかな雰囲気のうちに幕となる。

連載《ローエングリン》講座 vol.1 | vol.2 | vol.3 | vol.4

~関連公演~